Gli Anni '10

1910-19

Cronologia

1910

- In Inghilterra sale al trono Giorgio V, che regnerà fino al 1936.

- In Portogallo, dove il regime costituzionale era una pura facciata, si instaura, in seguito ad un’insurrezione, una repubblica progressista, che non riuscì né a dare stabilità al paese né a modificarne le vecchie strutture sociali.

- Sommosse contadine in Cina: “rivolta del riso” a Changsha e moti rivoluzionari nello Shantung.

- Il Giappone annette ufficialmente la Corea, instaurandovi un regime militare.

- Esce La suceción presidencial di Francisco Madero, che si candida alla presidenza del Messico. Ma nel giugno Diaz lo fa arrestare, riappropriandosi della carica. Madero è poi scarcerato ed elabora il programma di San Luis Potosì.

- Esce il manifesto della pittura futurista firmato da Balla, Carrà, Boccioni e Russolo.

- Esce il saggio di Kandinskij Sullo spirituale dell’arte.

- Mostra degli iniziatori del movimento cubista al Salon des Indépendants a Parigi.

- Henri Matisse dipinge La danse.

- Esce Mafarka il futurista, romanzo di Filippo Tommaso Marinetti.

- Esce il secondo Manifesto della letteratura futurista.

- I dirigibili Zeppelin realizzano il primo servizio aereo di trasporto passeggeri collegando alcune città della Germania.

- Marie Curie ottiene dalla pechblenda il radio allo stato metallico.

- Fa la sua comparsa nel paesaggio urbano d’America e d’Europa la lampada al neon.

- Nasce a Long Island il primo “model suburb” di New York, il “Forest Hills Gardens”, che sarà presto seguito da altri quartieri-giardino nelle maggiori città americane.

- In Italia gli impiegati statali (burocrati) sono il 10% della popolazione (quasi tre milioni).

- Nove milioni di emigranti, provenienti da tutta Europa, ma soprattutto da Irlanda, Germania, Italia e dal mondo ebraico, arrivano negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni.

- Violento e prolungato sciopero dei minatori in Inghilterra.

- In Francia, sciopero dei ferrovieri. Il governo di Aristide Briand ordina l’arresto degli organizzatori e la militarizzazione del personale.

- Le donne parigine sostituiscono il busto con il reggiseno.

- A Londra, in Oxford Street, si inaugurano i grandi magazzini Selfridges e a Parigi i Primtemps.

1911

- L’Italia, animata da una campagna nazionalista favorevole all’intervento in Libia, dichiara guerra alla Turchia per il possesso della nazione nordafricana che invade. Per la prima volta un aeroplano, pilotato dal capitano italiano Carlo Maria Piazza, viene usato in guerra.

- La Francia occupa Fez in Marocco e l’imperatore tedesco Guglielmo II invia nella baia di Agadir la nave militare Panther, provocando la seconda crisi marocchina. La Germania ottiene come risarcimento parte dei territori del Congo francese.

- Apis fonda la “Mano Nera”, l’associazione clandestina serba che mira alla formazione di una nazione slava.

- Il movimento rivoluzionario antimanciù, sostenuto dal Kuomintang, si estende a tutta la Cina meridionale; insurrezioni a Nanchino, Shanghai e Canton. Le provincie centro-meridionali si dichiarano indipendenti da Pechino. Sun Yat-sen rientra dall’esilio e sbarca a Shanghai.

- Maggio: in Messico Diaz si dimette. De la Barra viene nominato presidente provvisorio. Nuove elezioni presidenziali a novembre, Madero viene eletto capo dello Stato. In dicembre scoppia la rivolta contadina guidata da Emiliano Zapata.

- In Germania Kandinskij fonda il movimento Der Blaue Reiter (“Il cavaliere azzurro”) con l’intento di sostenere, attraverso grandi mostre internazionali, tutte le tendenze dell’arte.

- Comincia il periodo del cubismo sintetico di Pablo Picasso.

- Carlo Carrà, pittore futurista, dipinge I funerali dell’anarchico Galli.

- Giorgio De Chirico a Parigi dipinge la serie delle Piazze e delle Torri.

- Il pittore russo Marc Chagall si trasferisce a Parigi.

- Walter Gropius e Adolf Meyer progettano la Fabbrica Fagus a Alfeld-an-der-Leine, un altro passo verso l’architettura del Movimento Moderno.

- In occasione della guerra di Libia, Gabriele D’Annunzio compone Le canzoni delle gesta d’oltremare.

- La Nestor Film Corporation fonda il primo studio cinematografico di Hollywood.

- Esce il saggio di estetica cinematografica Manifest de sept arts di R. Canudo.

- Esce a Vienna il Trattato d’armonia (Harmonielehre) di Schönberg.

- Escono i Principi di organizzazione scientifica del lavoro dell’americano Frederick Winslow Taylor.

- Vengono costruite le prime filovie urbane.

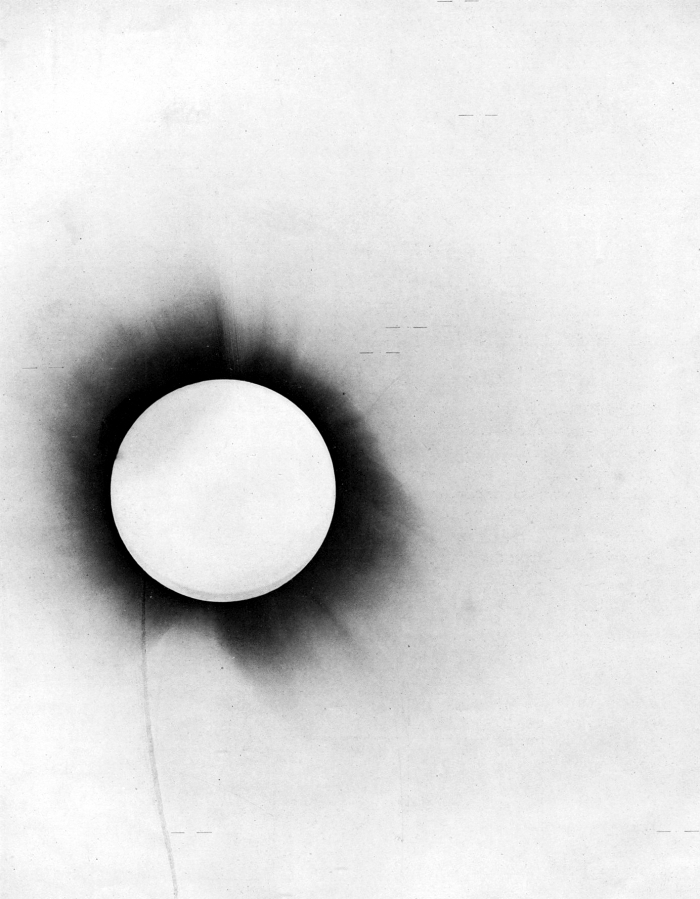

- A. Einstein enuncia il principio di equivalenza delle forze inerziali e gravitazionali, primo ampliamento della teoria della relatività ristretta.

- E. Rutheford elabora il modello dell’atomo costituito da un nucleo intorno a cui ruotano gli elettroni.

- In Inghilterra viene costruito il primo aereo bimotore.

- In America viene costruito il primo idrovolante.

- Nascono i partiti laburisti in Australia e Nuova Zelanda.

- 8 novembre: a Londra una delegazione di donne, guidata dalla Emmeline Pankhurst, viene brutalmente caricata dalla polizia a cavallo mentre si reca dal primo ministro. Le suffragette rispondono con una serie di atti di violenza cui le autorità reagiscono chiudendo le sedi del movimento e arrestando migliaia di donne militanti.

- Coco Chanel inventa i cappelli a cloche.

1912

- Con la Convenzione di Fez viene istituito ufficialmente il protettorato francese sul Marocco; la Germania guadagna in cambio una parte del Congo francese.

- 23 febbraio: In Italia la Camera decreta l’annessione della Libia. Congresso socialista di Reggio Emilia: svolta rivoluzionaria. Viene espulso Bissolati. Mussolini è direttore dell’ “Avanti!“

- E’ introdotto il suffragio universale maschile.

- Marzo: sotto la spinta della Russia viene creata la prima Lega balcanica a cui aderiscono Serbia, Bulgaria, Grecia e Montenegro.

- Marzo: in Messico la rivolta al nord di Pascual Orozco è sedata dall’esercito federale. Fallisce a Veracruz un tentativo controrivoluzionario di Felix Diaz, nipote dell’ex presidente (ottobre).

- Ottobre: pace di Losanna tra Turchia e Italia. L’Impero ottomano riconosce la sovranità italiana in Libia.

- Ottobre: il Montenegro dichiara guerra all’Impero Ottomano e dà il via alla prima guerra balcanica.

- In Inghilterra concessione dell’Home Rule (autogoverno) all’Irlanda, a esclusione del nord del paese, il cui centro è Belfast.

- Viene proclamata a Nanchino la Repubblica cinese; Sun Yat-sen diventa presidente provvisorio. La dinastia Manciù rinuncia al trono, il generale nazionalista Yuan Shih-K’ai diventa presidente della Repubblica al posto di Sun Yat-sen.

- Duchamp dipinge Nu descendant un escalier, un quadro di rottura come lo era stato cinque anni prima Les demoiselles d’Avignon.

- Il pittore francese Robert Delaunay crea all’interno del movimento cubista la corrente detta dell’Orfismo.

- A Parigi nasce lo studio cinematografico di Leon Gaumont con teatri di posa, laboratori di sviluppo e stampa e officine meccaniche.

- Cecil De Mille gira il suo primo film, The Squaw Man, inaugurando i nuovi studi di Hollywood.

- Prima, a Berlino, di Pierrot lunaire di Schönberg, fischiata dal pubblico. L’opera, manifesto della nuova musica atonale, introduce una scrittura strumentale e moduli di espressione vocale chiamati “recitativi cantati”, per l’epoca assolutamente rivoluzionari.

- Il blues appare per la prima volta con il suo vero nome e su carta stampata con la pubblicazione della canzone Memphis Blues scritta da William Christopher Handy.

- Muore all’età di 63 anni Johan Strindberg, poeta e drammaturgo svedese

- Esce Le forme elementari della vita religiosa di Émile Durkheim, sociologo francese.

- Esce Totem e tabù di S. Freud.

- Esce La libido, simboli e trasformazioni di C. G. Jung, opera che segna la rottura con Freud.

- Esce la Teoria dello sviluppo economico dell’economista cecoslovacco Joseph Alois Schumpeter.

- In Svizzera si costruisce la prima locomotiva con motore diesel.

- Escono Le sostanze radioattive e le loro radiazioni di E. Rutherford.

- VI congresso dei POSDR a Praga, culla del partito bolscevico.

- Molti emigranti provenienti dall’Europa partecipano alle agitazioni sociali che travagliano gli Stati Uniti di questi anni.

1913

- Febbraio: in Messico comincia la controrivoluzione. Huerta si allea con Diaz e entra a Città del Messico. Madero rassegna le dimissioni e viene poco dopo assassinato. Huerta diventa presidente. Il rivoluzionario Villa insorge contro Huerta.

- Maggio: a Londra, con la mediazione inglese e tedesca, si firma la pace per i Balcani che sancisce la sconfitta turca.

- Giugno: seconda guerra balcanica. La Bulgaria attacca la Serbia. A fianco di quest’ultima si schierano Romania, Grecia, Montenegro e Turchia.

- Agosto: pace di Bucarest, che pone fine alla seconda guerra balcanica: la Bulgaria perde la Macedonia e la Dubrogia.

- In Francia Raymond Poincaré diventa presidente della Repubblica. Clemenceau approva la politica revanscista dell’essere “pronti alla guerra”. E’ introdotta la leva triennale.

- In Italia, patto Gentiloni: accordo elettorale in funzione antisocialista tra cattolici e liberali moderati, promosso da Giolitti.

- Elezioni in Cina: larga maggioranza al Kuomintang (438 deputati), ma il nuovo presidente attua una controrivoluzione: esautora, scioglie il parlamento e mette in proscrizione il Kuomintang. Sun Yat-sen è costretto all’esilio.

- Negli Stati Uniti, presidenza di Woodrow Wilson, in carica fino al 1921. La sua elezione segna il ritorno dei democratici alla Casa Bianca. Riorganizzazione del sistema bancario e abbassamento delle tariffe protezionistiche.

- Si scioglie il gruppo Die Brücke.

- Il pittore russo Kazimir Malevic formula la poetica del Suprematismo.

- Giacomo Balla, pittore futurista, dipinge Velocità d’automobile più luce più colori.

- Umberto Boccioni espone a Milano la sua scultura futurista Forme uniche nella continuità dello spazio.

- Esce La strada di Swann di Marcel Proust, primo romanzo del ciclo Alla ricerca del tempo perduto.

- Esce il romanzo breve di Thomas Mann La morte a Venezia.

- Inizia la sua attività a New Orleans l’orchestra di jazz Original Dixieland Jazz Band.

- Escono le Idee per un fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica di E. Husserl.

- Le acciaierie Krupp, il più grande impero industriale d’Europa, impiegano 68.500 operai.

- Si conclude la pubblicazione dei Principia mathematica di B. Russell e A. N. Hitehead.

- Il fisico danese Niels Bohr sviluppa la teoria della struttura atomica su base quantistica.

- Le donne ottengono il diritto di voto negli Stati Uniti.

- A Epsom, durante il derby, muore Emily Davidson buttandosi sotto le zampe di un cavallo alla presenza del re Giorgio V che, commosso, concede l’amnistia alle suffragette detenute.

1914

- Aprile: in Messico truppe statunitensi occupano Veracruz (incidente di Ypiranga) nel tentativo di frenare la rivoluzione. Le armate rivoluzionarie costringono Huerta a dimettersi a luglio; Carranza assume l’autorità presidenziale.

- 28 giugno: a Sarajevo viene assassinato l’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando.

- 23 luglio: l’Austria-Ungheria invia al governo serbo un ultimatum di 48 ore. La Russia si schiera a difesa della Serbia in caso di attacco da parte dell’Austria-Ungheria. L’Impero asburgico ritiene insufficiente la risposta serba all’ultimatum e dà inizio alla mobilitazione.

- 28 luglio: l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. La Russia inizia la mobilitazione generale.

- In Italia, dimissioni di Giolitti. Formazione del governo Salandra. Mussolini, espulso dal PSI perché acceso interventista. Fonda il giornale “Popolo d’Italia”.

- 1 agosto: la Germania dichiara guerra alla Russia e il 3 agosto alla Francia e inizia l’invasione del Belgio. Ancora, il 3 agosto l’Italia proclama la propria neutralità.

- 4 agosto: la Gran Bretagna, in seguito all’invasione del Belgio, dichiara guerra alla Germania.

- 5 agosto: il Montenegro dichiara guerra all’Austria-Ungheria.

- 6 agosto: l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Russia. La Serbia dichiara guerra alla Germania.

- 8 agosto: il Montenegro dichiara guerra alla Germania.

- 12 agosto: Francia e Inghilterra dichiarano guerra all’Austria-Ungheria.

- 23 agosto: il Giappone dichiara guerra alla Germania e il 25 agosto all’Austria-Ungheria.

- 28 agosto: l’Austria-Ungheria dichiara guerra al Belgio.

- 4 settembre: i Tedeschi sono a pochi chilometri da Parigi.

- 6-13 settembre: battaglia della Marna: i Tedeschi sono fermati e costretti a ritirarsi.

- 29 ottobre: la Turchia attacca la Russia.

- 2-3 novembre: Russia, Serbia, Francia e Gran Bretagna dichiarano guerra alla Turchia.

- Escono le Impressioni e improvvisazioni di Kandinskij.

- Manifesto dell’architettura futurista a opera dell’architetto comasco Antonio Sant’Elia.

- Filippo Tommaso Marinetti scrive il poema futurista Zang, Tumb Tumb. Adrianopoli, ottobre 1912.

- A Hollywood Mack Sennet induce Charlie Chaplin a fare del cinema: esce il cortometraggio Making a Living.

- Esce il film colossal Cabiria di Giovanni Pastrone con B. Pagano nella parte di Maciste.

- Esce Introduzione al narcisismo di S. Freud, in cui questi apporta delle modifiche alla teoria degli istinti.

- Lo psicologo nordamericano John Broadus Watson dà una prima esposizione della dottrina del comportamento, il behaviourism, di cui verrà considerato caposcuola, pubblicando Il comportamento, introduzione alla psicologia comparata.

- Muore il filosofo americano Charles Peirce, fondatore del pragmatismo.

- Si inaugura il canale di Panama costruito e gestito dagli Stati Uniti. La nuova, importantissima arteria collega l’oceano Atlantico con l’oceano Pacifico. Il Canale è lungo 81 km. e largo da un minimo di 90 m. a un massimo di 350 m.

- Lenin da Berna imposta l’atteggiamento da seguire nei confronti della guerra.

- A Parigi è assassinato Jean Jaurès, deputato socialista, leader della SFIO, membro dell’Internazionale socialista.

- In Francia grande vittoria elettorale dei socialisti con un programma “contro la follia degli armamenti”.

- Esce su “Il Grido del Popolo” l’articolo di Gramsci, Neutralità attiva ed operante.

- Finisce la grande ondata migratoria che ha condotto in America e soprattutto negli Stati Uniti circa un milione di ebrei europei.

- Muore il pontefice Pio X; gli succede Giacomo Della Chiesa col nome di Benedetto XV.

- Dall’America Latina arriva in Europa il tango, popolare ballo argentino.

- Coco Chanel accorcia audacemente le gonne.

1915

- Gli Stati Uniti riconoscono Carranza come presidente del Messico.

- 17 febbraio: prima e fallimentare sperimentazione del carro armato da parte degli Inglesi. Un nubifragio rende impossibile ogni manovra. Il carro armato Mark I è chiamato in gergo tank (serbatoio) per disorientare lo spionaggio tedesco. Si tratta di un mezzo a forma di rombo con una velocità massima di 6 Km/h; pesa 25 tonnellate, è alto 2,5 metri, lungo 9,65 e largo 3,75. L’equipaggio è composto da 8 soldati con 6 mitragliatrici.

- 22 aprile: primo atto della guerra chimica moderna: i Tedeschi fanno uso di gas asfissianti contro i Francesi su un tratto di fronte nella regione di Ypres in Belgio e provocano 5.000 morti.

- Secondo attacco chimico dei tedeschi presso Ypres contro un contingente canadese.

- 26 aprile: patto di Londra tra l’Intesa e l’Italia.

- Il transatlantico Lusitania cola a picco, colpito da un sommergibile tedesco. Oltre 1.200 morti tra i quali molti cittadini americani.

- 24 maggio: l’Italia entra in guerra.

- La Bulgaria entra in guerra a fianco degli Imperi Centrali.

- Amedeo Modigliani dipinge Nudo disteso.

- Il pittore francese Marcel Duchamp espone i suoi primi ready-made.

- Escono i racconti Gente di Dublino di James Joyce.

- Esce l’Antologia di Spoon River del poeta americano Edgar Lee Masters.

- Esce Nascita di una nazione del regista americano David Wark Griffith.

- Il regista americano Cecil B. De Mille gira I prevaricatori.

- In Inghilterra viene costruito il primo aereo lanciasiluri.

- Il tedesco H. Junkers realizza il primo aeroplano interamente meccanico.

- Henry Ford avvia la produzione dei primi trattori agricoli.

- Conferenza dei socialisti democratici a Zimmerwald (Berna) e fondazione della Commissione socialista internazionale.

1916

- Gennaio: gli Zeppelin tedeschi effettuano un bombardamento su Parigi e su alcune città inglesi.

- 21 febbraio: inizio dell’attacco tedesco a Verdun.

- In Irlanda rivolta di Pasqua. I capi della United Irish League sono arrestati.

- 15 maggio: offensiva austriaca sugli altipiani, Strafexpedition.

- 31 maggio/1 giugno: battaglia navale al largo della penisola dello Jutland.

- 1 luglio: inizio della (prima) Battaglia della Somme in cui dagli inglesi viene usato per la prima volta il carro armato. Nel corso della guerra gli alleati costruiranno 7000 carri armati.

- La Romania dichiara guerra all’Austria-Ungheria.

- 27 agosto: l’Italia dichiara guerra alla Germania.

- 29 agosto: Von Hindenburg subentra a von Falkenhayn come capo di Stato Maggiore dell’esercito tedesco.

- 7 novembre: Wilson rieletto presidente degli Stati Uniti.

- Giorgio De Chirico dipinge Le muse inquietanti.

- Nascita del Dada, movimento artistico d’avanguardia.

- Esce il racconto lungo La metamorfosi dello scrittore ceco di lingua tedesca Franz Kafka.

- James Joyce scrive il romanzo Ritratto dell’artista da giovane.

- Esce Intolerance di D. W. Griffith.

- Esce il Trattato di sociologia generale di V. Pareto.

- Escono Le basi della teoria generale della relatività di A. Einstein.

- Edward Boeing fonda a Seattle, negli Stati Uniti, la prima fabbrica di aerei, la società Boeing.

- In Germania la sinistra del partito socialdemocratico dà vita alla Lega di Spartaco che si batte contro la guerra.

- Lucien Wolff, responsabile di un’organizzazione sionista, sottopone al governo britannica le richieste del popolo ebraico di poter “godere di libertà politica e religiosa” in Palestina qualora, alla fine della guerra, essa fosse inclusa nella sfera d’influenza di Inghilterra o Francia.

- Il ministro degli esteri inglese Edward Grey trasmette la richiesta degli ebrei agli ambasciatori di Francia e di Russia. Il governo russo fa subito sapere che desidera una sola garanzia: la piena libertà per gli ortodossi in Palestina.

1917

- In Olanda, dove regna la regina Guglielmina (1890-1948), viene introdotto il suffragio universale maschile.

- 1 febbraio: la Germania dichiara la guerra sottomarina a oltranza.

- 3 febbraio: rottura delle relazioni diplomatiche tra Germania e USA.

- 8 marzo (23 febbraio secondo il calendario russo): in Russia, a Pietroburgo, scoppia la rivoluzione russa di febbraio. Lo zar Nicola II abdica e viene arrestato con la famiglia. Kerenskij, capo dei socialisti riformisti, forma un governo provvisorio (15 marzo), che scatena una campagna contro i bolscevichi.

- Aprile: Lenin torna in Russia dall’esilio, in un vagone piombato, con il permesso tedesco.

- 6 aprile: dichiarazione di guerra degli USA alla Germania.

- 1° agosto: papa Benedetto XV si appella ai governi perché mettano fine all’“l’inutile strage”.

- 24 ottobre: gli Italiani sono sconfitti a Caporetto.

- 27-31 ottobre: la **ritirata italiana raggiunge il fiume Tagliamento (Battaglia di Ragogna**); in seguito si arresta sulla linea Grappa-Montello-Piave. Il generale Diaz sostituisce Cadorna come capo di Stato Maggiore dell’esercito.

- 7 novembre (ottobre per il calendario russo): scoppia la Rivoluzione di ottobre. I soviet si impadroniscono del potere, che viene affidato al Consiglio dei commissari del popolo, presieduto da Lenin e di cui fanno parte Trotzkij e Stalin.

- 7 dicembre: gli USA dichiarano guerra all’Austria-Ungheria.

- 15 dicembre: armistizio di Brest-Litovsk tra Russia e Germania.

- Piet Mondrian, pittore olandese, dipinge la Composizione in blu, uno dei primi quadri astrattisti.

- Nasce a Mosca il gruppo artistico d’avanguardia del Costruttivismo.

- Theo Van Doesburg, architetto e pittore, e Piet Mondrian fondano a Leida la rivista “De Stijl”, organo dell’omonimo movimento artistico detto anche neoplasticismo.

- Esce Introduzione alla psicoanalisi di S. Freud.

- Finisce la costruzione della ferrovia Transiberiana lunga 9.426 km.

- In Francia viene ripubblicata, con alcune modifiche e integrazioni, la Cité industrielle, che riscuote maggiore successo della prima edizione.

- Il ministro degli esteri inglese, Balfour, si dichiara a favore dell’istituzione di uno Stato nazionale ebraico (National home) in Palestina.

1918

- La Svezia, dove il suffragio universale maschile era già in vigore da anni, estende i diritti elettorali anche alle donne.

- 3 gennaio: il presidente degli USA Wilson illustra i suoi “14 punti” per la pace mondiale.

- 3 marzo 1918: pace di Brest-Litovsk tra Russia e Germania.

- 21 agosto - 3 settembre: Seconda battaglia sulla Somme, avanzata inarrestabile della linea Alleata.

- 15-23 giugno: seconda battaglia del Piave (battaglia del solstizio), gli Austriaci sono respinti.

- 29 settembre: armistizio tra la Bulgaria e l’Intesa.

- 20 ottobre: Wilson esige il riconoscimento dell’autonomia dei popoli dell’area danubiana.

- 24-30 ottobre: battaglia di Vittorio Veneto sul fronte italiano.

- 29 ottobre: nasce lo Stato degli Sloveni, Croati e Serbi.

- 30-31 ottobre: la Turchia firma l’armistizio.

- 3 novembre: reparti italiani entrano a Trento e Trieste. L’armistizio tra l’Italia e l’Austria-Ungheria a Villa Giusti segna il crollo definitivo dell’impero asburgico.

- 6 novembre: proclamazione della Seconda Repubblica Polacca.

- 9 novembre:** Guglielmo II abdica**. Nasce a Berlino la Repubblica Tedesca di Weimar. Il governo tedesco propone l’armistizio a Wilson.

- 11 novembre: armistizio di Compiégne tra la Germania e l’Intesa.

- 12 novembre: proclamazione della Repubblica Austriaca.

- 16 novembre: proclamazione della Repubblica Ungherese.

- Rottura delle relazioni diplomatiche fra USA e Russia sovietica.

- Muore il pittore austriaco Gustav Klimt, massimo rappresentante della Secessione viennese.

- Esce Il mistero buffo di Vladimir Majakovskij, massimo esponente del futurismo russo.

- Max Weber, sociologo tedesco, ottiene la cattedra di sociologia a Vienna.

- In Germania scoppiano ammutinamenti nell’esercito e nella flotta, seguiti da una rivolta popolare a Kiel, che si propaga in tutto l’impero. A Monaco e a Berlino si costituiscono i consigli degli operai e dei soldati, sull’esempio dei soviet.

- Diritto di voto alle donne in Inghilterra.

- Fondazione della prima Università ebraica in terra palestinese.

- Prime elezioni a suffragio universale in Inghilterra e in Danimarca.

- Grave inflazione in Germania, Austria e Ungheria.

- In Inghilterra, il People Act accorda il diritto di voto alle donne sopra i trent’anni.

1919

- Il Giappone ottiene i territori cinesi sottratti ai tedeschi.

- Michael Collins fonda l‘**Esercito Repubblicano Irlandese (IRA**).

- 18 gennaio: si apre a Versailles la Conferenza di Pace: sono presenti solo le potenze vincitrici.

- Le condizioni del trattato sono rimesse alla delegazione tedesca, che tenta di ottenere condizioni meno dure.

- 28 giugno: accettazione del trattato da parte tedesca.

- 10 settembre: firma del trattato di pace con l’Austria a St. Germaine en Laye.

- 27 novembre: firma del trattato di pace con la Bulgaria a Neuilly. La Bulgaria cede parte della Macedonia alla Jugoslavia e la Tracia occidentale alla Grecia, e viene così privata dell’accesso al mare Egeo.

- Benito Mussolini fonda a Milano i “Fasci italiani di combattimento”, primo nucleo del movimento fascista.

- Prima impresa squadrista dei fascisti: viene incendiata la sede del quotidiano socialista “Avanti!”. A partire da questa data le violenze delle squadre fasciste aumentano di intensità e di numero.

- La delegazione italiana, guidata da Vittorio Emanuele Orlando e da Sidney Sonnino, abbandona la Conferenza di pace di Versailles in seguito ai disaccordi sulla “questione di Fiume”.

- Il poeta e agitatore politico nazionalista Gabriele D’Annunzio alla guida di un gruppo di volontari occupa la città di Fiume e ne assume il potere politico (è la cosiddetta “reggenza del Carnaro”).

- Nasce dall’unione di alcune organizzazioni di estrema destra il Partito operaio tedesco.

- Adolf Hitler aderisce al Partito operaio tedesco.

- Nasce il Movimento nazionale turco sotto la guida del generale Mustafa Kemal.

- In Cina scoppiano le agitazioni nazionaliste con il “movimento 4 maggio” a seguito delle notizie giunte da Versailles sulla cessione al Giappone dello Shantung.

- La delegazione cinese a Versailles rifiuta di firmare i trattati di pace.

- Il pittore tedesco Max Ernst pubblica la serie dei collages fatagaga (esempi di non senso assoluto).

- La nascita del Bauhaus, “corporazione di artigiani e artisti per la fusione in una sola forma di pittura, scultura e architettura”, segna la fine dell’Art nouveau.

- Marcel Proust scrive All’ombra delle fanciulle in fiore.

- Esce il racconto Nella colonia penale di Franz Kafka.

- Il regista tedesco Robert Wiene realizza il film espressionista Il gabinetto del dottor Caligari.

- Con l’entrata in guerra degli americani fa la sua prima apparizione in Europa la musica jazz, conquistando molti giovani musicisti.

- Muore di cancro all’età di 56 anni Claude Debussy.

- Esce Le conseguenze economiche della pace dell’economista inglese J. M. Keynes.

- Esce Introduzione alla filosofia matematica di B. Russell.

- Ernest Rutherford realizza la prima trasmutazione indotta: ottiene azoto bombardando ossigeno con raggi alfa.

- Il dirigibile inglese R34 compie la doppia traversata dell’Atlantico.

- Esce I dieci giorni che sconvolsero il mondo del giornalista americano John Reed sulla rivoluzione bolscevica.

- Il pittore francese Fernand Léger, seguace del movimento cubista, dipinge Uomini nella città.

- Nella Russia dei Soviet, Lenin firma il decreto per la nazionalizzazione dell’industria cinematografica zarista.

- La Gran Bretagna progetta la prima portaerei Hermes.

- A Mosca viene fondata la Terza Internazionale da Lenin e dai bolscevichi russi, che adotta un programma di rivoluzione mondiale.

- Il presidente americano Woodrow Wilson introduce una legge restrittiva sull’immigrazione, accordando il permesso d’ingresso solo a coloro che sanno leggere e scrivere.

- Le donne ottengono il voto in Germania, Austria, Cecoslovacchia, Olanda e Svezia.

- Nel primo giro d’Italia del dopoguerra si impone tra tutti il “campionissimo” italiano Costante Girardengo.

- In Italia tumulti contro il caro vita nelle città e occupazione delle terre nel Mezzogiorno.

- Affermazione del Partito popolare e del Partito socialista nelle primi elezioni italiane con suffragio universale maschile e sistema proporzionale.

- Movimenti contadini nell’Europa orientale.

- Negli Stati Uniti primo sciopero generale cittadino a Seattle; milioni di scioperanti nelle miniere di carbone e nell’industria metallurgica.

- Sciopero di Winnipeg in Canada.

- Generale aumento dei prezzi e dei salari. Concessione o conquista della giornata lavorativa di 8 ore in Europa, America e Giappone.

Nel Mondo

L’imperialismo

La famosa vignetta del New York Journal (1902): l'ordine del generale J. H. Smith di sparare a chiunque avesse almeno dieci anni d'età suscitò una profonda scossa nell'opinione pubblica durante la guerra fra Filippine e Stati Uniti

Alla base del fenomeno noto come “imperialismo” si pone quella progressiva espansione politica, economico-finanziaria e militare delle principali nazioni europee, degli Stati Uniti e del Giappone che si attua su scala planetaria a partire dalla metà dell’Ottocento. L’impressionante sviluppo degli apparati produttivi, verificatosi in questi paesi in particolare durante la “seconda rivoluzione industriale” a cavallo tra i due secoli, dà vita ad un’inedita fusione di varie tendenze: le mire espansionistiche dei grandi gruppi economici; l’aggressività dei governi in politica estera; il radicamento di correnti culturali apertamente prevaricatrici e razziste che, in nome di un rigido determinismo evoluzionistico, preconizzano la necessaria sottomissione di paesi e popoli più deboli militarmente ed economicamente a quelli invece più dotati ed emergenti. Rispetto al passato il nuovo modello imperialista ripercuote i propri effetti anche sulla politica interna delle varie potenze: la configurazione industriale trasforma in profondità le strutture sociali, determinando nuovi e drammatici fenomeni di urbanizzazione, di depauperamento e di oppressione classista; tutto ciò muta il panorama politico interno con la nascita ad esempio dei partiti socialisti che fanno della prospettiva rivoluzionaria il cardine della propria strategia politica.

Alla vigilia della prima guerra mondiale il continente asiatico e africano risultano completamente saturati dall’espansionismo delle potenze europee e dal Giappone, mentre l’America Latina si avvia a diventare il “cortile di casa” della potenza economica e politica statunitense. Una saturazione che sfocerà tragicamente nel primo conflitto mondiale.

Un mondo eurocentrico

Manifesto di propaganda della guerra franco-magasce

Nel 1878 alla Conferenza di Berlino venne sancito il principio di “concerto europeo”: si intendeva denominare con questi termini un’ideologia di collaborazione e unitarietà basata sostanzialmente sul riconosciuto ruolo egemonico della Germania e, più in generale, su un nuovo criterio di formazione degli stati nazionali. L’equilibrio che derivò dall’accettazione di questi principi diede vita al periodo di pace più duraturo nell’arco della storia europea. Tale clima collaborativo fu tuttavia messo in crisi in occasione delle aggressioni del Giappone ai danni della Cina, quando le varie nazioni si scoprirono in realtà disunite e potenzialmente conflittuali nelle scelte di politica estera. Inoltre il progressivo aumento dell’influenza statunitense nell’America del Sud e nel Pacifico causò per l’Europa la perdita del suo ruolo egemonico a livello internazionale. L’Africa era così rimasta l’unico continente su cui le nazioni europee potevano esercitare in modo esclusivo i propri tentativi di espansione, e proprio nell’ambito delle strategie politiche adottate nel continente africano nacquero i primi dissapori tra i paesi europei. Con le dimissioni forzate di Bismarck nel 1890 la Germania perse il ruolo di grande potenza che gli altri paesi le avevano riconosciuto, avviando un processo nel quale ciascun paese tenterà di conquistare un ruolo egemonico sugli altri. Sarà proprio questa spirale imperialista che condurrà alla Grande Guerra.

Patria organica e aggressività militare

Il campo di concentramento di Caserta, i figli degli ufficiali turchi prigionieri (1911)

Nei primi anni del XX secolo i movimenti nazionalisti sorti nei vari paesi europei assunsero caratteri sempre più radicali, indirizzandosi verso soluzioni autoritarie, reazionarie, classiste e auspicando la difesa dell’ordine costituito. Mentre la Gran Bretagna, grazie alla sua tradizione liberale, riuscì a limitare lo sviluppo di tali correnti ai soli programmi di Joseph Chamberlain, legati essenzialmente all’industria degli armamenti, in Francia nacque un movimento revanchista antitedesco che, sostenuto dagli ambienti clericali e militari, assunse caratteri monarchici ed apertamente antisemiti, dando vita a numerose organizzazioni nazionaliste. Panslavismo e pangermanesimo caratterizzarono le vicende politiche di Russia e Germania, dove prese corpo un nazionalismo di matrice tradizionale, che si fondava nel primo caso sulla volontà di riunire tutti i popoli slavi sotto un’unica entità politica (affermando inoltre il primato della chiesa ortodossa), mentre nel secondo sulle tradizioni imperiali della Germania. In Italia il nazionalismo ebbe caratteri più marginali e fu legato ad esponenti della borghesia intellettuale: sarà Corradini a fondare l’Associazione Nazionalista Italiana, le cui pressioni risultarono decisive in favore dell’impresa libica nel 1911 e dell’ingresso del paese nel conflitto mondiale.

Scoppia il primo conflitto mondiale

La foto della cattura di Gavrilo Princip (seconda da destra), in fuga dopo l'attentato al principe ereditario di Austria-Ungheria Francesco Ferdinando

Quando il 28 giugno 1914 lo studente nazionalista serbo Gavrilo Princip ferì a morte l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, destinato a succedere all’oramai anziano Francesco Giuseppe sul trono di Vienna, profonde e radicate tensioni internazionali attraversavano il globo da più di un decennio. Si tratta di un processo che condurrà Inghilterra e Germania, Francia e Austria, Russia e Turchia a combattere tra di loro, chi per la conquista e chi per la conservazione di quello “spazio vitale” economico, politico e militare che segnerà drammaticamente l’intera storia del Novecento. La corsa all’accaparramento di nuovi mercati e di copiose materie prime fu causa, all’inizio degli anni Dieci, dell’esplosione di numerosi focolai di tensione in Asia, in Marocco e in particolare nell’area balcanica, dove fin dalla metà dell’Ottocento gli attriti tra tendenze nazionaliste e corona asburgica si erano manifestati drammaticamente. Un complesso sistema di alleanze divideva nel 1914 il continente europeo e le rispettive aree di influenza in due parti: da un lato la Triplice Intesa (Francia, Inghilterra e Russia), dall’altro la Triplice Alleanza (Austria e Germania, affiancate dall’Italia), ritenuta superiore militarmente soprattutto in virtù del prepotente sviluppo economico e tecnologico raggiunto dall’impero germanico. Quando il 28 luglio l’Austria dichiarò guerra alla Serbia, caddero una dopo l’altra tutte le tessere del domino: la Russia corse in aiuto alla Serbia, la Germania dichiarò guerra alla Russia e di conseguenza alla Francia e all’Inghilterra, passando all’offensiva in Belgio; l’Inghilterra intervenne a fianco della Francia, l’Austria contro la Russia e il Giappone si schierò con l’Intesa in funzione antigermanica in Oriente. Tutto ciò nel breve volgere di circa venti giorni. In ottobre l’impero ottomano entrava in guerra a fianco di Austria e Germania. L’Italia sarebbe intervenuta, rovesciando la propria posizione a favore dell’Intesa, il 24 maggio 1915.

Le alleanze e l’idea di guerra breve

Carica di soldati tedeschi (1914)

I primi mesi di guerra dimostrarono drammaticamente, soprattutto sul fronte occidentale, che la natura del conflitto presente era profondamente mutata rispetto al passato. La Germania, in particolare, aveva basato la propria strategia sul concetto di Blitzkrieg (guerra-lampo), concretatosi nel piano Schlieffen, che avrebbe dovuto condurre, a seguito di una fulminea avanzata attraverso il Belgio, alla conquista ed occupazione dell’“odiata nemica”, la Francia. Tuttavia le truppe germaniche vennero bloccate sulla Marna, a 35 chilometri da Parigi, grazie alla frenetica mobilitazione francese e all’intervento dell’Inghilterra. Dall’altra parte, sul fronte est (che la strategia tedesca contava di aprire dopo un rapido successo ad ovest) l’esercito russo irrompeva nella Prussia orientale e nella Galizia austriaca tra l’agosto e il settembre 1914: Austria e Germania, costrette ad un repentino adattamento tattico, riuscirono a fermare le truppe zariste a Tannenberg e ai laghi Masuri, uscendo tuttavia sconfitti a Leopoli.

Un gruppo di soldati serbi sulla linea del fronte

La situazione divenne ancor più complessa quando la Turchia entrò a far parte del conflitto a fianco delle potenze centrali, bloccando così la comunicazione fra Russia e gli altri alleati dell’Intesa. Oltretutto gli imperi, nel tentativo di tagliare i rifornimenti alla Russia, si attestarono in difesa dei Dardanelli. Nell’aprile del 1915, di fronte allo sbarco di contingenti inglesi e australiani, i turchi dettero inizio ad una strenua difesa della penisola di Gallipoli. La battaglia, protrattasi quasi nove mesi e risoltasi in un enorme massacro, si concluse col ritiro delle truppe dell’Intesa. Dopo un anno e mezzo di guerra l’area balcanica, anche grazie all’intervento della Bulgaria a fianco degli austro-tedeschi, risultava largamente controllata dagli imperi centrali. Tuttavia, in rapporto ai piani strategici iniziali, il bilancio per il Reich e per la corona asburgica non era affatto positivo: ad ovest le operazioni si erano bloccate nel fango delle trincee, mentre ad est sia l’estensione territoriale che la conseguente inadeguatezza dei mezzi impiegati determinarono un’analoga situazione di stallo. Il fallimento della guerra-lampo sanciva così l’inizio, su entrambi i fronti, di una tragica ed inaudita guerra di logoramento.

L’Italia in guerra

Vignetta satirica sulla neutralità italiana: Vittorio Emanuele (al centro) assiste al tiro alla fune fra Imperi centrali e le nazioni dell'Intesa

La posizione italiana allo scoppio del conflitto risentiva del carattere difensivo dell’accordo che la legava all’Austria e alla Germania fin dal 1889: in effetti la scelta della neutralità era incentrata sulla consapevolezza da parte di politici liberali quali Giolitti e Salandra sia dell’illiceità di un intervento a fianco degli imperi centrali che, più pragmaticamente, della possibilità di poter concretizzare attraverso vie diplomatiche le aspirazioni italiane su Trento, Trieste, Istria, Dalmazia, e forse sull’Albania. Tuttavia nei dieci mesi che precedettero l’ingresso in guerra, il composito fronte interventista (nazionalisti, conservatori, democratici, irredentisti, socialisti rivoluzionari) pur minoritario nelle istituzioni e nel paese, riuscì a volgere la situazione in proprio favore, attraverso uno spregiudicato utilizzo di metodi di comunicazione politica basati su elementi irrazionali ed emotivi che ne preannunciano la nascente dimensione di massa. Nel maggio 1915, anche a causa del decisivo orientamento interventista del re, l’Italia entrò in guerra a fianco dell’Intesa: le rivendicazioni territoriali, fatta eccezione per Fiume, venivano garantite dal Patto di Londra, firmato segretamente dal ministro degli Esteri Sidney Sonnino. Le truppe italiane, attestate su un fronte di 600 km dal Trentino all’altopiano del Carso, riuscirono, comandate dal generale Cadorna, a guadagnare posizioni, prima di subire, nel corso del 1916, la pesante Strafexpedition (spedizione punitiva) dell’ex-alleato austriaco. Anche su questo fronte le operazioni ristagnarono in un sanguinoso e snervante equilibrio, nel quale enormi perdite umane furono il prezzo per la conquista di pochi chilometri di terreno.

Una guerra senza precedenti

Paradossale immagine in cui si accosta la innovativa tecnologia del carro armato all'uso del piccione quale mezzo di comunicazione con le retrovie, Albert, agosto 1918.

Il primo conflitto mondiale per le sue caratteristiche costituì un evento del tutto inedito se messo in confronto con le precedenti esperienze belliche.

Gli sono stati attribuiti gli aggettivi ‘mondiale’ e ‘grande’ e infatti ‘Grande guerra’ è la definizione sufficiente per individuarla.

Fu grande per il numero di soldati e di nazioni impegnate, per il numero di morti, per la quantità e il tipo di mezzi impiegati.

Prima di allora nessun conflitto aveva visto un tale spiegamento di forze né aveva assunto caratteri simili: i morti furono numerosissimi fin dai primi mesi di combattimento e alla fine del conflitto se ne contarono, approssimativamente, 9 milioni, e i feriti erano stati circa 21 milioni. Il paese che riportò più perdite fu la Germania, che ebbe quasi due milioni di morti; Russia, Francia, Austria-Ungheria e Inghilterra ebbero da 1 milione e 700 a 1 milione di morti. Minori, ma sempre ingenti, i soldati caduti per Italia, Serbia, Turchia, Romania, e Stati Uniti.

La guerra di trincea

Una trincea britannica sul fronte macedone

La prima guerra mondiale mise i comandi militari di fronte all’evidenza di una nuova situazione bellica, della quale mancarono spesso di prendere coscienza. Dopo il rapido fallimento della guerra lampo, i fronti, soprattutto quello occidentale, si assestarono su linee di centinaia di chilometri di trincee, reticolati di filo spinato e fortificazioni.

La strategia delle “grandi spallate”, che in Italia ebbe nel generale Cadorna il suo principale fautore, comportò perdite enormi in entrambi i campi. Dopo lunghissime e logoranti attese in mezzo al fango, i soldati venivano lanciati in giganteschi assalti sanguinosi e spesso suicidi, sotto il fuoco delle mitragliatrici, col risultato di poche centinaia di metri conquistati.

Soldati russi in trincea

Il nuovo scenario rappresentato dalla trincea costituì in tutti i sensi il “luogo” simbolo della prima guerra mondiale: se da un lato il logoramento psicologico causò numerosissimi casi di insubordinazione duramente repressi dagli stati maggiori, dall’altro il forzato livellamento delle differenti estrazioni sociali e culturali dei soldati produsse quell’identità di “camerata” che costituì nel dopoguerra uno dei principali richiami collettivi fatti propri da movimenti politici della destra eversiva come lo squadrismo fascista in Italia e i Freikorps in Germania.

Le grandi offensive

Truppe russe in marcia sul fronte orientale

La prima guerra mondiale, per eccellenza conflitto di trincea, di logoramento e di repentini quanto spesso improduttivi e sanguinosissimi attacchi frontali, introdusse innanzitutto profondi mutamenti nell’estensione temporale delle battaglie. Infatti se fino ad allora erano coincise al massimo con l’arco di qualche giornata, nel conflitto mondiale le battaglie si protraevano estenuanti per mesi e mesi senza che un esercito riuscisse a piegare definitivamente il nemico, tutto ciò al prezzo di quotidiani e devastanti massacri. Il carattere decisivo assunto di volta in volta da tali battaglie nella propaganda civile e militare rivestiva un ruolo prettamente ideologico e strategico, nel tentativo cioè di motivare in maniera plausibile una condotta altrimenti insostenibile per masse di soldati costrette ad una snervante situazione di stallo seguita da immani ed inspiegabili carneficine.

Tra l’inizio del 1916 e la metà del 1917 tre grandi battaglie di terra ebbero, pur in maniere differenti, un peso rilevante sulle sorti del conflitto: le battaglie di Verdun e La Somme tra gli eserciti francese e tedesco e quella di Caporetto sul fronte italiano. L’unica battaglia navale che si ripercosse sull’andamento della guerra fu quella dello Jütland, mentre il fronte orientale non conobbe scontri dalle dimensioni così immani come quelli appena citati.

Verdun

Devastazioni alla base di Quota 304, nella battaglia di Verdun che durò 11 mesi

Il 25 febbraio 1916 l’esercito tedesco, guidato dal generale Erich von Falkenhayn, mosse all’attacco della fortezza di Verdun, principale caposaldo della linea di difesa francese. A quella data i fronti erano bloccati da circa un anno e la Germania, pur consapevole della propria minore disponibilità di uomini e di risorse rispetto agli avversari, decise di tentare una guerra di logoramento che sbaragliasse prima l’esercito francese, per piegare poi quello inglese. La battaglia fu preannunciata dal bombardamento di artiglieria più imponente dall’inizio della guerra; dopo quattro giorni, nonostante che due linee fortificate difendessero la città, i francesi furono costretti ad arretrare abbandonando il forte di Douamont, bastione centrale di Verdun, nelle mani del nemico. Il controllo dell’esercito francese passò da allora nelle mani del generale Pétain, che riuscì a risollevare il morale delle truppe e ad assicurarsi nuovi rifornimenti e ulteriori contingenti. La battaglia, nella zona di Mont Homme, si protrasse ininterrottamente fino al dicembre 1916, quando l’offensiva tedesca venne bloccata giungendo alla riconquista di Douamont: 6000 soldati tedeschi vennero fatti prigionieri. Ciononostante, nessuno dei due eserciti uscì vittorioso dalla battaglia, eretta così a simbolo della insensata crudeltà della prima guerra mondiale: in circa un anno di scontri caddero 700.000 uomini, senza che vi fosse alcun vincitore.

La Somme

Truppe britanniche balzano fuori dalla loro trincea, ore 07:30 del 1º luglio 1916; ha inizio la battaglia della Somme

Mentre era in corso la battaglia di Verdun gli eserciti degli Alleati (Francia e Inghilterra) furono mandati all’attacco nella zona della Somme, dov’erano più munite le fortificazioni tedesche. In quest’occasione gli inglesi utilizzarono per la prima volta il carro armato e, ripetendo la strategia usata dai tedeschi a Verdun, fecero precedere l’assalto da raffiche di quasi due milioni di proiettili. La Germania rispose con un contro bombardamento provocando nel primo giorno di assalto 65.000 morti nelle fila dell’esercito inglese.

Un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale con indosso il nuovo elmo Stahlhelm

Anche La Somme fu una battaglia in cui gli eserciti riuscirono a conquistare reciprocamente e alternativamente solo poche miglia di terreno nemico: quando all’inizio del 1917 i tedeschi si ritirarono lungo la linea di resistenza Hindenburg, le perdite ammontavano a 400.000 uomini per l’esercito inglese, 200.000 per quello francese e quasi 600.000 per quello tedesco. La Somme rappresentò una vittoria per Francia e Gran Bretagna, ma fu comunque una battaglia di logoramento nella quale caddero centinaia di migliaia di uomini, e in cui la superiorità militare si dimostrò insufficiente a garantire una vittoria risolutiva.

1917, l’anno cruciale

I diplomatici degli Imperi centrali e della Russia al momento della firma. A sinistra, i rappresentanti degli Imperi centrali: Hakki Pascha (Impero Ottomano), von Merey (Austria-Ungheria), Leopoldo di Baviera ed il generale Hoffmann (Germania), Oberst Gawtschew (Bulgaria). Alla destra del tavolo, la delegazione sovietica: Lev Kamenev, Joffe, Bizenko, l'ammiraglio Altfater

Nel 1917 la Russia bolscevica firmò l’armistizio uscendo dalla guerra e gli Stati Uniti intervennero a fianco dell’Intesa.

Prima di questi fatti, che si riveleranno decisivi per la conclusione del conflitto, tra il 1916 e il 1917 sul fronte orientale gli eserciti erano ormai esausti e stremati tanto da essere incapaci di compiere mosse offensive risolutrici. Divennero frequenti gli episodi di insubordinazione che palesavano sempre più la debolezza degli antichi imperi. Nel mese di dicembre, sul fronte egiziano, l’esercito inglese riusciva a spingersi oltre Gaza, a conquistare Gerusalemme e ad avanzare verso Damasco. Il luogotenente del generale Edmund Allenby, Thomas Edward Lawrence, detto Lawrence d’Arabia, fu capace di suscitare una serie di rivolte degli Arabi contro i Turchi. Le sue gesta rimangono immortalate nel suo diario-romanzo I sette pilastri della saggezza.

In questa cornice si inserisce il crollo dell’impero russo nel quale le sconfitte subite e le rivoluzioni di febbraio e di ottobre fecero cadere lo zar e instaurare il governo bolscevico. Le trattative di pace condussero, nel 1918, alla pace di Brest-Litovsk con la quale la Russia perse Finlandia, Polonia, stati baltici e Ucraina. La Romania capitolò nel maggio successivo.

Per l’Italia il 1917 fu l’emblema della sua fragilità interna, evidenziata da scioperi e rivolte contro il caroviveri e la guerra, dalla Nota contro il conflitto scritta da papa Benedetto XV, e dalla disfatta di Caporetto che rappresentò la “miopia strategica”. Da quel momento si riorganizzò la propaganda, si accolsero gli aiuti degli alleati e sul Piave e a Monte Grappa gli eserciti dimostrarono capacità di resistenza. A Vittorio Veneto, tornando all’offensiva, gli austriaci furono invece sconfitti definitivamente.

La superiorità delle forze alleate con l’Intesa si rivelò decisiva per le sorti della guerra poiché fu possibile chiudere gli imperi centrali in un blocco economico e commerciale, costringendoli alla resa.

Caporetto

Tubi lancia-gas tedeschi. Queste armi verranno utilizzate per sfondare le linee italiane tra Plezzo e l'Isonzo

La “spedizione punitiva” austriaca contro l’ex-alleato italiano, sferrata nel maggio 1916, vide l’esercito italiano capace di fermare l’avanzata nemica e di riconquistare l’altopiano della Bainsizza e del Monte Santo. Ma, a partire dal 1917, man mano che diminuiva la pressione sul fronte orientale a seguito dell’indebolirsi dell’esercito russo, gli austriaci poterono spostare maggiori contingenti sul fronte italiano, “sfondando” a Caporetto nell’ottobre del 1917.

Una delle prime trincee scavate nell'argine destro del Piave nell'ottobre - novembre 1917

La battaglia rappresentò inizialmente una semplice breccia nella linea difensiva italiana, ma a causa dell’incapacità dei vertici militari, si trasformò in una gigantesca disfatta. L’esercito si diede alla fuga e gli austriaci penetrarono per oltre 150 km nel territorio italiano occupando intere province venete. I morti furono 400.000, cui si devono aggiungere prigionieri e feriti: i vertici militari, veri responsabili della disfatta, l’attribuirono invece alla codardia dei soldati. Alla crisi militare seguì una crisi politica, che portò alla formazione di un governo di unità nazionale, guidato da V. E. Orlando e appoggiato dai socialisti neutralisti. Inoltre il generale Cadorna venne destituito e il comando passò al generale Armando Diaz, il quale, coi giovanissimi “Ragazzi del ‘99” riuscì a fermare l’avanzata austro-tedesca nella pianura padana.

Prigionieri italiani a Cividale

Jütland

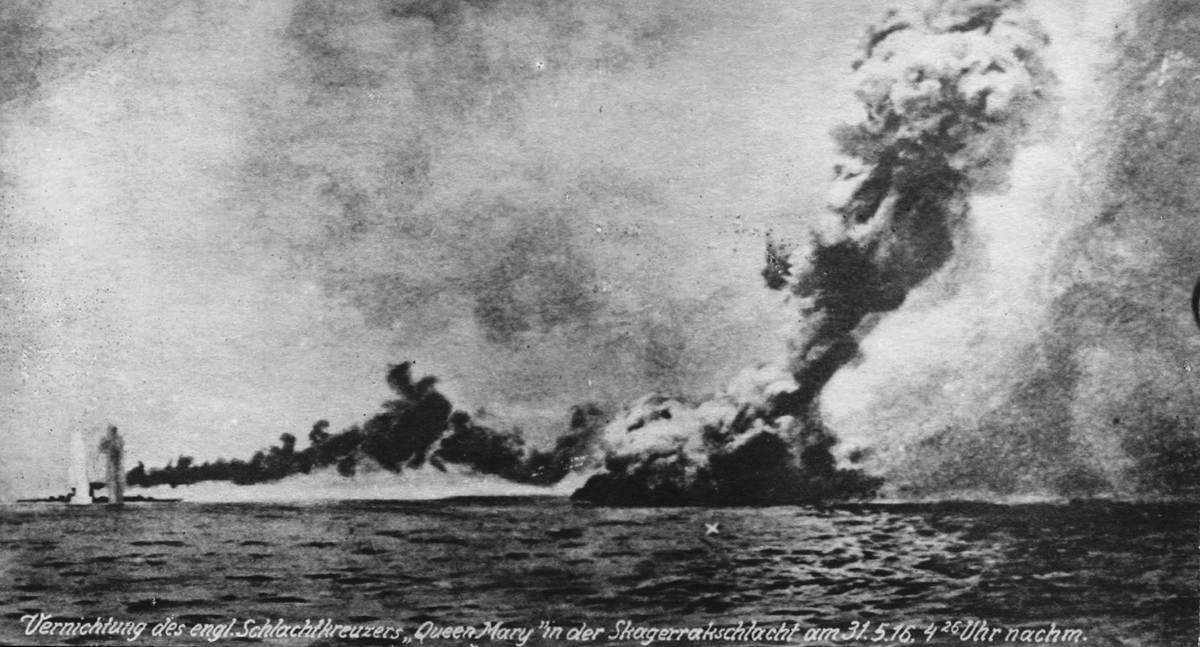

La HMS Queen Mary, colpita dagli incrociatori da battaglia tedeschi, esplode durante la battaglia dello Jutland

Tra il 1914 e il 1915 il conflitto vide la contrapposizione quasi esclusiva della flotta tedesca e di quella inglese. Nel Mare del Nord la Germania attaccava con i sommergibili le navi mercantili inglesi per rompere il blocco navale inflittole dalla stessa Gran Bretagna. Nella battaglia delle Falkland, del 1915, quattro incrociatori tedeschi furono affondati dalla flotta britannica. Di fatto la Germania stava tentando di temporeggiare per evitare uno scontro equivalente a quest’ultimo nel Mare del Nord, ben conoscendo la superiorità navale inglese. Al largo della penisola dello Jütland, il 31 maggio 1916, ebbe però luogo lo scontro decisivo, provocato dal fallimento di una trappola che la marina tedesca aveva teso alle navi britanniche. Due navi inglesi, la Indefatigable e la Queen Mary, vennero affondate ma la flotta tedesca dovette ritirarsi quando sopraggiunse il grosso della flotta britannica. L’episodio dello Jütland confermò la superiorità navale inglese e l’impossibilità per la Germania di forzare il blocco navale-commerciale: la Germania rispose inasprendo la guerra sottomarina.

La Chiesa esorta alla pace ma la guerra continua

Benedetto XV nel suo studio

Nel 1917 il papa Benedetto XV inviò una Nota di pace ai governanti dei paesi impegnati nella guerra; la stessa venne pubblicata anche su Civiltà cattolica del settembre 1917.

La guerra era cominciata proprio nell’anno del suo pontificato e nel suo testo, che si rivolge “Ai Capi dei popoli belligeranti” Benedetto XV afferma di avere voluto mantenere fin dall’inizio la “perfetta imparzialità” ma allo stesso tempo di avere voluto fare, fin dall’inizio, tutto quello che era possibile per mettere fine, al più presto, a questa calamità “inducendo i popoli e i loro capi a più miti consigli, alle serene deliberazioni della pace, di una ‘pace giusta e duratura’”.

In tre anni il papato aveva compiuto ogni sforzo in questa direzione ma i ripetuti appelli non furono ascoltati. Al terzo anno di guerra il papato rinnovò l’appello a porre termine alla guerra e anziché lasciare che fosse un appello al buon senso definì i punti intorno ai quali i belligeranti avrebbero potuto trovare accordo. “[…] E primieramente, il punto fondamentale deve essere che sottentri alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto. Quindi un giusto accordo di tutti nella diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti, secondo norme e garanzie da stabilire, nella misura necessaria e sufficiente al mantenimento dell’ordine pubblico nei singoli Stati; e, in sostituzione delle armi l’istituto dell’arbitrato con la sua alta funzione pacificatrice, secondo le norme da concertare e la sanzione da convenire contro lo Stato che ricusasse o di sottoporre le questioni internazionali all’arbitro o di accettarne la decisione.

Stabilito così l’impero del diritto si tolga ogni ostacolo alle vie di comunicazione dei popoli con la vera libertà e comunanza dei mari; il che, mentre eliminerebbe molteplici cause di conflitto, aprirebbe a tutti nuove fonti di prosperità e di progresso.

Quanto ai danni e spese di guerra, non scorgiamo altro scampo che nella norma generale di una intera e reciproca condonazione, giustificata del resto dai benefìci immensi del disarmo; tanto più che non si comprenderebbe la continuazione di tanta carneficina unicamente per ragioni di ordine economico.

Che se in qualche caso vi si oppongano ragioni particolari, queste si ponderino con giustizia ed equità.

Ma questi accordi pacifici, con gli immensi vantaggi che ne derivano, non sono possibili senza la reciproca restituzione dei territori attualmente occupati. Quindi da parte della Germania evacuazione totale sia del Belgio, con la garanzia della sua piena indipendenza politica, militare ed economica di fronte a qualsiasi Potenza, sia del territorio francese: dalla parte avversaria pari restituzione delle colonie tedesche.

Per ciò che riguarda le questioni territoriali, come quelle ad esempio che si agitano fra l’Italia e l’Austria, fra la Germania e la Francia, giova sperare che, di fronte ai vantaggi immensi di una pace duratura con disarmo, le Parti contendenti vorranno esaminarle con spirito conciliante, tenendo conto, nella misura del giusto e del possibile, come abbiamo detto altre volte, delle aspirazioni dei popoli, e coordinando, ove occorra, i propri interessi a quelli comuni del gran consorzio umano.

Lo stesso spirito di equità e di giustizia dovrà dirigere l’esame di tutte le altre questioni territoriali e politiche, nominatamente quelle relative all’assetto dell’Armenia, degli Stati Balcanici e dei paesi formanti parte dell’antico Regno di Polonia, al quale in particolare le sue nobili tradizioni storiche e le sofferenze sopportate specialmente durante l’attuale guerra debbono giustamente conciliare le simpatie delle nazioni.

Sono queste le precipue basi, sulle quali crediamo debba posare il futuro assetto dei popoli. Esse sono tali da rendere impossibile il ripetersi di simili conflitti, e preparano la soluzione della questione economica, così importante per l’avvenire e pel benessere materiale di tutti gli Stati belligeranti”.

Conclude rinnovando la speranza di pace e richiamando i governanti alle loro responsabilità di fronte a Dio.

Gli USA dalla neutralità all’intervento

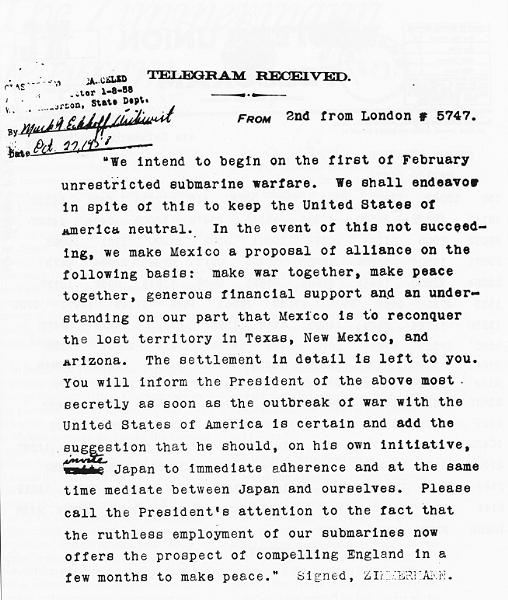

Il telegramma Zimmermann, completamente decifrato e tradotto: n esso si istruiva l'ambasciatore tedesco ad approcciare il governo messicano con la proposta di formare un'alleanza contro gli Stati Uniti. Il suo contenuto accelerò l'ingresso in guerra degli USA

La neutralità degli USA venne proclamata all’inizio del conflitto e mantenuta fino al 1917.

Wilson, allora presidente, aveva affermato di volere mantenere rapporti commerciali con tutti i paesi belligeranti ma privilegiò in realtà i paesi dell’Intesa ai quali furono venduti armamenti per 2,2 miliardi di dollari e furono prestati 7,7 miliardi. Furono proprio queste ingenti cifre a spingere gli USA all’intervento poiché il crollo della Gran Bretagna e della Francia avrebbe inevitabilmente reso impossibile la restituzione da parte di questi ultimi delle cifre avute in prestito o a credito.

Le motivazioni che spinsero gli Stati Uniti ad opporsi alla Germania furono anche di ordine economico poiché entrambi i paesi avevano interessi nelle aree dell’America centrale e latina.

Gli USA entrarono in guerra nell’aprile 1917 quando, su richiesta del presidente, il Consiglio dichiarò guerra alla Germania attribuendole la responsabilità di non avere rispettato il diritto americano alla neutralità ed esprimendo la propria volontà di “rendere il mondo un luogo sicuro per la democrazia”. La fine dello zarismo in Russia aveva, infatti, semplificato la posizione statunitense poiché non rischiava di trovarsi a fianco un alleato ideologicamente scomodo e poteva invece presentare il conflitto come scontro tra i regimi autoritari e quelli democratici. Il numero di uomini schierati sul fronte occidentale con l’ingresso degli USA passò da 300.000 a 600.000 cambiando le sorti del confitto a favore dell’Intesa.

L’integrazione commerciale in funzione bellica

Ascari indigeni e artiglieri tedeschi delle Schutztruppe in Africa orientale

La necessità di materie prime dei paesi belligeranti incise notevolmente sulle relazioni economiche tra i paesi occidentali, le proprie colonie e, più in generale, le ex colonie già indipendenti.

I blocchi navali e la guerra commerciale che tenne impegnati i paesi belligeranti nel tentativo di ostacolarsi reciprocamente nell’approvvigionamento di materie prime fece sì che l’America latina diventasse la principale esportatrice di prodotti verso l’occidente.

Essi riuscirono così ad aumentare notevolmente i propri introiti commerciando con gli USA e con l’Europa ma per far ciò dovettero far largo uso della monocoltura sui propri territori.

Lo sfruttamento non si limitò alle risorse materiali; infatti nelle zone dell’Oceano Indiano e del Pacifico le potenze europee reclutarono addirittura reparti indigeni da mandare a combattere sui fronti.

La fine delle ostilità

Sbarco delle truppe italiane a Trieste il 3 novembre 1918

Grazie all’intervento degli USA le forze dell’Intesa, nonostante la rotta di Caporetto e il crollo del fronte orientale, alla metà del 1918 erano superiori dal punto di vista numerico e delle risorse economiche.

Le forze austro-tedesche cominciarono a ritirarsi dal fronte occidentale, mentre a Berlino e a Vienna si stavano sviluppando i primi fermenti rivoluzionari, sia politici che sociali, che avrebbero caratterizzato il primo dopoguerra. La Bulgaria firmò per prima l’armistizio, seguita dall’Impero ottomano. Gli austroungarici, sconfitti a Vittorio Veneto dall’esercito italiano, firmarono l’armistizio il 3 novembre e poco dopo l’imperatore abdicò al trono d’Austria dove fu proclamata la Repubblica: dalla disgregazione dell’antico impero nacquero l’Ungheria e la Cecoslovacchia. Ancora al 1918 risale la formazione dello stato Jugoslavo. In Germania l’ammutinamento della flotta del Reich causò l’abdicazione di Guglielmo II che si rifugiò in Olanda.

La guerra ebbe fine con la vittoria dei 27 paesi alleati contro gli imperi centrali oramai in dissoluzione.

Il bilancio della guerra

Il cimitero militare di Douaumont, qui ripreso dalla cima dell'ossario; il sito ospita i caduti francesi e tedeschi della battaglia di Verdun.

La Grande Guerra lasciò sui campi di battaglia una quantità sconfinata e inaudita di vittime: prima di allora nessun conflitto aveva visto un tale spiegamento di forze né aveva assunto caratteri simili: i morti furono numerosissimi fin dai primi mesi di combattimento e alla fine del conflitto se ne contarono, approssimativamente, 10 milioni di caduti militari e 7 milioni le vittime civili; i feriti e i mutilati erano stati circa 21 milioni. Il paese che riportò il maggior numero di perdite fu la Germania, con quasi due milioni di morti, seguita dalla Russia con almeno 1,8 milioni di caduti; Francia, Austria-Ungheria e Inghilterra ebbero da 1 milione a 1 milione e 700mila morti. Minori, ma sempre ingenti, i soldati caduti per Italia (650 mila), Serbia, Turchia (770 mila), Romania (250 mial), e Stati Uniti (116 mila).

Corpi di soldati russi uccisi in Polonia abbandonati sopra un reticolato di filo spinato

La perdita così ingente di uomini e di risorse economiche, i debiti, la fine di quelle illusioni che erano state create dalla propaganda bellicista durante il conflitto, indebolirono l’Europa che perse il ruolo di potenza mondiale a vantaggio degli Stati Uniti. Infatti il dopoguerra fu caratterizzato da crisi istituzionali e crisi economiche che colpirono indistintamente sia i paesi vinti che quelli vincitori.

L’indebolimento europeo provocò la nascita dei primi movimenti indipendentisti nelle colonie e le prime forme di autogoverno.

Le trattative di pace a Versailles

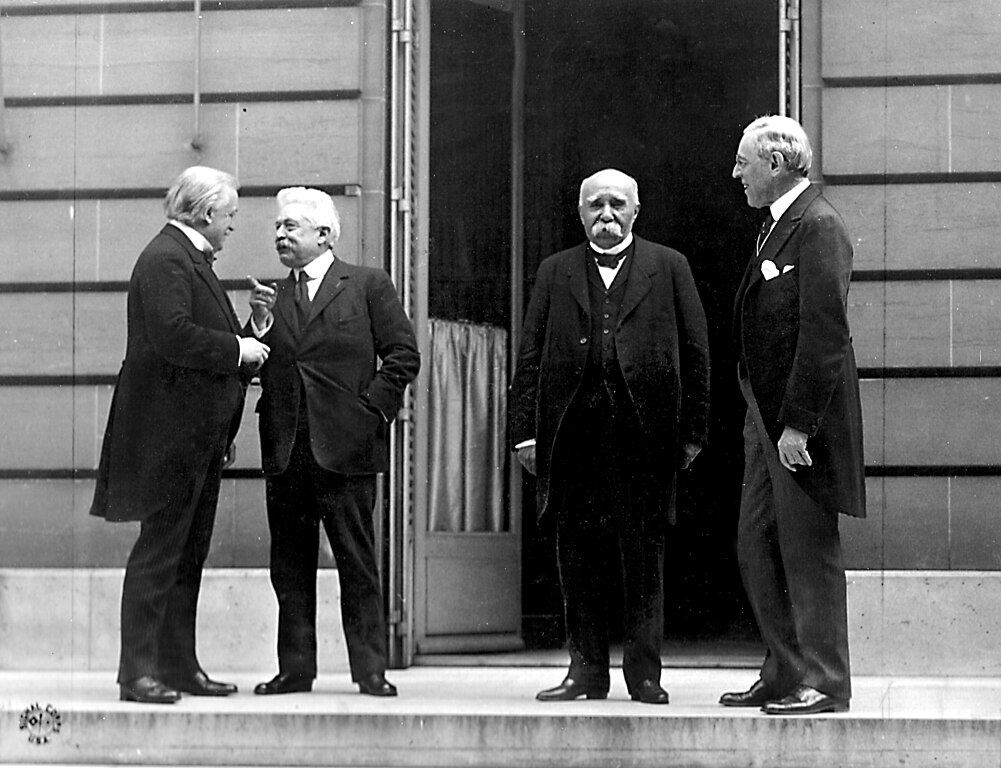

I quattro grandi alla Conferenza di pace di Parigi (da sinistra a destra: Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson)

Nel gennaio 1919 i delegati delle 27 nazioni vincitrici si riunirono nella Sala degli Specchi del castello di Versailles riuniti per la conferenza di pace alla quale non erano presenti invece i rappresentanti dei paesi sconfitti.

Clemenceau fu nominato alla presidenza e le trattative furono svolte dal Consiglio supremo dei “dieci” e poi dei “quattro grandi” (Wilson, Lloyd George, Clemenceau, Orlando).

Nell’agosto del 1920 si conclusero i lavori e si stipularono cinque trattati di pace uno per ciascun paese sconfitto. Ogni trattato prese il nome della località in cui venne firmato: Versailles (Germania), Saint-Germain (Austria), Trianon (Ungheria), Neuilly (Bulgaria), Sèvres (Turchia). Il trattato più importante fu quello firmato a Versailles composto da 440 articoli suddivisi in 15 parti. Si decise la nascita della Società delle Nazioni (SdN), fondata su precise convenzioni che avrebbero garantito l’indipendenza politica ai piccoli come ai grandi stati.

La Germania, costretta a dichiararsi unica responsabile della guerra, subì pesanti mutilazioni, tanto che il suo territorio venne ridotto del 13%: l’Alsazia e la Lorena furono restituite alla Francia, lo Schleswig settentrionale alla Danimarca, i distretti di Eupen e di Malmédy al Belgio, e i nuovi stati di Polonia e Cecoslovacchia ricevettero intere regioni. Le zone di Danzica, del Memel e della Saar furono sottoposte al controllo della SdN.

L’esercito tedesco fu limitato a 100.000 unità senza la possibilità di usare le forze aeree e l’artiglieria pesante. Inoltre la Germania dovette impegnarsi al risarcimento dei danni causati dal conflitto, clausola questa che mise in ginocchio la sua economia per anni. La Francia per assicurarsi il risarcimento occupò il bacino della Ruhr.

Il “wilsonismo” e la nascita della Società delle Nazioni

Il Presidente Wilson davanti al Congresso, mentre annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con la Germania. 3 febbraio 1917

I 14 punti di Wilson costituivano il programma che il presidente americano aveva stilato per mantenere una pace duratura tra i paesi europei.

Nei 14 punti si definivano questioni di assetto territoriale e coloniale basandosi sul principio dell’autodeterminazione dei popoli; si denunziava la diplomazia segreta, si accettava l’impegno della libertà di navigazione, la riduzione degli armamenti e la rimozione delle barriere commerciali. Inoltre il quattordicesimo punto stabiliva la nascita della SdN che potesse intervenire a dirimere le controversie e a garantire l’indipendenza territoriale degli stati membri. I 14 punti furono enunciati in un discorso al Congresso l’8 gennaio 1918 mentre la guerra era ancora in corso, e intendevano mostrare la nobiltà della causa per la quale gli Alleati stavano combattendo. Questo programma si scontrò poi con la volontà dei governi dell’Intesa di imporre una pace punitiva alla Germania e fu così che i 14 punti furono accolti solo parzialmente nel trattato di Versailles.

La sessione di apertura della Lega delle Nazioni a Ginevra, 1920

La SdN fu fondata a Parigi il 24 aprile 1919 ispirandosi ai 14 punti di Wilson e aveva come scopo la sicurezza collettiva, l’arbitrato internazionale, il disarmo che doveva essere ottenuto con la ‘forza morale’ (poiché la SdN non aveva forze militari proprie) e attraverso pressioni economiche e finanziarie. Era composta da un’Assemblea generale e un Consiglio: la prima formata dai rappresentanti di tutti gli stati membri e il secondo da cinque delegati permanenti (USA, Inghilterra, Francia, Italia, Giappone) e da altri eletti a cadenza triennale; il Consiglio eleggeva un Segretariato permanente. La sede di tutti gli organismi della SdN era Ginevra, eccettuata la corte di giustizia che fu collocata all’Aja.

Nonostante il presidente americano Wilson fosse stato il primo sostenitore della costituzione della Società, il Senato americano non ratificò l’adesione paralizzandone subito l’attività.

I limiti stavano di fatto anche nell’assenza di una forza militare, nel ristretto potere decisionale del Consiglio, nell’assenza dei paesi sconfitti.

La SdN fu sì in grado di intervenire nella soluzione delle dispute tra URSS e Polonia nel 1921 e tra Italia e Grecia nel 1923 ma non poté impedire i conflitti che nacquero durante gli anni Trenta e finì per divenire un organo del tutto inutile.

Fenomeni rivoluzionari

Litografia dell'artista C. da Silva che illustra gli eventi della rivoluzione portoghese del 3 ottobre 1910, con la proclamazione della prima repubblica portoghese

Durante gli anni Dieci numerosi furono i fenomeni rivoluzionari che esplosero sia in Europa che nel Nuovo Continente: la diversa genesi, i percorsi e gli esiti eterogenei non devono comunque adombrare una medesima radice comune ai fenomeni messicani, russi, tedeschi e ungheresi, vale a dire la rivendicazione di un maggior peso sociale ed economico, unita alla pretesa di protagonismo politico, avanzate da parte dei lavoratori e dei loro movimenti e partiti.

Manifesto di propaganda bolscevica polacca

In Europa in particolare l’influsso della Rivoluzione bolscevica agì da propellente esplosivo in quei contesti, come quello ungherese e tedesco dove la sconfitta in guerra aveva generato uno spazio vuoto politico ed istituzionale che quei partiti e movimenti cercarono per la prima volta di “ricostruire” secondo il proprio modello. Differenti furono comunque i contesti, le situazioni e le problematiche, così come cruciale fu in Europa il peso assunto nelle vicende interne ai vari paesi dalle conseguenze della Grande Guerra.

Gennaio 1919: nasce la repubblica di Weimar

La proclamazione di Philipp Scheidemann, membro del Partito social-democratico (oggi SPD), della formazione della Repubblica di Weimar dal palazzo del Reichstag

La smilitarizzazione e il pagamento delle riparazioni che dopo la prima guerra mondiale misero in ginocchio la Germania, dettero luogo a un periodo di forti tensioni sociali. Da un lato i nazionalisti si rifacevano al grande passato imperiale, dall’altro si costituiva un movimento formato dai gruppi più radicali del movimento operaio che si unirono nei Consigli degli operai e dei soldati. Il governo era allora costituito da una maggioranza della SPD. I Consigli dettero luogo a Berlino, il 5-6 gennaio 1919, a un’insurrezione nata dall’estromissione di un esponente della sinistra, allora capo della polizia della capitale. La rivolta era guidata dalla Lega di Spartaco (nucleo originario del Partito comunista tedesco), e assunse immediatamente caratteri di scontro armato.

L’insurrezione viene sedata nel sangue dal Commissario alla difesa Gustav Noske. Questi, incaricato dal governo socialdemocratico della repressione, fece uso dei reduci di orientamento conservatore e nazionalista riuniti in squadre volontarie dette Freikorps. Il movimento spartachista venne liquidato: Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, che ne erano i leader, furono arrestati e poi uccisi dai “corpi franchi”.

Nello stesso mese le elezioni sanciscono la nascita di un governo formato da un’alleanza tra SPD, il centro cattolico e i democratico-liberali: Friedrich Ebert viene eletto presidente della Repubblica e viene varata (agosto 1919) la costituzione repubblicana.

Nasce così, prendendo il nome dalla città in cui si riunì l’assemblea costituente, la Repubblica di Weimar fondata su una carta costituzionale molto avanzata e con netto carattere democratico. In questa si sanciva il suffragio universale maschile e femminile, l’elezione diretta del presidente della Repubblica e la subordinazione del governo al parlamento. Tutto ciò racchiuso in una cornice federale.

La rivoluzione messicana:da Madero a Carranza

Francisco Madero arringa la folla dal retro del vagone di un treno

Francisco Madero, ricco borghese del nord del Messico, nel 1908 fondò un partito che si basava, come egli aveva scritto nel suo libro La sucecìon presidencial del 1910, sull’esigenza di un suffragio effettivo e non di una rielezione del presidente in carica da trentatré anni, Porfirio Diaz.

Quest’ultimo per scongiurare ogni tentativo di destituzione fece arrestare Madero e mise al bando i partiti dell’opposizione preparandosi ad essere eletto per la nona volta.

Fu dal Texas, dove si era rifugiato, che Madero elaborò il programma di San Luis Potosì. Si trattava di un programma di rivoluzione armata il cui obiettivo era la restituzione agli indios di quelle terre che erano state sottratte loro dai grandi proprietari terrieri.

Emiliano Zapata, rivoluzionario che sosteneva le rivendicazioni contadine, sostenne, anche se con un’impostazione strategica e sociale differente, l’idea di Madero e in tempi brevi portò la rivoluzione a Città del Messico mentre Madero stentava ad avviarla.

Il generale Pancho Villa col suo stato maggiore

Nel maggio del 1911 il presidente Diaz dette le dimissioni e nelle elezioni immediatamente successive venne eletto Madero. Egli formulò però un programma agricolo moderato che deluse i contadini e che spinse Zapata a organizzare una rivolta contadina contro Madero. Approfittando dei contrasti all’interno del fronte rivoluzionario, le forze conservatrici si fecero avanti e sedando tutte le ribellioni, tranne quella di Zapata, appoggiati dagli USA dettero avvio alla controrivoluzione. Madero fu assassinato e il potere presidenziale fu preso da un suo stretto collaboratore, Huerta. Poco più di un anno dopo gli eserciti rivoluzionari costrinsero Huerta alle dimissioni occupando la città di Veracruz. I rivoluzionari erano allora divisi in tre gruppi con a capo rispettivamente Zapata, Villa e Carranza; sarà quest’ultimo a divenire presidente alla caduta di Huerta mettendo in piedi un governo riconosciuto dagli USA. Villa e Zapata continuarono la lotta rivoluzionaria e finirono entrambi uccisi per mano di ufficiali di Carranza.

La rivoluzione ungherese

Bela Kun arringa una folla: sarà capo della fragile Repubblica Sovietica Ungherese dal marzo 1919 ad aprile dello stesso anno

Dopo la definitiva caduta dell’Impero austro-ungarico seguita alla sconfitta subita nel conflitto mondiale, per l’Ungheria ebbe inizio un intenso periodo di rivolgimenti politici e sociali. Infatti il 17 novembre 1918 era stata proclamata la repubblica, presieduta da Kàrolyi; la cattiva riuscita delle trattative per l’armistizio gli attirò tuttavia una vasta ondata di scontento popolare. Molte fabbriche vennero occupate, nacquero, come già era accaduto in Russia e si stava verificando in Italia e Germania, consigli di operai e soldati: il governo di coalizione tra socialdemocratici e le “forze borghesi” cadde per l’incapacità di far fronte alle richieste dei lavoratori e alle minacce di aggressione militare di cechi e romeni. Nacque così, nel marzo 1919, l’unico governo europeo, oltre a quello bolscevico, a guida comunista: lo presiedeva Béla Kun, che condusse una violenta repressione sugli esponenti delle forze politiche aristocratiche e borghesi. Ma nel conflitto con cechi e romeni, intervennero le forze alleate, preoccupate per gli sviluppi in senso sovietico e, di fronte all’ultimatum francese, il governo cadde e Béla Kun fuggì in Austria. Si scatenò anche in Ungheria il “terrore bianco”, che condusse, nelle elezioni del 1920, alla vittoria dei conservatori: fu abolita la repubblica, reintrodotta la monarchia ed eletto reggente l’ammiraglio Miklòs Horthy, esponente della destra militare.

Russia 1917: la rivoluzione “borghese”

Truppe bolsceviche marciano in Piazza Rossa, 1917

In Russia le ripercussioni dello sforzo bellico presero la forma di un’acuta crisi economica e sociale. Il sistema produttivo si rivelò in larga misura inadeguato a sostenere l’impegno di una guerra dalle dimensioni di massa e caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico degli armamenti impiegati: l’insufficienza di armi ed equipaggiamenti fu infatti una delle cause delle ingenti perdite umane. Furono le classi popolari a sostenere il peso dell’inflazione e del crescente debito pubblico. Di fronte alla prospettiva di una radicalizzazione del latente conflitto sociale, una coalizione di matrice riformista di aristocratici e borghesi richiese l’istituzione di una monarchia a carattere costituzionale, che tuttavia venne preceduta dagli eventi. Il 23 febbraio 1917 Pietrogrado, sull’onda di scioperi chiaramente antizaristi, vide la nascita di un Soviet nel quale sedevano rappresentanti dei soldati (che si erano rifiutati di intervenire contro gli scioperanti) e dei lavoratori. A fronte dell’abdicazione dello zar, la coalizione borghese non disponeva tuttavia di un solido radicamento popolare e la sua debolezza sarebbe ben presto venuta a galla. Le forze socialiste intanto temporeggiavano, e vari governi provvisori si succedettero senza esercitare alcuna sostanziale egemonia politica. La rottura tra socialisti e borghesi portò al governo il socialrivoluzionario Kerenskji. La reiterata titubanza nell’affrontare i gravi problemi del paese spingeva comunque i Soviet di Mosca e Pietrogrado verso i bolscevichi.

L’insurrezione bolscevica

Assemblea bolscevica a Pietrogrado

Rispetto all’incerta strategia dei governi provvisori, il programma che Lenin aveva proposto nelle sue Tesi d’aprile sembrava, pur nella sua radicalità venire incontro ai bisogni popolari: l’opposizione alla “guerra imperialista” veniva incontro ai soldati oramai esausti, mentre i progetti di riforma agraria osteggiati dal “governo borghese” suscitavano il consenso delle masse contadine. Sembrava maturo il tempo per la presa del potere da parte dei Soviet. In effetti negli organi di Pietrogrado e Mosca le elezioni di settembre segnarono una schiacciante vittoria bolscevica, mentre anche menscevichi e socialrivoluzionari erano vieppiù critici verso il governo. Dopo che la linea insurrezionale, sostenuta da Lenin e da Trotzkij, prevalse nel Comitato Centrale bolscevico, seguita dalla nascita di un comitato militare rivoluzionario, il 24 e 25 ottobre la capitale venne conquistata, causando la fuga di Kerenskij. Durante il Congresso panrusso dei Soviet del 25 la maggioranza dei socialrivoluzionari e dei menscevichi abbandonò tuttavia la seduta, protestando contro il colpo di mano, che comunque sfociò nell’elezione, il giorno successivo, del Consiglio dei Commissari del Popolo, primo governo rivoluzionario, con al vertice Lenin. Le elezioni per l’Assemblea costituente risultarono favorevoli ai socialrivoluzionari, mentre i bolscevichi rimanevano ancorati soprattutto al voto operaio. L’Assemblea, postasi così in contrasto con il governo, venne sciolta di forza: era la sanzione della definitiva rottura tra i bolscevichi e le altre forze socialiste.

La presa del Palazzo d’Inverno

La camera della Gran duchessa Tatiana (figlia dello zar), dopo la conquista del Palazzo d'Inverno da parte di rivoluzionari

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1917 le truppe rivoluzionarie bolsceviche occuparono i punti cruciali della città, e si schierarono dinanzi al Palazzo d’Inverno, sede del governo. Il presidente Kerenskij, che aveva ordinato all’incrociatore Aurora, ancorato sulla Neva, di dirigersi in alto mare, si trovò dinanzi ad un ammutinamento in favore degli insorti. Kerenskij, capita l’entità del pericolo, si dette alla fuga. Solo 1000 uomini, tra allievi ufficiali e cosacchi restarono a presidiare il Palazzo: si trovavano di fronte 40.000 uomini. Quando alle nove di sera del 26 cadde nel vuoto l’ultimatum per la resa lanciato dai bolscevichi ai ministri, il Palazzo venne cannoneggiato dalla fortezza Pietro e Paolo.

L'incrociatore russo Aurora che alle 9:40 del 25 ottobre 1917, con un colpo a salve, segnò l'inizio dell'assalto al Palazzo d'Inverno; oggi nave museo, è anche una delle poche navi sopravvissute alla disastrosa battaglia di Tsushima nella guerra russo-giapponese del 1905

Anche se due soli colpi andarono a segno, un gruppo di insorti bolscevichi riuscì ad impadronirsi della sede governativa e a disarmare i resistenti, penetrando da un’ala del palazzo rimasta al buio. Dopo che alle 10 di sera si era aperto il Congresso panrusso dei Soviet, alle due della notte vennero fatti prigionieri i ministri del governo caduto. I difensori del Palazzo, dietro giuramento di fedeltà al nuovo governo dei Soviet, vennero liberati e alle 2.30 della notte Kamenev, presidente del Congresso, annunciò finalmente la caduta del Palazzo e del governo. Tre ore dopo il potere passò ufficialmente ai Soviet.

La guerra civile

Lo ex-zar Nicola II con il figlio Aleksej in prigionia a Tobol'sk