Gli Anni Ottanta

1980-89

Cronologia

1980

- 24 marzo: assassinio in Salvador dell’arcivescovo Romero. Nel corso dei funerali reparti militari sparano sulla folla compiendo una strage.

- Aprile: fallisce il tentativo di liberare, con un’azione di forza, gli ostaggi americani tenuti prigionieri a Teheran. Grave insuccesso per Carter.

- Maggio: Sacharov viene condannato al confino per aver protestato contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan.

- 4 maggio: muore il maresciallo Tito.

- Le Olimpiadi di Mosca vengono boicottate dagli USA per protesta contro l’invasione dell’Afghanistan.

- 22 settembre: a Danzica viene fondato il libero sindacato Solidarnosc.

- Settembre: dopo ripetuti scontri di confine, ha inizio la guerra tra Iran e Iraq.

- Novembre: il repubblicano Ronald Reagan viene eletto presidente degli Stati Uniti.

- Nello Zimbabwe (ex Rodesia) la minoranza bianca lascia il potere alla maggioranza nera.

- Accordo tra la IBM e la Microsoft di Bill Gates per prendere in licenza e installare sui computer il sistema operativo Ms-Dos.

- Esce Il nome della rosa di Umberto Eco.

- Esce L’ultimo metrò di François Truffaut con Catherine Deneuve e Gerard Depardieu.

- Esce Atlantic city di Louis Malle.

- Esce Mon oncle d’Amèrique di Alain Resnais.

- Il prodotto nazionale lordo per abitante dell’Africa è di 280 dollari (in dollari del 1960) contro i 2.670 dollari dei paesi dell’Europa occidentale e i 4.290 dollari dell’America del Nord.

- Inizia a Londra il movimento dark. Impera il colore nero e la musica che si ispira alla

- tradizione gotica.

1981

- Gennaio: vengono liberati gli ostaggi dell’ambasciata statunitense di Teheran.

- Febbraio: il generale Jaruzelski viene eletto primo segretario del Partito operaio polacco nonché primo ministro.

- 13 dicembre: Jaruzelski proclama lo stato d’assedio. Lech Walesa e altri esponenti di Solidarnosc vengono arrestati.

- Il presidente statunitense Reagan vara un nuovo indirizzo di politica estera, la “nuova guerra fredda”.

- Gli astronauti John Young e Crippen guidano la prima missione della navetta Space Shuttle Columbia (STS-1). La missione dura due giorni, sei ore e ventuno minuti.

- La IBM comincia a produrre personal computer che adottano il sistema MsDos.

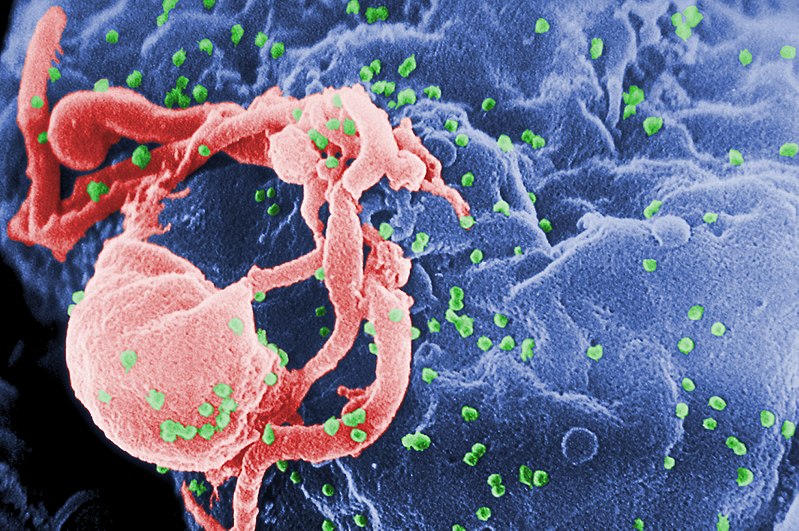

- Il dottor Michael Gottlieb riferisce al Center of Disease Control di Los Angeles di cinque casi di morte di omosessuali per una rara polmonite. Si tratta dei primi casi accertati di Aids (Acquired Immuno Deficency Syndrome).

- Elias Canetti riceve il premio Nobel per la letteratura.

- Esce Cronaca di una morte annunciata di Gabriel Garcia Marquez.

- Esce nelle sale Anni di piombo di Margarethe Von Trotta, un film che affronta il complesso tema del terrorismo.

- Ece Fitzcarraldo di Werner Herzog, con Klaus Kinsky.

- Esce La signora della porta accanto di François Truffaut.

- Esce Ti ricordi di Dolly Bell, primo film del regista jugoslavo Emir Kusturica.

- Esce Mephisto di Szabo.

- 13 marzo: il turco Mehemet Alì Agca spara in piazza San Pietro al pontefice Giovanni Paolo II.

- 29 luglio: nella cattedrale di Saint Paul a Londra si celebra il matrimonio tra Carlo, principe di Galles ed erede al trono inglese, e Diana Spencer. L’evento è seguito da oltre un miliardo di persone in diretta televisiva.

- Esce nelle sale cinematografiche il primo film new wave, Polyester, di John Waters.

- In tutta l’Inghilterra vedono la luce gruppi musicali (Spandau Ballet, Duran Duran, Depeche Mode) che suonano un tipo di pop elettronico sofisticato dal ritmo ballabile, che diviene la colonna sonora della moda new-romantic.

- A Brighton, come diciassette anni prima, scoppiano incidenti tra mods e polizia.

- Complice anche un certa tendenza unisex, esplode la moda dell’abbigliamento sportivo, un settore nel quale, più che in altri, il “marchio” diviene uno status symbol.

1982

- Aprile: l’esercito argentino occupa l’arcipelago britannico delle Falkland.

- Maggio: la Gran Bretagna invia una spedizione militare nelle Falkland.

- Maggio: iniziano a Ginevra i negoziati per la riduzione e il controllo dei missili strategici (START, Strategic Arms Reduction Talks).

- Giugno: Israele invade il Libano meridionale e occupa la zona est di Beirut. Si ritirerà in settembre.

- Giugno: l’Inghilterra vince rapidamente il conflitto per il possesso delle isole Falkland, provocando la crisi della dittatura militare in Argentina.

- 22 agosto: le truppe palestinesi lasciano la capitale del Libano, Beirut, sotto la protezione di una forza multinazionale di pace.

- Ottobre: scoperto alla periferia di Buenos Aires un cimitero dove sono sepolti i corpi di migliaia di desaparecidos, oppositori politici della dittatura militare.

- 10 novembre: muore il leader sovietico Leonid Breznev.

- 12 novembre: viene eletto segretario del Partito comunista sovietico Jurij Andropov.

- 12 dicembre: Jaruzelski dichiara la fine dello stato d’emergenza in Polonia.

- Governo democratico in Bolivia presieduto da Suazo.

- William Gibson conia il termine cyberspace.

- La Sony e la Philips introducono sul mercato i CD, supporti molto più resistenti di quelli in vinile o magnetici.

- Gabriel Garcìa Marquez riceve il premio Nobel per la letteratura.

- Esce Blade runner di Ridley Scott con Harrison Ford.

- Esce Gandhi di Richard Attenborough con Ben Kingsley.

- Lo Stato delle cose di Wim Wenders riceve il Leone d’oro al festival di Venezia.

- Esce Identificazione di una donna di Michelangelo Antonioni.

- Esce Il bel matrimonio di Erich Rohmer.

- Esce Veronica Voss di Rainer Werner Fassbinder.

- Diritto di voto in Norvegia, alle elezioni comunali e provinciali, a tutti gli stranieri residenti da almeno tre anni nel paese.

- Crisi messicana: l’ingente fuga di capitali verso gli Stati Uniti e il grande debito estero del paese portano il Messico sull’orlo della bancarotta, con effetti potenzialmente destabilizzanti per l’economia americana e mondiale.

- Le statistiche segnalano la diffusione della marijuana negli USA presso circa venti milioni di consumatori abituali, e stimano la presenza di circa quattro milioni di eroinomani e morfinomani.

- Grace Kelly, principessa di Monaco, muore in un incidente d’auto.

- Nascono i Cure che divengono uno dei gruppi guida della moda dark.

- Grande successo riscuote “Stykes”, il nuovo inserto di moda del “New York Times”.

- Mondiali di calcio in Spagna: l’Italia conquista per la terza volta la Coppa del mondo battendo in finale la Germania Occidentale per 3 a 1.

1983

- Marzo: in Germania Federale i cristiano-democratici vincono le elezioni: Helmut Kohl diventa il nuovo cancelliere.

- Luglio: il segretario socialista Craxi è il nuovo presidente del Consiglio italiano.

- La Apple introduce sul mercato il computer Macintosh, che ottiene un vasto successo per le sue caratteristiche innovative e la sua facilità d’uso.

- Viene isolato per la prima volta il virus dell’Aids, l’Hiv.

- Iniziano le pubblicazioni annuali, a cura del World Watch Institute, dei rapporti annuali The state of the World, alla cui redazione partecipano varie organizzazioni ambientaliste.

- Toni Morrison riceve il premio Nobel per la letteratura.

- Esce Il grande freddo di Lawrence Kasdan, con Tom Berenger, Glenn Close, Jeff Goldblum, Kevin Kline, William Hurt: una riflessione sulla generazione della contestazione.

- Esce Scarface di Brian De Palma.

- Esce Zelig, di Woody Allen.

- Esce E la nave va di Federico Fellini.

- Esce L’argent di Robert Bresson.

- Esce Prènom Carmen di Jean-Luc Godard.

- Al festival del cinema di Montreal viene presentata la pellicola Liquid sky del regista russo Slava Tsukerman, che diviene un vero e proprio cult-movie per i new waver.

- Paul Weller fonda gli Style Council e assurge al ruolo indiscusso di portavoce della gioventù mod.

- Il film War games (Giochi di guerra), con Matthew Broderick, annuncia la moda degli hackers.

- A causa del “riflusso” e del revival degli anni ‘50, due colossi del jeans, Blue Bell e Levi Strauss, devono chiudere diciassette fabbriche e licenziare decine di migliaia di dipendenti negli USA.

- Primo network americano per i telefoni cellulari.

- 25 ottobre: invasione statunitense dell’isola di Grenada, dove è al potere un governo d’ispirazione marxista.

- Novembre-dicembre: viene avviata l’installazione dei Pershing 2 e dei Cruise nelle basi militari americane situate in Germania Occidentale, Gran Bretagna e Italia. Per protesta contro l’azione americana, l’URSS abbandona i negoziati Start e INF (Intermediate Nuclear Forces).

1984

- Ronald Reagan viene rieletto presidente degli Stati Uniti.

- 9 febbraio: muore Andropov.

- Marzo: l’ONU accusa l’Iraq di utilizzare armi chimiche nella guerra con l’Iran.

- Aprile: a causa della guerra Iran-Iraq, si verificano attacchi alle petroliere che transitano nel Golfo Persico.

- 1 maggio: Solidarnosc sfida il governo polacco organizzando manifestazioni senza il permesso.

- 8 maggio: l’URSS annuncia che non parteciperà ai giochi olimpici di Los Angeles.

- Luglio: le Olimpiadi di Los Angeles sono boicottate dall’URSS e da altri paesi socialisti.

- In Israele dopo le elezioni si costituisce un governo di unità nazionale guidato dal laburista Shimon Peres.

- Cina e Gran Bretagna siglano un accordo con cui quest’ultima si impegna a restituire il territorio di Hong Kong entro il 1997.

- Kenzaburo Oe (Giappone) riceve il premio Nobel per la letteratura.

- Esce L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera.

- Esce Heimat di Edgar Reitz.

- Il film Je vous salue, Marie di Jean-Luc Godard scatena polemiche per le immagini senza veli dell’attrice che interpreta una Madonna contemporanea.

- Paris, Texas di Wim Wenders vince la Palma d’oro al festival di Cannes.

- Esce La leggenda della fortezza di Suram di Paradzanov.

- Esce Una domenica in campagna di Bernard Tavernier.

- Trionfa lo stile anni ‘60, e riesplodono l’optical di quegli anni e la minigonna a oltranza.

- La squadra di calcio del Napoli sborsa oltre quindici miliardi per l’acquisto dell’asso argentino Maradona.

- Olimpiadi di Los Angeles: trionfo dell’atleta statunitense Carl Lewis che eguaglia il record di Jesse Owens (stabilito alle Olimpiadi di Berlino del 1936) vincendo quattro medaglie d’oro (salto in alto, 100m, 200m e staffetta 4x100m).

1985

- 11 marzo: Michail Gorbaciov viene eletto segretario del Partito comunista sovietico.

- 14 marzo: accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone tra i paesi dell’Unione Europea. Accordi poi più volte modificati.

- Aprile: Gorbaciov inaugura la politica della perestroika.

- 29 maggio. Bruxelles: nello stadio Heysel, prima della finale della Coppa dei campioni di calcio, trentanove spettatori rimangono uccisi in seguito agli incidenti provocati dai tifosi della squadra inglese del Liverpool.

- 13 luglio: in seguito alla mobilitazione in favore delle popolazioni etiopiche colpite dalla carestia, si svolge a Wembley in Inghilterra il Live Aid. Al concerto partecipano molte delle principali star della musica tra le quali: David Bowie, Bob Dylan, Mick Jagger, Paul McCartney, Elton John, Madonna, Tina Turner, U2.

- Pol Pot lascia (ufficialmente) la guida dei khmer rossi, che combattono contro il governo filovietnamita.

- Brasile: Sarney, dopo la breve presidenza Neves, è il primo presidente della Repubblica dopo vent’anni di dittatura militare. Anche in Uruguay si ritorna alla democrazia.

- Stato d’assedio in Sudafrica, in seguito all’intervento della polizia contro una manifestazione di protesta (trecento morti).

- Sanzioni internazionali contro il Sudafrica.

- Jaruzelski diventa capo del governo polacco.

- 19 novembre: a Ginevra si tiene il primo vertice tra Reagan e Gorbaciov; riprende il dialogo tra USA e URSS per il disarmo.

- La Sony costruisce una radio grande come una carta di credito.

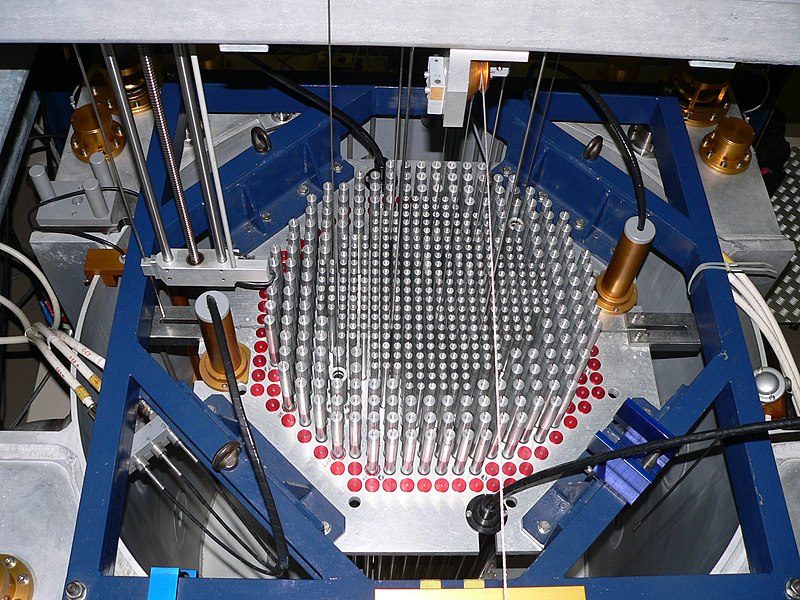

- Viene perfezionata la tecnica della risonanza magnetica nucleare. Ancora più sicura per il paziente rispetto alla TAC, utilizza gli ultrasuoni che poi il computer trasforma in immagini.

- Iniziano i primi trattamenti sperimentali con l’Azt per la cura dell’Aids.

- Il filosofo italiano Gianni Vattimo scrive La fine della modernità.

- Papà è in viaggio d’affari di Emir Kusturica vince la Palma d’oro al festival di Cannes.

- Ingmar Bergman realizza Fanny e Alexander.

- Esce La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani.

- Esce La messa è finita di Nanni Moretti.

- Diritto di voto in Olanda alle elezioni comunali a tutti gli stranieri residenti da almeno cinque anni nel paese.

- La speranza di vita alla nascita è di 53 anni in Congo, di 59 anni in India a fronte dei 75 anni della Francia o dei 74 dell’Inghilterra.

- Prima edizione a Parigi degli Oscar della moda.

- Debuttano con successo gli stilisti italiani Dolce e Gabbana.

1986

- 13 aprile: Giovanni Paolo II visita la sinagoga di Roma.

- 15 aprile: aerei statunitensi bombardano Tripoli e Bengasi, in Libia, provocando settanta morti.

- giugno: l’articolo Germania: un passato che non passa di Ernst Nolte, pubblicato sul quotidiano “Frankfurter Allgemainer”, avvia il dibattito sul nazismo, i crimini di genocidio, il revisionismo storico.

- Mondiali di calcio in Messico: vittoria dell’Argentina. Esplode il talento di Diego Armando Maradona.

- 27 ottobre: ad Assisi si incontrano i capi delle religioni di tutto il mondo per una giornata comune di preghiera.

- L’URSS ritira un contingente simbolico di ottomila uomini, sugli oltre centomila inviati in Afghanistan.

- Novembre: le autorità iraniane rivelano l’acquisto di armi dagli Stati Uniti, nonostante l’embargo che questi hanno posto. Negli USA scoppia lo scandalo “Irangate”.

- La leader democratica Cory Aquino diventa presidente delle Filippine.

- Accordo di Reykjavik fra Gorbaciov e Reagan sul dimezzamento delle armi strategiche offensive.

- Il XXVII congresso del PCUS approva la linea riformista di Gorbaciov.

- Riabilitazione del dissidente sovietico Andrej Sacharov, il quale viene richiamato dal confino di Gorkij.

- La sonda statunitense Voyager 2 sorvola Urano, dopo aver sorvolato Giove (1979) e Saturno (1981).

- A seguito di un’esplosione nella centrale nucleare di Chernobyl, presso Kiev, in Ucraina, si ha una fuoriuscita di materiale radioattivo, le cui componenti volatili, trascinate dalle correnti atmosferiche in quota, raggiungono la penisola scandinava, la Polonia, l’Austria, l’Italia e la Francia.

- Esce Ginger e Fred di Federico Fellini.

- Esce Il raggio verde di Erich Rohmer.

- Esce Round Midnight di Bernard Tavernier.

- Esce La legge del desiderio di Pedro Almodovar.

- Esce Senza tetto né legge di Varda.

- “Uruguay round”: nuovi accordi tra i paesi aderenti al GATT

- Alcuni grandi marchi, come Benetton, Lovable e Cfm entrano in Borsa.

- Grazie all’apparizione del suo nome su di una maglietta indossata da Sylvester Stallone in Rocky IV, scoppia il fenomeno Hugo Boss.

1987

- Gennaio: Gorbaciov annuncia al Comitato centrale del PCUS un rinnovamento dei rapporti con i mass media (glasnost).

- Vengono introdotti in Unione Sovietica elementi di libero mercato.

- Inizio dell’Intifada, la rivolta palestinese nei territori occupati da Israele.

- Gli Stati Uniti intervengono nel Golfo Persico per proteggere le petroliere del Kuwait.

- Febbraio: i paesi più industrializzati stipulano un accordo per la stabilizzazione del dollaro (“accordo del Louvre”).

- Aprile: inizia la “guerra commerciale” tra USA e Giappone, con le sanzioni americane per il

- mancato rispetto degli accordi sul commercio dei prodotti elettronici.

- Aprile-maggio: inizia la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il Giappone.

- 7 agosto: piano di pace regionale firmato dai cinque presidenti degli Stati centroamericani.

- Ottobre: La borsa di Wall Street subisce un crollo (il “lunedi nero”).

- 8 dicembre: Stati Uniti e URSS firmano l’accordo per la progressiva eliminazione degli “euromissili”.

- Inizia il ritiro delle forze vietnamite dalla Cambogia.

- Il poeta dissidente russo Brodskij riceve il premio Nobel per la letteratura.

- Esce Full Metal Jacket il nuovo capolavoro di Stanley Kubrick.

- L’ultimo imperatore del regista italiano Bernardo Bertolucci vince tutti i principali premi Oscar.

- Esce Oci ciornie di Nikita Michalkov.

- Esce Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders.

- Esce Arrivederci ragazzi di Louis Malle.

- Il buco nella bilancia dei pagamenti statunitense raggiunge i centosessanta miliardi di dollari.

- Il surplus commerciale del Giappone raggiunge gli ottantasette miliardi di dollari.

- Gli anni ‘60 vengono “elasticizzati” grazie a un nuovo tessuto, lo stretch (una combinazione di lycra, cotone e lana), che consente di realizzare abiti capaci di aderire perfettamente al corpo.

- Il pugile americano Mike Tyson conquista il titolo mondiale dei massimi (WBA), diventando il più giovane campione della storia della boxe in questa categoria (venti anni).

1988

- 14 aprile: viene firmato a Ginevra il trattato che prevede il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan entro il 15 febbraio 1989 e il rientro dei profughi.

- Giugno: vertice tra Reagan e Gorbaciov a Mosca.

- 18 luglio: Khomeini accetta la risoluzione dell’ONU del 20 luglio 1987, ponendo fine alla guerra con l’Iraq.

- Agosto: la polizia reprime con la forza gli scioperi a Danzica, Stettino e in Alta Slesia.

- 30 settembre: esce la lettera apostolica Mulieris dignitatem, la prima dedicata alle donne.

- Novembre: il repubblicano George Bush viene eletto presidente degli Stati Uniti.

- Cile: dopo quindici anni di dittatura, il generale Pinochet, attraverso un referendum popolare, viene deposto dalla carica di presidente della Repubblica.

- Ampia offensiva militare sandinista in Nicaragua contro la guerriglia contras.

- Rain man di Barry Levinson con Dustin Hoffman e Tom Cruise, che affronta il tema dei portatori di handicap, riceve il premio Oscar.

- Esce Un affare di donne di Claude Chabrol.

- Esce La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi.

- Risulta che ben quindici nazioni hanno un debito verso l’estero superiore al prodotto interno lordo.

- Il reddito pro capite del Giappone supera quello statunitense.

- Convenzione ONU “contro il traffico illecito di narcotici e sostanze psicotrope”. Viene promosso un progetto di proibizione internazionale delle sostanze stupefacenti, che prevede l’emanazione nei vari paesi di leggi proibizioniste.

- Olimpiadi di Seoul (Sud Corea). Lo sprinter canadese Ben Johnson, vincitore della gara dei cento metri (con il nuovo record mondiale), viene trovato positivo al test anti-doping e squalificato.

- Alle Olimpiadi invernali di Calgary si mette in luce Alberto Tomba.

- Senna è campione del mondo di Formula Uno. Il successo si ripeterà nel 1990 e nel 1991.

1989

- Marzo: Eltsin viene eletto presidente della Repubblica federativa russa.

- Aprile-maggio: inizia il ritiro delle truppe sovietiche dalla Repubblica Democratica Tedesca, dalla Cecoslovacchia e dall’Ungheria.

- Primavera: manifestazioni degli studenti a Pechino nella piazza Tien’anmen.

- 3 e 4 giugno: gli studenti riuniti in piazza Tien’anmen vengono massacrati dall’esercito cinese.

- L’ayatollah Khomeini chiede “giustizia” contro lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie per il libro I versetti satanici, colpevole di “blasfemia”. Viene promessa una ricompensa di tre milioni di dollari per chi punirà lo scrittore.

- Giugno: muore Khomeini. La guida del paese viene assunta da Ali Khamenei.

- Giugno: per la prima volta in Polonia vengono indette libere elezioni: vince Solidarnosc e nasce il primo governo non comunista sotto la guida di Mazowiecki.

- 24 giugno: Jiang Zemin diventa segretario generale del Partito comunista cinese.

- Agosto: raduno neonazista a Wunsiedel, in Germania, nei pressi del cimitero dove è sepolto Rudolph Hess, morto da due anni. I neonazisti commemorano l’ex gerarca, organizzando un raduno internazionale che diventa negli anni successivi un appuntamento annuale. A organizzare la manifestazione è, in particolare, la NSDP-AO, organizzazione internazionale di estrema destra al centro di molti episodi analoghi e progetti internazionali negli anni successivi.

- 9 novembre: Viene abbattuto il muro di Berlino.

- Novembre: Havel e Dubcek guidano le manifestazioni di protesta contro il governo comunista cecoslovacco, che costringono alle dimissioni i vertici del Partito comunista.

- Novembre: Deng Xiao Ping viene sostituito alla testa della Commissione militare cinese.

- Dicembre: truppe statunitensi invadono Panama e rovesciano il regime del dittatore Noriega.

- Dicembre: Havel diventa presidente della Repubblica cecoslovacca.

- Dicembre: a Scutari, in Albania, scoppiano le prime dimostrazioni antigovernative.

- 21 dicembre: in Romania scoppiano le proteste e iniziano le manifestazioni popolari contro il governo.

- 23 dicembre: il dittatore romeno Ceausescu e sua moglie Elena, in fuga dal paese, vengono arrestati e giustiziati sul posto.

- Esplode il conflitto sociale in Corea del Sud: contestazioni studentesche e scioperi nell’industria.

- Riconoscimento da parte del governo sudafricano della principale organizzazione della maggioranza nera: l’African National Congress.

- La sonda statunitense Voyager 2 sorvola Nettuno.

- Viene effettuato il primo trapianto di geni in un essere umano.

- Ad Altamira, in Brasile, si tiene il primo incontro dei popoli indigeni dello Xingu, nel corso del quale viene denunciato il dramma di intere tribù dell’Amazzonia cancellate dalla faccia della terra assieme a ettari e ettari di foresta vergine.

- Camilo Josè Cela (Spagna) riceve il premio Nobel per la letteratura.

- Esce Decalogo di Kieslowski.

- Per la prima volta nella storia europea il saldo migratorio (differenza matematica tra immigrati e emigrati) supera il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi): la popolazione europea cresce grazie all’afflusso di immigrati dai paesi del Sud del mondo.

- Settembre: l’Ungheria apre le frontiere con l’Ovest: una massa di automobili provenienti da tutta l’Europa orientale si riversa sul confine per andare in Occidente.

- Crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale. Si apre il problema della riconversione delle economie di questi paesi.

- Rapporto Delors sull’Unione monetaria ed economica europea. Il rapporto contiene un piano, articolato in tre fasi, per l’obiettivo della moneta unica.

- Tutto il mondo è invaso dal marchio “United Colors of Benetton”, in breve il più conosciuto.

- Nasce a Seattle la moda grunge, uno stile informale che stratifica gli abiti.

Nel mondo

La fine della guerra fredda: da Gorbaciov al 1989

Porta di Brandeburgo, 10 novembre 1989

Nel corso degli anni Ottanta i regimi comunisti entrarono in una crisi sempre più profonda. Il nuovo leader sovietico Gorbaciov, giunto al potere nel 1985, attuò un imponente piano di riforme. Non riuscì però a frenare il processo di declino. Nel 1989 cadde uno dei simboli della guerra fredda: il muro di Berlino. Questo avvenimento segnò in tutti gli stati del blocco sovietico la fine dei regimi comunisti che accadde in modo differente da paese a paese. La rivoluzione cecoslovacca avvenne in maniera incruenta e fu avviata una politica riformista sotto la guida di Havel e Dubcek. In Romania, invece, la caduta del dittatore Ceausescu fu conseguente ad una sanguinosa guerra civile. Gli altri paesi, come l’Ungheria, l’Albania e la Bulgaria, vissero anch’essi in maniera varia il cambio di regime. Se l’Ungheria e la Bulgaria hanno superato meglio la crisi, l’Albania è rimasta coinvolta in una situazione di grave tensione politica fino a tutti gli anni ‘90.

La fine incruenta del comunismo scatenò conflitti terribili in alcune aree, come nel caso della guerra civile jugoslava. La Cina comunista, invece, sembra aver resistito riformando in senso liberista parte dell’economia, ma non la sfera della politica reprimendo ogni forma di dissenso, come nel caso degli studenti di piazza Tien’anmen nel 1989.

Il 1989 rappresentò un anno di svolta per l’immaginario collettivo e la fine di un’epoca. L’abbattimento del muro di Berlino assunse un valore simbolico per l’opinione pubblica mondiale, sancendo il definitivo crollo del “socialismo reale”; sembrò aprirsi una fase nuova caratterizzata dal trionfo del modello capitalista e liberale e dalla pacificazione dei conflitti internazionali.

L’uomo e la natura fra Chernobyl e gli Shuttle

La città fantasma di Pripyat. Sullo sfondo la centrale nucleare di Cernobyl

A partire dagli anni Settanta, si è sviluppata una consapevolezza crescente dei forti rischi ambientali, provocati dallo sviluppo industriale esteso su scala globale. L’impatto ambientale della combustione di materie energetiche, consumate in misura sempre maggiore, ha raggiunto livelli allarmanti. Ad esso si è affiancato un rilascio di quantità crescenti di materiali chimici dannosi e un aumento incontrollabile della popolazione. Lo sviluppo del capitalismo contemporaneo rischia di mettere in pericolo la stessa sopravvivenza della specie umana sulla terra, e ha già provocato catastrofi ambientali di vaste conseguenze. La necessità di programmare una crescita sostenibile non è più ormai una scelta politica, ma una determinazione imposta dagli eventi.

Le sciagure naturali e quelle causate dall’uomo hanno spesso occupato la prima pagina dei giornali e il titolo d’apertura dei notiziari televisivi: una lunga scia di nomi, ormai tristemente famosi, costella gli anni Ottanta, decennio che segna uno spartiacque per l’avvertita sensibilità dell’opinione pubblica su questi temi. Spesso le televisioni hanno fatto programmi e documentari specifici sui disastri della natura e dell’uomo: immagini spettacolari, talvolta in diretta, di incendi, terremoti, alluvioni, uragani, naufragi, esplosioni fanno ormai parte dell’immaginario collettivo. In Italia tutti ricordano le immagini delle eruzioni e delle colate laviche dell’Etna, coi tentativi dell’uomo di deviarne il corso sperimentando soluzioni inedite.

Quando, nell’aprile 1986, dopo l’incidente alla centrale atomica di Chernobyl, dal reattore fuoriuscì una nube radioattiva che si spingeva verso l’Europa centro-occidentale, l’opinione pubblica rimase sotto shock. Sull’onda di questo evento e di fronte alla sempre più drammatica distruzione della natura, prese forza in tutto il mondo il movimento ambientalista che denunciava la limitatezza e la necessità di proteggere le risorse della terra.

Allo stesso modo, l’opinione pubblica è rimasta affascinata da altre immagini televisive: quelle provenienti dal mondo scientifico che testimoniavano l’enorme sviluppo delle scoperte e delle realizzazioni dell’uomo. In particolare, hanno colpito le missioni degli Shuttle, le immagini trasmesse dallo spazio sempre più frequentemente che hanno riacceso l’eterna discussione sulla “solitudine” del genere umano. “L’incontro” con la cometa di Halley e l’astronauta che si libra senza nessuna connessione o cavi nello spazio sono stati l’apice della raggiunta capacità tecnologica; ma la conquista dello spazio ha vissuto anche una nuova tragedia con l’esplosione, poco dopo il decollo, della navetta Challenger nel 1986.

Gli USA di Reagan

Reagan e il vice presidente George H.W. Bush nel 1981

La crisi economica mondiale apertasi nel 1973, la caduta di Nixon a seguito dello scandalo Watergate, la sconfitta in Vietnam, gli insuccessi riportati negli anni della presidenza Carter (era dell’aprile 1980 quello della fallita liberazione degli ostaggi a Teheran), sembravano prefigurare il declino dell’egemonia mondiale USA. La politica interna e quella estera del nuovo presidente americano Reagan rilanciarono l’immagine di un paese aggressivo che voleva riconquistare il suo spazio sulla scena politica internazionale.

Alle elezioni del 1980 il malcontento diffuso presso la società americana provocò la sconfitta di Carter. Nuovo presidente divenne quindi il repubblicano Ronald Reagan, ex attore di Hollywood ed esponente della destra del partito, il cui programma si fondava sul richiamo all’orgoglio nazionalista, su un anticomunismo viscerale e sull’adesione alle “crociate” ideologico-morali promosse da gruppi religiosi fondamentalisti. Il tratto maggiormente caratterizzante del reaganismo fu tuttavia la sua politica economica, la “reaganomics”, ispirata alle teorie economiche neoliberiste, o “dell’offerta”: essa si contrappose al keynesismo e ai fautori del Welfare State, che puntavano al controllo della domanda, sostenendo che il ritorno alla prosperità fosse possibile solo stimolando il risparmio e gli investimenti produttivi e, di conseguenza, riducendo l’inflazione. A tale scopo furono necessarie, secondo quanto sostenuto dal programma della “reaganomics” massicce riduzioni fiscali alle imprese e ai ceti abbienti, sostanziosi tagli alle spese statali e, al fine di ridare libertà all’iniziativa individuale, l’eliminazione delle regolamentazioni imposte sul mondo degli affari (“deregulation”). La proposta fu quindi una drastica limitazione dell’intervento dello Stato, le cui funzioni avrebbero dovuto limitarsi al controllo nell’afflusso del danaro e ai compiti di natura militare. Sin dall’inizio le misure di politica economica messe in atto erano ispirate direttamente a tali principi. Corollario di quest’azione fu la durezza mostrata dal governo nei confronti del sindacato, come dimostra la conclusione, all’inizio del 1981, della vertenza dei controllori di volo: tutti gli scioperanti, dipendenti pubblici, furono licenziati e processati. Nei primi due anni della presidenza Reagan, segnati dal permanere della recessione, le iscrizioni al sindacato subirono un tracollo, i salari furono fortemente ridimensionati e la disoccupazione toccò alti livelli. Nel 1983 giunse tuttavia la ripresa, considerata dai fautori della “reaganomics” un diretto effetto dell’operato del governo.

Una politica estera di potenza

Ronald Reagan e Michail Gorbaciov al vertice per il disarmo (Ginevra, 19 novembre 1985)

Reagan impresse una svolta anche nel campo della politica estera. Dopo la crisi politica e morale provocata dall’insuccesso nel Vietnam, e dopo le incertezze e gli errori commessi da Carter, gli Stati Uniti aspirarono a un pieno recupero del ruolo di leader mondiale e ad un inasprimento dei rapporti con l’Unione Sovietica e con gli altri stati che si dimostravano ostili. La risposta di Reagan fu il ritorno a un anticomunismo radicale, dimenticato nel decennio precedente, in cui sulla contesa politico-ideologica con i paesi dell’Est si innestarono le forme di una lotta del Bene contro il Male, e i toni di una crociata religiosa (l’URSS era definita l’“impero del male”): si parlava a tale proposito di “nuova guerra fredda”. Ne risultò un notevole incremento degli stanziamenti statali per la spesa militare, necessari per mantenere un alto livello di armamenti e una continua innovazione tecnologica. In particolare, a partire dal 1983, notevole rilevanza assunse il progetto dell’Iniziativa Strategica di Difesa (SDI, Strategic Defense Initiative), un avveniristico e costosissimo scudo elettronico spaziale, in grado di neutralizzare, mediante raggi laser, qualsiasi minaccia missilistica. La riaffermazione del ruolo di superpotenza e l’ammodernamento dell’arsenale riuscirono a realizzare quello che era probabilmente il principale obiettivo di questa politica: spingere l’Unione Sovietica a una rincorsa intollerabile per la sua economia.

Unitamente al rilancio della contrapposizione frontale con la superpotenza nemica, nei primi anni di presidenza, Reagan si impegnò per rafforzare la presenza americana nei punti più caldi del globo, facendo assumere al proprio paese il ruolo di garante dell’ordine internazionale. L’invasione di Grenada (1983), l’attacco alla Libia (1986) e l’intervento, seppure non diretto, in Nicaragua, ne furono la prova. Tuttavia, durante il secondo mandato di Reagan, a partire dal 1984, si riavviò il dialogo tra USA e URSS.

Obiettivo Gheddafi

Gheddafi durante una conferenza stampa

Dal momento della sua elezione, Reagan riaccese i toni della contesa con l’URSS, cui contrapporsi senza cedimenti e incertezze. Al tempo stesso, all’insegna dell’acceso anticomunismo reaganiano, non solo i paesi del blocco orientale furono considerati nemici, ma anche molti stati mediorientali (Iran, Siria, Libia), accusati di finanziare e sostenere le organizzazioni terroristiche arabe. Alla metà degli anni Ottanta, infatti, queste ultime rilanciarono la propria azione, segnando in maniera sempre più tragica la politica internazionale. La strage all’aeroporto di Fiumicino (27 dicembre 1985), l’esplosione di una bomba a bordo di un aereo della TVA diretto da Roma ad Atene (2 aprile 1986), l’esplosione di un’altra bomba in una discoteca di Berlino Ovest, frequentata da soldati americani (5 aprile 1986): attentati, questi, che provocarono molti morti e crearono forti timori nei paesi europei. Grandi furono la paura e lo sconcerto anche tra gli americani, che si ritennero potenziali vittime, nonché i principali destinatari politici del messaggio contenuto negli attentati. La Libia ne fu ritenuta l’organizzatrice e la mandante, e venne considerata altresì la principale ispiratrice del terrorismo internazionale: Reagan ritenne necessario compiere un’azione immediata ed esemplare contro di essa.

L’11 aprile la Sesta Flotta americana partì dirigendosi verso la Libia: quattro giorni dopo, squadriglie di aerei bombardarono Tripoli e Bengasi, provocando settanta morti senza tuttavia raggiungere il principale obiettivo della missione: uccidere il leader libico Gheddafi. Il raid statunitense generò forti attriti tra il governo americano e gli alleati europei, tra i quali solo la Gran Bretagna cooperò con gli americani. Fu tuttavia l’Italia a risentire maggiormente delle tensioni createsi dopo i bombardamenti. Come reazione, la Libia, infatti, lanciò verso l’isola di Lampedusa due missili che non causarono alcun danno, ma generarono forte agitazione in tutto il paese.

Lo scandalo “Contras-Irangate”

Truppe Contras, 1987

All’inizio del novembre 1986, pochi mesi dopo l’attacco alla Libia, un grosso scandalo incrinò l’immagine degli Stati Uniti. Fonti iraniane rivelarono che il governo americano avrebbe venduto segretamente armi all’Iran (contro il quale aveva posto l’embargo), per ottenere la liberazione di alcuni ostaggi nelle mani delle forze islamiche. La notizia destò enorme scalpore poiché l’Iran, con il suo governo fondamentalista guidato dall’ayatollah Khomeini, era stato indicato dal presidente statunitense come uno dei principali sostenitori del terrorismo internazionale. Lo scandalo “Irangate” (così chiamato per evocare il Watergate) non si fermò tuttavia a questo. Ben presto si scoprì che il traffico era in realtà più complesso: gli iraniani pagavano le armi, e i soldi erano utilizzati per finanziare le operazioni in Nicaragua. In questo paese, a partire dalla rivoluzione sandinista nel 1979, gli USA erano intervenuti fornendo armi e denaro alle forze guerrigliere controrivoluzionarie, i “contras”, al fine di rovesciare il nuovo governo.

Reagan, messo immediatamente sotto inchiesta, con la sua popolarità scesa al minimo nei sondaggi d’opinione, alla fine riuscì a cavarsela dimostrando di non essere a conoscenza dei fatti a lui contestati; per la vicenda furono condannati soltanto alcuni suoi collaboratori e personaggi di secondo piano. Il presidente smentì le accuse e recuperò i consensi perduti, affermando che, in ogni caso, le illegalità sarebbero state commesse per il bene della patria.

Il secondo mandato di Reagan (1984-88) fu segnato da altri fatti di grande importanza. Nel 1985 il governo intervenne in maniera diretta sullo scenario dell’economia internazionale pilotando il dollaro verso il basso, e promuovendo la creazione del gruppo dei sette paesi più industrializzati (G7) allo scopo di garantire il controllo sul mercato mondiale. Nello stesso anno, si infittirono intanto i negoziati per il disarmo avviati con il leader sovietico Gorbaciov e, nel dicembre 1987, si giunse alla stipulazione del trattato per lo smantellamento degli “euromissili”. In politica interna la ripresa iniziata nel 1983 si consolidò, lasciando ormai definitivamente alle spalle la recessione apertasi alla fine del decennio precedente. Nel 1988 l’era reaganiana si chiuse (poiché Reagan era già stato eletto due volte) con un bilancio fatto di molti successi ma anche di grandi ombre: l’aumento della povertà e delle disuguaglianze tra la popolazione statunitense era la principale di esse. Il giudizio popolare degli elettori fu ampiamente positivo.

L’eredità della politica reaganiana

Foto segnaletica di Manuel Noriega, generale di Panama e de facto un leader militare del paese dal 1983 al 1989. Soprannominato "faccia d'ananas" (cara de piña) a causa del viso vistosamente butterato per le cicatrici lasciate dal vaiolo venne catturato nel 1990 dalla DEA e condannato per riciclaggio, traffico di droga e violazione dei diritti umani a 40 anni di carcere

Nel novembre del 1988 fu eletto presidente degli Stati Uniti George Bush, vicepresidente nei due mandati di Reagan. Vinse quindi la linea della continuità poiché le elezioni rappresentarono, più che la scelta tra due candidati, un giudizio sul reaganismo.

Nel corso dei quattro anni di mandato, Bush si distinse soprattutto per il grande rilievo dato alla politica estera. Fu, infatti, chiamato a gestire i difficili equilibri seguiti al crollo del comunismo nell’Europa dell’Est e in URSS e alla conseguente fine del bipolarismo e della guerra fredda, che avevano segnato tutta la storia del secondo dopoguerra. Il suo impegno si diresse allora verso la definizione di un nuovo ordine mondiale, in cui numerose potenze controllavano gli equilibri regionali e contribuivano a definire l’assetto internazionale, mentre all’unica superpotenza rimasta, gli USA, competeva il coordinamento del sistema degli stati e il mantenimento dell’ordine. Alla base vi sarebbe stata dunque la centralità del livello regionale nella regolazione delle tensioni, e, soprattutto, la piena riaffermazione della leadership americana in campo internazionale. La cattura del dittatore panamense Noriega, nel 1989, e, soprattutto, la guerra del Golfo nel ‘91, in cui gli statunitensi coordinarono una forza multinazionale contro l’Iraq, rappresentano le più importanti concretizzazioni di questo progetto egemonico. Un progetto che tuttavia, proprio in questo periodo, rivelò anche una profonda debolezza; nel tentare di definire una forma di regolazione dei rapporti con le altre potenze, in primo luogo con il Giappone e i paesi europei, esso analizzava infatti in termini militari una concorrenza che invece si svolgeva soprattutto sul terreno economico e dell’innovazione tecnologica.

Il re della cocaina: Pablo Escobar

Foto segnaletica di Pablo Escobar, 1977

La violenza endemica che società la colombiana stava soffrendo, con scontri tra i vari guerriglieri rivoluzionari e l’esercito e i gruppi paramilitari, aveva raggiunto il suo culmine, nel 1980, con l’aumento spettacolare dei traffici dei cartelli della droga, le organizzazioni criminali focalizzate sul traffico di droga che avevano accumulato fortune esorbitanti e che, nella sua ansia di egemonica, avevano scatenarono una guerra contro lo stato. Il capo del cartello di Medellin, Pablo Escobar, era la figura iconica di questo periodo.

Con la domanda di cocaina negli Stati Uniti sempre in aumento, Pablo formò reti con base nel sud della Florida, California e in varie altre parti degli Stati Uniti Lui con il suo socio, Carlos Ledher, acquistando la maggior parte delle terre di Norman’s Key, nelle Bahamas. Questi lotti comprendevano una pista di atterraggio, portando circa di 70-80 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti al mese. La sua attività nel mercato della cocaina controllava la maggior parte delle droghe che entravano negli Stati Uniti, Portorico, Venezuela, Repubblica Dominicana, Messico e Spagna. Fu responsabile della morte di centinaia di persone, compresi poliziotti e funzionari statali. Si pensa che Escobar fu direttamente responsabile per l’assassinio del candidato presidenziale colombiano Luis Carlos Galán. Al culmine della sua attività, il cartello della droga ricavava oltre 60 milioni di dollari al giorno. Il suo patrimonio netto è stato stimato ammontare a circa tre miliardi di dollari nel 1989, tanto da essere citato dalla stessa rivista “Forbes” come l’uomo più ricco del mondo. Escobar aveva la reputazione di essere generoso ed era ben voluto tra la gente Medellín. Costruì chiese, ospedali, campi sportivi e scuole, attirandosi anche il benvolere della Chiesa cattolica romana. Si dette anche da fare per i poveri della città attraverso attività filantropiche. I cittadini di Medellín proteggevano spesso Escobar e lo aiutavano a nascondersi dalle autorità. Nei primi anni novanta, la guerra alla droga subì un’accelerazione mentre il cartello di Escobar combatteva per mantenere la propria supremazia. Escobar forniva ai suoi uomini ricompense in contanti per l’uccisione di poliziotti, causando oltre 600 agenti morti nei primi anni Novanta. Quando l’amministrazione di César Gaviria cominciò a mettere pressione sui cartelli della droga, il governo fu in grado di negoziare con Escobar. In cambio di una riduzione della pena e di un trattamento preferenziale nel 1991, accettò di consegnarsi. Soggiornò in una lussuosa prigione privata chiamata La Catedral. Quando il governo scoprì che aveva proseguito a seguire le sue operazioni dal carcere, tentarono di spostarlo in un altro carcere, ma ne scappò il 22 luglio 1992. Dopo una lunga ricerca da parte dei governi colombiano e statunitense, fu scoperto in un quartiere borghese di Medellín. Nel tentativo di fuggire, venne colpito dalla polizia alla gamba, al petto, e in un orecchio. Alcuni dei suoi familiari, tra cui il fratello Roberto, sono convinti che si suicidò trovandosi di fronte alla cattura. Morì il 2 dicembre 1993, a 44 anni.

Un conflitto logorante: la guerra Iran - Iraq

I resti di un carro iracheno

La rivoluzione iraniana del 1979, a cui avevano partecipato forze molto diverse, si trasformò - sotto la guida dell’ayatollah Khomeini - in una rivoluzione islamica. Isolato sul piano internazionale a causa del sequestro del personale dell’ambasciata USA a Teheran, il nuovo regime dovette affrontare la guerra con il vicino Iraq per otto anni dal 1980 al 1988.

Il leader della “rivoluzione islamica” all’inizio si schierò con l’ala più estremista dell’integralismo islamico mentre negli anni successivi mostrò atteggiamenti, almeno in parte, più moderati. Tuttavia nel 1989, poco prima di morire, proclamò la “fatwa”, una condanna a morte, contro lo scrittore anglo-iraniano Salman Rushdie, autore del libro Versetti satanici, ribadendo quindi una forte chiusura ad alcuni dei diritti fondamentali di libertà.

All’inizio degli anni Ottanta l’Iran era in gravissima difficoltà: da un lato si trovava isolato internazionalmente; dall’altro era alle prese con un’economia in profonda crisi. Nel tentativo di sfruttare questa situazione, nel settembre del 1980, l’Iraq lo attaccò al fine di strappargli alcuni territori da tempo contesi tra i due paesi e particolarmente ricchi di petrolio. Nel condurre l’attacco il dittatore iracheno Saddam Hussein godette dell’appoggio di gran parte del mondo arabo e delle potenze occidentali, che speravano con ciò in una rapida fine della Repubblica islamica.

La guerra assunse ben presto un andamento non previsto. L’Iran riuscì, nel giro di poco tempo, a imporre all’interno un ulteriore irrigidimento autoritario e la militarizzazione dell’intera società, reprimendo sanguinosamente ogni opposizione e organizzando la vita di tutto il paese in funzione della vittoria del conflitto. Quella che doveva essere una guerra breve e con un limitato numero di vittime, si trasformò nel suo contrario a causa anche dell’ampio ricorso a strumenti bellici rifiutati da quasi tutti gli altri paesi e proibiti dagli accordi internazionali. In particolare, l’Iraq fece ampio uso di gas, non solo contro l’Iran ma anche contro le popolazioni curde situate nella parte nord dello stato, da decenni in lotta per raggiungere la propria indipendenza.

Il conflitto terminò dopo ben un milione di morti, nel luglio 1988, quando, al termine di lunghe e difficili trattative, i due paesi firmarono l’armistizio proposto dall’ONU che sanciva il ritorno allo status quo precedente alla guerra. Cominciata il conflitto con una bilancia commerciale in attivo di 30 miliardi di dollari, l’Iraq si ritrovò con un passivo di oltre 100 e con l’impossibilità di pagare gli interessi sul debito: sarà questa una delle cause alla base della successiva guerra nel 1990-1991 col Kuwait.

Distensione e crisi internazionale: la pace dei missili

La sede del vertice tenusi presso l'ex ambasciata francese in Islanda

All’inizio degli anni Ottanta il drammatico deterioramento dei rapporti tra le due superpotenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica, sembrava prefigurare una nuova “guerra fredda”. L’occupazione dell’Afghanistan da parte dell’URSS nel 1979, cui si oppose ben presto un vasto movimento di resistenza da parte degli afgani, diede il via ad un’escalation di tensioni. Poco dopo, inoltre, venne avviato il dispiegamento di missili a testata nucleare in Europa: prima da parte dell’URSS e poi da parte degli USA. La tensione toccò livelli mai raggiunti dal tempo della crisi dei missili a Cuba.

Nella seconda metà degli anni ‘70, l’Unione Sovietica aveva avviato l’ammodernamento dei propri armamenti, in linea con le più recenti innovazioni tecnologiche. Già dal 1976 era iniziata la sostituzione dei missili puntati sull’Europa, adottando i moderni Ss-20, più precisi e dotati di testate nucleari multiple, al posto degli Ss-4 e Ss-5. Ben presto tuttavia divenne evidente che l’operazione avviata dai sovietici non era una semplice sostituzione; i vecchi missili vennero, infatti, smantellati molto lentamente. Quello che si stava realizzando era in realtà una crescita notevole, per dimensioni ed efficacia distruttiva, del dispositivo atomico dislocato in URSS e negli stati aderenti al Patto di Varsavia puntato verso i paesi dell’Europa occidentale. Questi ultimi, di conseguenza, si trovarono seriamente minacciati dai nuovi missili, in grado di raggiungere i loro territori.

Trattative per la riduzione dei missili erano già cominciate alla fine degli anni Settanta, con la ratifica dell’accordo Salt I, ma, subito dopo, il presidente Carter sospese la procedura, rispondendo in questo modo all’invasione sovietica dell’Afghanistan. I negoziati per la limitazione degli armamenti subirono una brusca battuta d’arresto: a partire dal 1979, in seguito alla mancata conclusione dei negoziati Salt II con gli USA, l’installazione degli Ss-20 divenne più consistente. In risposta la NATO deliberò l’installazione di missili nucleari a medio raggio statunitensi in Europa (i cosiddetti “euromissili”). In continuità con questi ultimi sviluppi, a partire dall’inizio del 1981 il presidente statunitense Reagan varò un nuovo indirizzo di politica estera, definito dai politologi la “nuova guerra fredda”. Nel 1983 fu avviata l’installazione di 108 Pershing 2 e di 464 Cruise nelle basi militari americane situate in Germania Occidentale, Gran Bretagna e Italia. Questa decisione scatenò forti proteste da parte dei movimenti pacifisti europei che, soprattutto negli anni 1981 - 1984, dettero vita ad imponenti mobilitazioni, le quali non impedirono tuttavia il dispiegamento dei missili. L’Europa si trovava al centro di una rinnovata escalation sul piano della corsa agli armamenti, e questo fatto destava timore anche in parti non politicizzate delle popolazioni dei diversi paesi.

La crisi degli “euromissili” provocò la dura reazione dei sovietici, che abbandonarono i negoziati Start per la riduzione degli arsenali strategici, aperti l’anno precedente a Ginevra. Per due anni i rapporti tra le due superpotenze si svolsero all’insegna di una rinnovata tensione e della sospensione delle trattative per la limitazione o la riduzione degli armamenti. Nella prima metà del decennio i negoziati lasciarono quindi il posto a una recrudescenza ideologica contro l’“impero del male” sovietico, all’aumento delle spese militari e al lancio del progetto dello “scudo spaziale”, con l’intento di costringere l’URSS a un’impossibile rincorsa che ne acuisse le difficoltà economiche e le tensioni interne.

Nel 1985, grazie anche al nuovo indirizzo impresso alla politica sovietica dal segretario del PCUS Michail Gorbaciov, riprese il dialogo. Vennero rilanciati i negoziati per lo smantellamento dei Pershing, dei Cruise e degli Ss-20, e per l’effettiva distruzione di tutti i missili a corto raggio installati in Europa. Questi negoziati portarono, l’8 dicembre 1987, a siglare a Washington l’accordo INF (Intermediate Nuclear Forces). Contemporaneamente, Gorbaciov e il presidente statunitense Reagan riavviarono i negoziati Start (Strategic Arms Reductions Talks) per la riduzione degli arsenali strategici. Dopo il vertice di Reykjavik (1986), si giunse all’accordo Start I (integrato due anni dopo dallo Start II), firmato nel giugno 1991 dal leader sovietico e dal nuovo presidente americano George Bush. In un contesto internazionale attentissimo ed entusiasta, dopo il felice esito delle trattative, appariva veramente concreta e solida la prospettiva di pace che si andava delineando. La fine dell’Unione Sovietica, pochi mesi dopo, avrebbe cambiato, tuttavia, in maniera radicale la situazione, ponendo definitivamente termine al bipolarismo e alla guerra fredda.

Il Vietnam russo: l’Afghanistan

Un gruppo di mujaheddin nella Provincia di Kunar nel 1987

Nel 1978 in Afghanistan un colpo di stato aveva portato al governo il Partito comunista e l’URSS considerava un suo diritto e dovere intervenire a sostegno di quel governo che ben presto si trasformò in un regime militare a lei favorevole. Ma il governo afgano si era scontrato sin dall’inizio con la resistenza dei guerriglieri, i mujaheddin, dell’Alleanza islamica per la liberazione dell’Afghanistan che conseguirono una serie di successi, grazie all’appoggio degli Stati islamici della regione. I sovietici decisero di intervenire direttamente nel dicembre 1979.

Il presidente Carter promosse un embargo nei confronti dell’URSS, ma i paesi occidentali, tranne la Gran Bretagna, pur denunciando l’invasione, si rifiutarono di appoggiare le contromisure dell’amministrazione americana. Dopo due anni di guerra, nel 1982 si aprirono a Ginevra le trattative indirette per giungere ad un accordo di pace, trattative che si rivelarono fin dall’inizio irte di difficoltà e che si protrassero per molti anni.

L’URSS sottovalutò lo spirito e la combattività della popolazione afgana, divisa oltretutto da contrasti etnici, e l’occupazione sovietica si protrasse per anni senza giungere mai ad una vera vittoria, in una situazione per certi versi simile a quella in cui si erano venuti a trovare gli USA in Vietnam. Il 14 aprile 1988 l’URSS firmò un trattato con cui si impegnava al ritiro delle truppe entro il 15 febbraio 1989 e ad approntare misure per il rientro in patria dei quasi cinque milioni di profughi.

Ritiratesi le truppe di Mosca, non si arrestò tuttavia la guerra civile: essa continua tuttora, sebbene la fazione dei Talebani (gli studenti islamici), appoggiati dal Pakistan, abbia conquistato nel corso del 1997-98 più di tre quarti del paese instaurando un regime oscurantista che si richiama direttamente alle tradizionali leggi islamiche.

Il vento dei cambiamenti in URSS: la “perestrojka” e la “glasnost”

Michail Gorbačëv, Segretario generale del PCUS dal marzo 1985

Dopo la morte di Kruscev si era assistito in URSS alla caduta delle speranze di riforma del regime. Si aprì una fase della cosiddetta stagnazione brezneviana: un periodo di conservatorismo politico e di stasi economica. La morte di Breznev, nel 1982, significò per l’Unione Sovietica la fine di uno dei periodi più bui della sua storia. Il posto di segretario generale fu assunto da Jurij Andropov, già ambasciatore a Budapest nel 1956 durante la rivolta e capo del KGB. Si trattava dunque di un personaggio fortemente compromesso con alcuni degli episodi più oscuri della storia dell’Unione Sovietica, ma che aprì con molta cautela la strada verso le riforme economiche e politiche.

Andropov restò al potere solamente due anni: morì infatti nel 1984 e venne sostituito da Konstantin Cernenko, stretto collaboratore di Breznev ed esponente dell’ala conservatrice del PCUS. Sotto la sua direzione si assistette ad una nuova chiusura sia in politica interna sia in politica estera. In particolare i rapporti con gli Stati Uniti subirono un netto peggioramento. Anche Cernenko rimase tuttavia al potere per un periodo di tempo molto breve e alla sua morte, nel 1985, venne eletto segretario generale del partito Michail Gorbaciov, l’uomo che avrebbe dato una svolta significativa alla storia dell’Unione Sovietica e di tutti i paesi del Patto di Varsavia. Gorbaciov, pur provenendo dai quadri del Partito comunista, era ben conscio che la crisi economica e politica in cui si dibatteva l’URSS non poteva essere superata senza un radicale rinnovamento e una prudente ma decisa democratizzazione della vita politica. Gorbaciov fece delle parole glasnost (trasparenza) e perestrojka (rifondazione) la chiave del suo progetto politico. Per quanto riguarda la glasnost i suoi atti erano rivolti in particolar modo a rendere più trasparenti le nomine all’interno del gruppo dirigente del PCUS e a combattere la corruzione che affliggeva ormai da tempo il sistema sovietico. Varò poi tutta una serie di iniziative volte a dar voce alle istanze dei cittadini tramite un progressivo allentamento della censura sull’editoria e la stampa e tramite il riconoscimento di realtà associative indipendenti dal Partito comunista. Inoltre cominciò la liberazione dei numerosi dissidenti al confino. Nel 1986 richiamò Andrej Sacharov dall’esilio di Gorkij. Questa politica di liberalizzazione provocò un forte risveglio della società civile che potette finalmente esprimere le proprie opinioni e pubblicare libri e giornali fino allora vietati. Gorbaciov mise in moto anche la rifondazione dello Stato sovietico, cercando in primo luogo di separare l’apparato statale vero e proprio dal partito, due entità che ormai dagli anni ‘30 erano assolutamente indivisibili. Nel 1989 venne formato un nuovo organo istituzionale, il Congresso dei deputati del popolo dell’URSS, e venne intrapresa una revisione legislativa al fine di creare uno stato di diritto. Dal punto di vista economico l’obiettivo di Gorbaciov era quello di incrementare l’industria dei beni di consumo a scapito dell’industria pesante, e soprattutto di quella militare. Pur introducendo, dopo il 1987, elementi di libero mercato all’interno del sistema economico sovietico, non si ebbero effettivi progressi e si creò una situazione di forte malcontento all’interno del paese.

Per quanto riguarda la politica estera Gorbaciov e Reagan dettero inizio ad una serie di trattative che portano alla significativa riduzione dell’arsenale nucleare dei due paesi. Il primo atto di Gorbaciov fu quello di sostituire il ministro degli esteri Gromiko con il georgiano Eduard Shevarnadze, suo alleato nell’opera di smantellamento del vecchio equilibrio su cui si reggeva lo Stato sovietico. Su un altro fronte, nel 1989, Gorbaciov approvò il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan, contribuendo anche con quest’azione a rendere più credibile la politica di rinnovamento dell’URSS.

L’uomo del cambiamento: Gorbaciov

Incontro tra Reagan e Gorbaciov

Tentare un giudizio storico sul ruolo di Gorbaciov è cosa più complessa di quanto possa apparire in un primo momento. E’ indubbio che senza la sua forte volontà di rinnovare lo Stato sovietico, il processo di cambiamento sarebbe stato molto più lungo e tormentato. Va però tenuto presente che il periodo brezneviano (detto anche della “stagnazione”) portava verso una resa dei conti che non si sarebbe potuta procrastinare tanto a lungo.

L’economia sovietica era ormai sull’orlo del collasso e la corruzione degli apparati statali, unita al totale parassitismo degli stessi, non permetteva una soluzione della crisi nell’ambito dei canali istituzionali, senza l’intervento di una figura che avesse l’autorità per assumersi le responsabilità di rivoluzionare tutto il sistema. Senza dubbio Gorbaciov ha avuto il merito di rendersi conto della situazione tragica in cui versava il paese, prima che vi fosse il tracollo definitivo. Al tempo stesso Gorbaciov è stato un uomo di partito e un uomo che credeva fermamente nei valori del comunismo e della loro realizzazione. Il suo tentativo è stato, infatti, quello di riformare un sistema, di aprire determinati canali di democrazia, ma di continuare a credere fermamente che tale sistema, per quanto corrotto e in crisi, fosse in ogni modo riformabile.

Gorbaciov, d’altronde, si è reso conto troppo tardi che il processo da lui stesso innescato non poteva essere interrotto a metà: una cauta apertura al libero mercato così come l’autorizzazione ad esprimere le proprie opinioni non avrebbero fatto che accelerare una totale rivoluzione del sistema. Quest’ultimo, infatti, non riceveva più alcun consenso da parte dei cittadini non solo sul piano politico e sociale, ma anche, soprattutto in quest’ultima fase, su quello economico. Gorbaciov nel 1990, pur comprendendo la possibilità di un precipitare degli eventi, evitò di farsi promotore di un’accelerazione del processo di democratizzazione, al contrario, tentò di dargli una battuta d’arresto, pressato anche da quegli apparati del partito che non vedevano di buon occhio il rinnovamento e la loro conseguente perdita di potere. Da questa congiuntura politica nacque il tentativo di colpo di stato del 1991.

Un altro elemento sottovalutato da Gorbaciov è stato il problema delle nazionalità. La dissoluzione dello stato e la sua debolezza portarono le numerose etnie presenti sul suolo sovietico a rivendicare maggiori ambiti di autonomia, quando non d’indipendenza. Gorbaciov era convinto invece che l’integrità del territorio sovietico andasse mantenuta e mostrava di non accogliere simili sollecitazioni. Lo statista si è rivelato incapace di gestire il conflitto che scoppiò nel Caucaso tra armeni e azeri, e uguale difficoltà ha mostrato nei confronti delle rivendicazioni dei paesi baltici (Lettonia, Estonia e Lituania).

Le rivoluzionarie iniziative di Gorbaciov vennero accolte dai paesi occidentali con grande interesse e partecipazione. I due campi in cui con più evidenza si mostrò l’avvento del nuovo corso erano quello dei rapporti con i paesi del Patto di Varsavia e quello delle relazioni con gli USA. Per quanto riguarda il primo aspetto, sin dal suo arrivo al potere, il nuovo segretario generale del PCUS fece capire ai paesi satelliti che d’ora in avanti avrebbero dovuto andare avanti da soli e che in ogni caso non vi sarebbe stata più alcun’ingerenza dell’URSS nella politica interna, come invece era successo ai tempi della rivolta in Ungheria e della Primavera di Praga. Il motivo principale di una simile decisione risedette, senza dubbio, nelle difficoltà in cui versava l’URSS, incapace di far fronte alla crisi economica all’interno delle sue frontiere e quindi, a maggior ragione, anche all’esterno. Oltre a ciò, Gorbaciov aveva ormai ben chiaro che l’Unione Sovietica, nonostante i continui sforzi bellici, non aveva alcun modo di stare alla pari con gli Stati Uniti.

Questo netto cambio di prospettiva portò nel 1989 alla caduta del muro di Berlino e al pacifico processo di riunificazione delle due Germanie, senza che da parte dell’URSS vi fossero tentativi di ingerenza. Sulla scia della Repubblica Democratica Tedesca anche gli altri paesi del blocco sovietico diedero inizio a un processo di democratizzazione che sarà più o meno cruento nei diversi stati a seconda dell’attaccamento al potere delle classi dirigenti comuniste.

Il papa straniero: Karol Wojtyla

L'apertura della Porta santa in occasione del Giubileo del 1983

L’avvento al pontificato di Karol Wojtyla con il nome di Giovanni Paolo II nel 1978 ha segnato l’inizio di una nuova era per la Chiesa cattolica, in primo luogo, perché non era un papa italiano, in secondo luogo perché proveniva dalla Polonia. La sua elezione fece dunque presagire un rinnovato impegno della Chiesa cattolica in favore di una democratizzazione dei paesi dell’Est. Inoltre Wojtyla mostrò una notevole sensibilità per le questioni sociali e in alcune encicliche (come la Centesimus annus del 1991) ribadì la necessità di un superamento non solo del socialismo ma anche del capitalismo. Sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, la Chiesa cattolica si è mostrata particolarmente recettiva anche verso i problemi del Terzo Mondo, come testimoniano i numerosi viaggi compiuti dal papa in quei paesi.

Se, dunque, sul terreno della politica estera la Chiesa degli ultimi vent’anni si è mostrata molto aperta, sul piano più strettamente religioso, questa stessa Chiesa ha mostrato un volto fortemente integralista. Su temi quali l’aborto, gli anticoncezionali, l’omosessualità, sono state espresse posizioni di chiara condanna ed è stato ribadito il ruolo centrale della Chiesa nella direzione morale della popolazione cattolica e non. Questo integralismo è in parte comprensibile se si pensa agli sforzi che la Chiesa cattolica ha dovuto affrontare per affermare la sua identità in un mondo sempre più secolarizzato.

Molti passi avanti sono stati fatti sul terreno dell’ecumenismo religioso. Rispetto alle altre Chiese cristiane, particolare attenzione è stata rivolta ai rapporti con la Chiesa ortodossa russa, anche in vista della soluzione del problema della Chiesa unite. Grandi progressi sono stati compiuti pure nel dialogo con le altre due grandi religioni monoteiste: l’islamismo e l’ebraismo. Per quanto riguarda il primo, il riacutizzarsi del fondamentalismo negli ultimi anni (con le stragi compiute contro persone di religione cristiana in paesi come l’Algeria) ha reso più difficoltose le relazioni reciproche. Per quanto concerne l’ebraismo, dopo una fase nettamente filopalestinese, il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte della Santa Sede ha segnato il rinnovato impegno della Chiesa cattolica per la pace nella regione mediorientale.

Il crollo del muro di Berlino

Abbattimento di un settore del muro, in prossimità della porta di Brandeburgo

Grandi cambiamenti segnarono la storia della Germania dell’Est nel corso degli anni Ottanta. La vera svolta nella politica della Repubblica Democratica fu costituita dall’arrivo ai vertici del governo sovietico di un personaggio come Michail Gorbaciov. Quest’ultimo, infatti, oltre a favorire le riforme nel suo paese, si mostrò chiaramente favorevole alla liberalizzazione dei regimi uniti nel Patto di Varsavia.

A partire dall’estate del 1989 la fuga dalla Germania Est coinvolse migliaia e migliaia di cittadini, che scappavano attraverso l’Ungheria, facilitati dalla decisione del governo ungherese di rimuovere i controlli di polizia e le barriere di filo spinato ai confini con l’Austria. All’interno del paese si susseguirono inoltre ingenti manifestazioni di protesta contro il regime, che costrinsero alle dimissioni l’anziano segretario del Partito comunista Eric Honecker. A quest’atto si aggiunse la concessione da parte delle autorità governative dei visti d’uscita e dei permessi d’espatrio, unitamente all’avvio di una serie di riforme. Il processo che si era innescato non poteva essere arrestato, e il 9 novembre, sotto la pressione della folla che premeva alle uscite del muro, furono aperti i passaggi verso la parte Ovest di Berlino, nonché i confini alle frontiere del paese. Il 9 novembre segnò dunque la data simbolica del definitivo crollo del blocco sovietico: dopo la Repubblica Democratica Tedesca tutti gli altri paesi retti da regimi comunisti avviarono, infatti, processi di trasformazione politica e di democratizzazione.

Per quanto riguarda le due Germanie, il crollo del muro di Berlino segnò soltanto l’inizio di un processo irreversibile: quello della fine della Repubblica Democratica. Non era sufficiente la fine del partito unico, né lo scioglimento della Sed (Partito socialista unificato tedesco), che fino ad allora aveva detenuto il potere. La popolazione, spinta anche dalla difficile situazione economica in cui versava il paese, volle l’unificazione con la Repubblica Federale e ad essa si arrivò velocemente: il sistema monetario comune fu varato il 18 maggio 1990, e il 30 ottobre dello stesso anno si arrivò alla riunificazione politica ufficiale.

La fine del comunismo europeo

Vaclav Havel, l'ultimo presidente della Cecoslovacchia ed il primo presidente della Repubblica Ceca

Con la caduta del muro di Berlino, tutti gli altri paesi del blocco sovietico hanno visto aprirsi la possibilità di una democratizzazione e della realizzazione di una vera sovranità nazionale, venuta meno dopo la seconda guerra mondiale.

La Cecoslovacchia fu la prima a reagire. Una serie di manifestazioni popolari rivendicarono le libertà classiche delle società democratiche e, in particolare, si chiesero la libertà di associazione e la libertà di stampa. Uno dei leader di quest’ondata di protesta è stato, ancora una volta, Aleksander Dubcek, l’eroe della Primavera di Praga, nel 1968. La caduta del regime comunista avvenne in Cecoslovacchia in maniera particolarmente indolore, così da assumere il nome di “rivoluzione di velluto”. Già nel dicembre dello stesso 1989 fu eletto presidente della nuova Repubblica federale il noto drammaturgo Vaclav Havel, esponente di spicco fra i dissidenti cecoslovacchi e fondatore nel 1977 del movimento per i diritti civili “Charta 77”, cosa che gli era costata un periodo di reclusione nelle carceri cecoslovacche. Nel 1990, alle elezioni politiche, fu proprio la formazione del presidente Havel, denominata Forum civico, a risultare vincente. Si trattava di una formazione di centro-sinistra in cui militava anche Dubcek, il quale, in questa occasione, fu eletto presidente del Parlamento. Il passaggio dal regime comunista alla democrazia venne dunque avviato in maniera moderata e non violenta, ma due anni dopo, nel 1992, le elezioni sancirono una netta spaccatura fra i partiti all’interno del Parlamento: quello boemo-moravo e quello slovacco. Come si può facilmente intuire, i motivi nazionalistici spinsero verso questa divisione irreversibile, che si concluse il 1° gennaio 1993 quando la Repubblica federale si sciolse e vennero create al suo posto la Repubblica ceca e quella slovacca.

In Ungheria e Bulgaria la transizione verso la democrazia fu rapida e senza spargimenti di sangue. Ben più complesse e sanguinose furono la fine dei regimi comunisti di Polonia e, soprattutto, Romania.

La Polonia di Solidarnosc

Lech Walesa, presidente della Polonia dal 1990 al 1995 e Premio Nobel della pace nella 1983

La Polonia viveva a metà degli anni ‘70 una difficile situazione di ristagno economico. In conseguenza al rialzo dei prezzi dei generi di prima necessità (1976), ci fu un’ondata di scioperi che portò alla saldatura fra l’opposizione degli operai e quella degli intellettuali e della Chiesa cattolica. L’elezione dell’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, a pontefice accrebbe il prestigio e l’autorità della Chiesa polacca. Nel 1980, a causa di un nuovo aumento dei prezzi, si assistette ad un’imponente mobilitazione: leader degli scioperanti divenne l’operaio Lech Walesa. In agosto l’opposizione ottenne un’importante vittoria: furono accordati la formazione di un sindacato indipendente, il diritto di sciopero, miglioramenti nelle condizioni lavorative. In settembre le organizzazioni sindacali non comuniste si riunirono nel movimento di Solidarnosc (in polacco “solidarietà”), fondato a Danzica il 22 settembre del 1980. Il primo ministro Gierek si dimise, sostituito dal generale Jaruzelski. La mobilitazione operaia e studentesca fu elevatissima: Solidarnosc raggiunse 10 milioni di iscritti. Walesa era un fervente cattolico, legato alla curia polacca ed anche per questo motivo Solidarnosc ha avuto ed ha un’identità di chiaro orientamento cattolico.

Nel 1981, dopo che era stata indetta una giornata nazionale di protesta, il 13 dicembre Jaruzelski proclamò la legge marziale, istituì un governo di salvezza nazionale, arrestò i capi del sindacato e lo stesso Walesa, dichiarando di agire per evitare un intervento sovietico. Ne seguì una reazione di netta condanna da parte dell’Occidente. La legge marziale rimase in vigore fino all’84 e l’opposizione, ormai clandestina, trovò un forte appoggio nella Chiesa. Jaruzelski nel 1985 fu eletto capo del governo, carica ricoperta fino al 1990. Dopo il 1986, il generale avviò una cauta politica di liberalizzazione che portò al riconoscimento (cosa unica in tutti i paesi sovietici) del diritto di sciopero dei lavoratori e di una loro rappresentanza autonoma. Il processo di democratizzazione ricevette una decisa svolta nel 1989, con la caduta del muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti nell’Europa dell’Est; vennero indette libere elezioni e Solidarnosc risultò essere la forza politica dominante. In seguito a tale vittoria venne formato il primo governo non comunista sotto la guida di T. Mazowiecki. Si avviò così un netto cambiamento politico che ha portato l’anno seguente all’elezione di Walesa alla presidenza della Repubblica. Il generale Jaruzelski ha accettato la sconfitta elettorale e ha deciso in seguito di ritirarsi a vita privata.

Con l’elezione di Lech Walesa a presidente della Repubblica, nel 1990, si può considerare concluso il processo quasi decennale di cammino verso la democrazia della Polonia.

La caduta del regno di Ceausescu

Nicolae Ceausescu con i leader del Patto di Varsavia, 1987 (da sinistra): Husák della Cecoslovacchia, Živkov della Bulgaria, Honecker della Germania Est, Gorbačëv dell'URSS, Ceausescu, Jaruzelski della Polonia e Kádár dell'Ungheria

In Romania la dittatura di Nicolae Ceausescu aveva assunto uno spiccato carattere clientelare e familiare, dando luogo a vistosi fenomeni di corruzione. Il regime si caratterizzava per l’uso sistematico della repressione e per le continue violazioni dei diritti umani. Il paese viveva, negli anni ‘80, una situazione di forte isolamento internazionale, anche rispetto agli altri paesi dell’Est europeo. L’economia era sull’orlo del collasso e il livello di vita della popolazione bassissimo; si erano inoltre inasprite le tensioni etniche con la minoranza ungherese. Il 15 dicembre 1989 esplosero delle agitazioni in Transilvania che, nonostante la violenta repressione, si estesero fino a coinvolgere la capitale. Di fronte all’insubordinazione di alcuni settori dell’esercito e alla formazione di un Comitato di salvezza nazionale che dichiarò decaduto il governo, Ceausescu e la moglie fuggirono; nel paese si svolgeva intanto una violenta contrapposizione fra gli insorti e le forze rimaste fedeli al regime. Il dittatore e sua moglie, catturati il 25 dicembre, furono sottoposti ad un processo sommario e condannati a morte. La guida del paese fu assunta da un Fronte di salvezza nazionale, guidato da Ion Iliescu, proveniente dalle file del partito comunista. I fatti di Bucarest ebbero un’immediata risonanza internazionale. Si trattò di uno dei primi casi in cui la televisione non solo amplificò e riprodusse le informazioni in tutto il mondo, ma svolse un resoconto dall’interno, in “tempo reale”, degli avvenimenti, dando luogo ad una “spettacolarizzazione” della politica. Lo stesso processo ed esecuzione di Ceausescu furono riprodotti in presa diretta, impressionando notevolmente l’opinione pubblica.

La Germania di Kohl

Il Cancelliere Kohl al Consiglio europeo nel 1987, incontro con il vice cancelliere e ministro degli esteri Hans-Dietrich Genscher

Nel 1982 la Repubblica Federale Tedesca (RFT) vide il cambio di governo fra i socialdemocratici e i cristiano-democratici a causa dello spostamento dei liberali che decisero di cambiare il partner dell’alleanza; fu nettamente ridimensionato il ruolo dei socialdemocratici, che fino ad allora, sotto la leadership di Willy Brandt prima, di Helmut Schmidt poi (in alcuni periodi con l’appoggio dei liberali), avevano avuto la guida del governo. Le successive elezioni del decennio, infatti, furono vinte dal partito cristiano-democratico, guidato dal 1976 da Helmut Kohl.

I cristiano-democratici si sono impegnati nella direzione del governo conducendo una politica per certi versi parallela, anche se meno draconiana, a quella che nello stesso periodo portava avanti Margaret Thatcher alla guida dei conservatori inglesi. Si trattava di una politica economica di chiara impronta liberista ma in condizioni differenti rispetto all’Inghilterra, segnata da una crisi economica non indifferente. Al contrario, l’economia tedesca veleggiava con il vento in poppa grazie alla tradizionale concertazione tra sindacati e imprenditori, fattore decisivo per la ripresa economica sin dal dopo guerra; infine, il marco tedesco era diventato una delle monete più forti sul mercato mondiale. La Germania, insieme al Giappone, infatti, contendeva il primato economico mondiale agli Stati Uniti.

Ciò che ha portato alla sconfitta del Partito socialdemocratico non è stato uno scontento dovuto alla condizione socioeconomica del paese, quanto piuttosto la riluttanza del partito stesso all’installazione degli “euromissili” sul suolo tedesco, che invece veniva approvata e sostenuta dagli alleati liberali e dai cristiano-democratici. Questo fatto ha scatenato molte proteste da parte di un forte movimento pacifista e ecologista. Divenuto cancelliere, Kohl si mostrò più disponibile verso la politica europeista; anzi, assieme al presidente francese François Mitterrand, spinse con più convinzione di altri verso l’unificazione europea. Kohl, al tempo stesso, continuò, anche se con maggiore cautela, le relazioni con la Repubblica Democratica Tedesca (RDT); questo non gli impedì di afferrare l’occasione venutasi a creare nel 1989 e ad affrettare la riunificazione scontrandosi con le critiche di molti concittadini.

L’ultimo “monarca” francese: François Mitterrand

Mitterrand e Helmut Kohl nel 1987

Dalla presidenza di Giscard d’Estaing a quella di Chirac, la vita politica francese ha conosciuto notevoli rivolgimenti. Al centro di questa storia, emerse la figura del socialista Mitterrand, presidente della Repubblica per quattordici anni dal 1981 al 1995.

L’alleanza fra la destra gollista e quella liberal-repubblicana, non riuscì ad avere il sostegno del paese e l’Unione delle sinistre (socialisti e comunisti) vinse le elezioni del 1981 con un programma che prevedeva progetti di nazionalizzazione, riforme sociali e aumenti salariali. I timori iniziali per la presenza dei comunisti furono presto dissipati. Tuttavia, di fronte alla crisi dell’economia mondiale, che ancora si faceva sentire all’inizio degli anni ‘80, i governi nominati da Mitterrand furono costretti a rivedere il programma elettorale e ad adottare misure economiche di stampo liberista piuttosto che socialiste.

Un fattore destabilizzante della storia politica francese è stato sicuramente il Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen, un partito xenofobo e razzista, affermatosi nel corso degli anni Ottanta. Il Fronte nazionale era stato fondato a Nizza nel 1972 e sin dai primi passi, si era differenziato rispetto alla destra democratica francese mostrando marcati tratti nazionalisti e xenofobi suscitati dalla notevole presenza di emigrati dai vari stati africani, una volta colonie francesi. Alla fine del decennio il Fronte Nazionale riscosse un forte successo nella banlieu parigina e in alcune città del Midi; fu tuttavia isolato sulla scena politica dagli altri partiti.

Nel 1988 Mitterrand si vide così riconfermato il mandato con il 54% dei voti, sconfiggendo il leader della destra Chirac. Tuttavia lo stesso Chirac era diventato, dal 1986, capo del governo, in seguito alla vittoria della destra nelle elezioni per l’Assemblea nazionale; questo particolare fenomeno determinò un regime di “coabitazione”, ovvero in presenza di un presidente della Repubblica di uno schieramento coesisteva un governo espressione dello schieramento avverso. Tuttavia le istituzioni della V Repubblica dettero prova di sapersi adattare e la vita politica francese continuò senza particolari sconvolgimenti.

Dalla CEE all’Unione Europea

L'emiciclo di Bruxelles

La Comunità Economica Europea è diventata, negli ultimi anni, una realtà sempre più importante. Nel giro di pochi anni dall’Europa dei 9 si passò all’Europa dei 15. Quella che oggi si chiama l’Unione Europea ha dovuto darsi una struttura rispondente a nuovi e più impegnativi compiti. Gli organismi della Comunità, interagenti con i singoli governi nazionali, devono guidare l’Unione verso la moneta unica prevista dal trattato di Maastricht.

Nel corso degli anni Ottanta il rinnovato impegno della Francia del presidente Mitterrand e della Germania guidata da Kohl fa sì che siano proprio questi paesi a trainare, pur non senza incertezze, gli altri verso l’obiettivo dell’unione europea e a farsi promotori dell’ampliamento del numero dei paesi membri. Nel 1981 entrò così a far parte della CEE la Grecia, e nel 1986 Spagna e Portogallo. Nel corso del 1994 si aggiungeranno anche Austria, Finlandia e Svezia mentre ancora una volta la Norvegia fu fermata dal risultato negativo di un referendum.