La Prima Guerra Mondiale

Le tensioni internazionali all’inizio del Novecento

Le aspirazioni imperialistiche della Germania

L'entrata principale al forte tedesco della città cinese di Tsingtao (allora possedimento coloniale della Germania); il vessillo sventolante è quello della Kaiserliche Marine.

Nel ventennio che precedette il primo conflitto mondiale, lo stato germanico fu protagonista di un travolgente quanto peculiare sviluppo industriale. Fu infatti in questo paese che il sistema capitalistico raggiunse i più accentuati livelli di concentrazione monopolistica: cartelli come quello carbonifero della Ruhr o quello dell’industria elettrotecnica (AEG e Siemens-Schuckert) oppure colossi industriali come la Krupp erano del tutto padroni del mercato interno, saldamente sostenuti dal sistema bancario e finanziario, dalla casta dei grandi proprietari terrieri dell’Est, gli Junker, che potevano vantare una radicata egemonia nell’apparato statale e militare, e compatti attorno alla figura del monarca Guglielmo II. Questo blocco di stampo conservatore, quando non apertamente reazionario, si rivolgeva all’esterno della nazione animato da una ferrea volontà imperialistica: l’esigua disponibilità di risorse, la limitata possibilità di flussi commerciali così redditizi come quelli statunitensi ed inglesi, l’impossibilità di un’espansione coloniale, oramai poco realizzabile, erano i principali fattori che alimentavano la volontà di potenza della Germania guglielmina. Un ruolo di prim’ordine nel panorama geopolitico internazionale veniva reclamato anche dalla classe media animata, all’inizio del Novecento, da diffusi sentimenti nazionalistici, che prendevano corpo in organizzazioni come l’Associazione pangermanica, che in quegli anni raccoglieva migliaia di tedeschi sotto la bandiera del destino imperiale della nazione.

Una delle prime tappe sul cammino imperialistico era costituita dall’affermazione di un ruolo centrale nelle relazioni internazionali tentando di rompere il probabile accerchiamento e cercando di incrinare i rapporti tra nazioni nemiche come Francia, Inghilterra e Russia. La dimostrazione di forza fornita durante le due crisi marocchine del 1905 e 1912, però, non fece altro che rinsaldare i peraltro fragili rapporti tra le altre potenze europee. La Germania si trovava così alla vigilia della guerra a fianco di un alleato austro-ungarico oramai vacillante e di uno italiano che si dimostrava tiepido ed ambivalente: un sostanziale isolamento che le sarebbe stato alla lunga fatale.

La crisi endemica dell’impero austro-ungarico

L'Imperatore d'Austria-Ungheria Francesco Giuseppe nel 1910

Nell’Impero asburgico le contrastanti spinte centrifughe nazionali raggiunsero nel primo quindicennio del secolo il loro apogeo. Da un lato vi era infatti l’organizzazione dei “giovani cechi”, animati dalla figura carismatica di Thomas Masaryk, che raccoglieva anche le aspirazioni indipendentiste degli slovacchi; dall’altro agivano come polo di attrazione dell’etnia slava le spinte centrifughe e nazionalistiche della Serbia. Le regioni italiane sotto la corona imperiale erano infiammate dal fuoco irredentista, mentre l’Ungheria, animata dal Partito dell’indipendenza guidato da Ferenc Kossuth, reclamava una maggiore autonomia sia a livello amministrativo che militare. La monarchia, retta da Francesco Giuseppe I fino al 1916, seppe partorire soltanto misure palliative non riuscendo ad ottenere una reale pacificazione. La concessione del suffragio universale, che si inseriva nel tentativo più generale di fornire una base più popolare all’Impero, non fu sufficiente a risolvere contraddizioni profondamente radicate e probabilmente insolubili. Ipotesi riformatrici come il federalismo o il “trialismo” (cioè l’associazione all’Austria e all’Ungheria di un altro elemento nazionale dominante, vale a dire uno stato slavo del Sud) rappresentarono segni tangibili di questi nodi inestricabili: l’Impero che si apprestava ad entrare nel conflitto si rivelava così un “colosso” dalle fondamenta assai fragili.

L’impero russo

Lo zar Nicola II Romanov

Agli albori del nuovo secolo la Russia era in preda a una forte regressione politica: il sistema autocratico di Nicola II Romanov restava rigido ed assoluto e provvedeva ad accantonare ogni tentativo di occidentalizzazione. I poteri degli zemstvo, gli organi di autogoverno locale, erano stati notevolmente ridotti in favore di una centralizzazione statale nell’ambito della giustizia e dell’istruzione. Parallelamente procedeva l’opera di “russificazione” delle minoranze nazionali.

In queste condizioni la Russia tentava il suo primo decollo industriale: il sostegno dello Stato alla produzione nazionale consentiva grandi profitti ai capitalisti stranieri che venivano incoraggiati a investire in Russia, anche attraverso la repressione delle rivendicazioni sociali e il contenimento dei salari. L’industrializzazione era dunque un processo imposto dall’alto, a forte concentrazione industriale e con distretti isolati in un territorio prevalentemente agricolo, e non innescato da un’autonoma borghesia imprenditoriale.

L’improvviso aumento dei prezzi, conseguenza dell’impegno militare contro il Giappone, costituì la causa scatenante delle prime manifestazioni contro lo zar e la sua politica. Gli scioperi si moltiplicarono fino a raggiungere partecipazioni altissime a Pietrogrado nel 1905, quando l’ingiustificato licenziamento di quattro operai scatenò uno sciopero generale. L’enorme partecipazione e l’ampiezza delle imprese coinvolte spinsero il Pope Gapon a organizzare una manifestazione gigantesca, con il duplice obiettivo di evitare un rivolgimento istituzionale antizarista e costringere il sovrano a fare alcune concessioni: Gapon elaborò quindi una petizione basata sul riconoscimento degli elementari diritti individuali e democratici nell’ambito di un sistema monarchico-costituzionale e sulla cessazione della guerra col Giappone.

Giunti dinanzi al palazzo d’Inverno, i manifestanti trovano ad attenderli l’esercito dello zar che non esitò a fare immediatamente fuoco, uccidendo mille persone e ferendone duemila. La giornata resterà impressa nella memoria storica come la “Domenica di sangue” e costituì l’inizio di un processo rivoluzionario che finì col travolgere la corte zarista.

La dura repressione della manifestazione dette il via a una serie di sommosse e di ammutinamenti nelle forze armate che si estesero in tutto il Paese.

L’andamento disastroso della guerra in estremo oriente contribuì all’intensificazione delle agitazioni gettando la Russia in un clima di semi-anarchia: si diffusero in tutto il Paese nuovi organismi rivoluzionari, i soviet, consigli popolari eletti nei luoghi di lavoro e basati sul principio della democrazia diretta.

Il Soviet di Pietroburgo assunse la guida del movimento rivoluzionario, la cui crescente forza costrinse lo zar alla concessione di una costituzione e all’istituzione della Duma (camera dei deputati) ad elezione popolare, che venne tuttavia svuotata progressivamente di ogni potere reale.

Tra il 1906 e il 1911 il governo venne diretto da Stolypin, che represse le correnti rivoluzionarie e le minoranze nazionali, appoggiato dalla Chiesa ortodossa favorevole ai pogrom anti-ebraici e da molti intellettuali attratti dall’ideologia reazionaria.

Il fallimento della riforma agraria tentata da Stolypin segnò la ripresa dell’agitazione sociale. Al momento dell’entrata in guerra la Russia era una nazione divisa e lacerata, nonché male attrezzata, con una rete ferroviaria insufficiente e un armamento inadeguato.

La corsa al riarmo

Soldati tedeschi armati di MG 08, la mitragliatrice più diffusa fra i ranghi degli Imperi centrali, fino al 1939

Molte furono le innovazioni belliche sperimentate o utilizzate per la prima volta durante la prima guerra mondiale in quasi tutti i principali settori militari.

Un posto di rilievo spetta al perfezionamento della mitragliatrice, protagonista indiscussa della lunga guerra di trincea. Migliaia di uomini vennero falciati nelle loro avanzate dalle raffiche di questi maneggevolissimi ordigni di morte. Per contrastare il fuoco delle mitragliatici e i reticolati di filo spinato le grandi potenze si impegnarono nello sviluppo di nuove macchine belliche: i carri armati, che apparvero già all’inizio della guerra, ma vennero prodotti e utilizzati su larga scala solo negli ultimi mesi del conflitto.

Anche le armi più tradizionali come fucili e cannoni venero perfezionate migliorandone la precisione di tiro, la gittata e la velocità di caricamento. Il 1915 segnò la nascita di un nuovo micidiale tipo di guerra, quella chimica, utilizzata per la prima volta dai tedeschi contro i francesi nella regione di Ypres in Belgio: 5.000 furono i morti nei primi quattro giorni di utilizzo del gas.

Nel contesto di un conflitto fatto di lunghissimi scontri tra enormi masse di uomini assunsero un particolare rilievo, soprattutto a livello di propaganda, gli scontri aerei. I “cavalieri dell’aria”, come Manfred von Richtofen (il “barone rosso”), si scontravano in maniera apparentemente individuale, facendo leva su elementi come la destrezza, l’abilità e il coraggio che erano solo un vago ricordo negli immensi massacri terrestri.

Le innovazioni tecniche che si successero nel corso della guerra accrebbero l’importanza dell’arma aerea, ma essa non costituì un elemento decisivo del conflitto. Il numero di bombe e di armamenti leggeri che essi potevano trasportare era infatti ancora limitato e i danni dei bombardamenti aerei, paragonati alle devastazioni provocate dagli stessi nel secondo conflitto mondiale, furono modesti. Nonostante ciò l’impatto psicologico che l’utilizzo dell’aviazione ebbe sulla popolazione fu eccezionale: in molti casi a essere colpita fu proprio la popolazione civile, venendo così a inaugurare un tipo di offensiva che caratterizzò l’immane conflitto scoppiato in Europa appena venti anni dopo il primo.

L’Impero coloniale britannico

Lloyd George, primo ministro britannica durante la guerra

La Gran Bretagna sul finire dell’Ottocento stava attraversando una difficile fase economica, causata soprattutto dalla crescente concorrenza industriale e commerciale tedesca e statunitense. Joseph Chamberlain, nominato ministro delle Colonie nel 1895, mise a punto un piano di massima valorizzazione dei benefici dell’impero, con un’ulteriore finalità di conservazione sociale. Si trattava di promuovere un deciso intervento statale nella vita economica e sociale: i rapporti con le colonie, attraverso un’unione doganale interna, andavano pianificati ed incrementati al fine di ottenere da un lato grandi quantità di materie prime a basso costo e dall’altro sbocchi commerciali per i prodotti inglesi. Tuttavia simili misure non sortirono gli immediati effetti sperati e per questo Chamberlain istituì una sorta di protezionismo doganale, cioè una tariffa imperiale che coinvolgeva tutti i paesi dell’Impero britannico nel tentativo di rendere lo scambio commerciale sicuro e fiorente. La classe dirigente inglese tuttavia non approvava tale linea, che appariva pericolosa sia perché la nazione si trovava a dipendere dalle importazioni alimentari provenienti da paesi fuori dell’impero sia per le esportazioni in Europa e negli Stati Uniti. Dopo la dura guerra che oppose la Corona ai boeri del Sudafrica (1899-1902), e che incrinò non poco il prestigio britannico, all’alba del nuovo secolo la generale ripresa produttiva interessò anche l’economia inglese. Il rinnovato vigore delle rivendicazioni operaie, propugnate dalle Trade Unions, spinse da un lato alla nascita del Labour Party e dall’altro alla spinta riformatrice del partito liberale: le elezioni del 1906 videro l’affermazione della neonata formazione (29 deputati) e il successo dei liberali. Fu questo il partito che avrebbe condotto il paese prima e durante il conflitto mondiale attraverso personaggi del calibro di Edward Grey, Herbert Asquith, Winston Churchill e David Lloyd George. Il processo di riforme sociali prevedeva fra l’altro la giornata lavorativa di otto ore, il divieto di indennizzo sindacale per le ore di sciopero perdute e le pensioni per la vecchiaia. Ciò nonostante il livello di conflittualità della classe operaia rimase molto intenso: la stasi salariale spinse infatti ferrovieri, minatori, portuali alla proclamazione di grandi scioperi che tra il 1910 e il 1914 attraversarono ripetutamente il paese.

La necessità, in una fase così delicata per i liberali, di accaparrarsi il sostegno parlamentare degli irlandesi indusse il governo ad una risoluzione della questione irlandese. Tra il 1912 e il 1914 venne varato l’Home Rule, che concedeva all’Irlanda un’ampia autonomia con un proprio governo e un proprio parlamento, ma dipendente dall’Inghilterra per tutte le questioni di interesse comune.

La soluzione non ebbe successo né tra i nazionalisti irlandesi, che miravano alla piena indipendenza, né tra la minoranza protestante dell’Ulster (Irlanda del Nord), che a sua volta organizzava un movimento armato per opporsi all’autonomia. Dopo un lungo travaglio l’Home Rule venne approvato nel 1914, ma lo scoppio della guerra ne decretò la sospensione.

La “rivoluzione di Pasqua” del 1916 provocò la sconfitta dell’esercito ribelle irlandese da parte delle forze inglesi e tutti i principali leaders del movimento indipendentista vennero arrestati. Il fallimento della rivolta e la dura repressione inglese allargarono il sostegno della popolazione agli indipendentisti. Così nel 1919 Michael Collins fondò l’IRA, l’esercito repubblicano irlandese, composto da più di 60.000 uomini organizzati in una struttura militare: i terribili anni della guerriglia e del terrorismo irlandese ebbero inizio.

La sete di rivincita della Francia

Ritratto di Poicaré, presidente francese durante la guerra

Il caso Dreyfus scoppiò nel 1894 con la condanna di Alfred Dreyfus, un ufficiale ebreo accusato di aver fornito documenti riservati all’ambasciata tedesca. L’innocenza dell’ufficiale e la copertura garantita dai vertici militari ai veri responsabili risultarono presto evidenti e la stampa e l’opinione pubblica francesi si divisero tra innocentisti e colpevolisti.

La campagna per la revisione del processo culminò nella pubblicazione del celebre articolo “J’accuse” di Emile Zola. La condanna venne confermata nel 1899, ma un atto di grazia del Presidente rese la libertà all’ufficiale che venne pienamente riabilitato solo nel 1906. Il caso Dreyfus portò alla luce le contraddizioni di una società divisa tra forze reazionarie di destra e forze più moderate o progressiste.

Le elezioni del 1899 sulla scia del caso Dreyfus si conclusero con la vittoria delle forze progressiste. Le elezioni del 1902 portarono invece al governo i radicali, che inaugurarono una politica di opposizione frontale nei confronti delle forze reazionarie: vennero sciolte alcune associazioni di estrema destra; furono finalmente possibili la modernizzazione e il rinnovamento dell’esercito seguito a un’epurazione dei suoi vertici. Il governo radicale si caratterizzò soprattutto per la sua azione anti-clericale contro le posizioni di potere che la Chiesa ancora deteneva in seno allo Stato soprattutto nel campo dell’istruzione. Le relazioni diplomatiche tra la Francia e la Santa Sede si interruppero nel 1905 con il risultato di produrre ulteriori divisioni nel paese; nonostante ciò il successo e il rafforzamento dei radicali fu evidente. Riforme sociali importanti come la riduzione dell’orario di lavoro, la legge sul riposo settimanale obbligatorio e le pensioni di vecchiaia furono portate avanti dai successivi governi di Georges Clemenceau (1906) e Aristide Briand (1910); ma l’inasprimento delle tensioni sociali non subì alcun freno e condusse a un’ondata di scioperi che provocarono un duro scontro tra governo radicale e classi lavoratrici. Il contrasto tra forze operaie e radicali favorì l’ascesa dei moderati che vinsero le elezioni del 1912 e dichiararono primo ministro Poincaré, ma l’attenzione nazionale era già rivolta alle tensioni balcaniche e presto il nuovo governo venne coinvolto nel primo conflitto mondiale.

La guerra italo-turca in Libia e le sue conseguenze

Trincea in un avamposto italiano nel deserto libico

La prima guerra mondiale fu un conflitto caratterizzato dallo scontro delle grandi alleanze definitesi in Europa a cavallo dei due secoli. Nel 1882 nacque la Triplice Alleanza che vide unite la Germania, l’Austria e l’Italia; nel 1904 Francia e Inghilterra, mettendo da parte i dissidi di origine soprattutto coloniale, sancirono un’Entente cordiale che nel 1907, dopo le prime avvisaglie dell’aggressività tedesca in Africa e austriaca nei Balcani, si estese alla ex nemica Russia dando vita alla Triplice intesa.

L’Europa era dunque spezzata in due: una sequela di microconflitti in Africa e nei Balcani, di natura apparentemente coloniale, costituirono in realtà delle esercitazioni militari e diplomatiche.

Le crisi marocchine cementarono l’Entente cordiale e offrirono un valido banco di prova per le diplomazie internazionali che dettero vita a una farsesca conferenza di pace ad Algeciras, mentre i Balcani furono il teatro di prove di forza tra varie nazioni, tra cui anche l’Italia, che contribuì a far precipitare gli eventi verso il conflitto totale dichiarando guerra alla Turchia. La paura dell’espansione dell’Alleanza nell’Europa dell’est porterà quindi la Russia a sanare i conflitti che la separavano dall’Inghilterra per il controllo degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli e a unirsi a essa e alla Francia nella Triplice Intesa.

1914: l’apogeo delle tensioni internazionali

Gabriele Galantara, "Domani a conti fatti - Pantalone: Valeva proprio la pena? ", vignetta per L'Asino contro la guerra di Libia, 1911

Lo scacchiere internazionale nel 1914 è costituito da varie posizioni di forza che si concretizzeranno in molteplici conflitti nazionali.

La Francia acuiva l’ostilità nei confronti della Germania a causa dell’annessione dell’Alsazia-Lorena all’impero del Reich; la Germania era insoddisfatta delle decisioni prese dalla comunità internazionale nella spartizione dei domini coloniali in Africa e Asia; l’Austria e la Russia si scontravano nei Balcani a seguito dell’annessione austriaca della Bosnia-Erzegovina; la Germania e l’Inghilterra lottavano per la supremazia navale; in generale tutte le grandi potenze erano in gara tra loro sul piano economico e industriale.

La corsa agli armamenti venne intrapresa dalle grandi potenze a un ritmo inusitato. Il ricorso agli apparati militari divenne in questo contesto il mezzo principale per sostenere le proprie posizioni nei rapporti internazionali. L’origine di questa corsa al riarmo non va però ricercata solo nell’aspra lotta per i mercati o nella spinta a rivendicazioni territoriali e dinastiche; costituiva altresì un valido diversivo per le lotte politiche e sociali interne.

Le paure suscitate dalla rivoluzione russa del 1905 e dalla rivoluzione dei Giovani Turchi offrirono infatti alle élites nazionaliste l’occasione di rinfocolare nell’opinione pubblica europea sentimenti antisocialisti e antidemocratici.

Il nazionalismo serbo e l’attentato di Sarajevo

Il processo a Sarajevo. Princip è il terzo da sinistra.

La regione dei Balcani all’inizio del Novecento era caratterizzata da problemi di minoranze e irredentismi, da aggressive forme di rivendicazione culturale e religiosa, in un clima di generale decadenza dell’Impero Ottomano. In questa regione si trovarono coinvolte più o meno direttamente tutte le principali potenze europee.

La crisi balcanica ebbe inizio tra il 1908 e il 1909: in seguito alla rivoluzione dei Giovani Turchi (1908) l’Austria-Ungheria si annesse la Bosnia-Erzegovina; ciò fece naufragare i progetti della Serbia impegnata nella creazione di un regno serbo indipendente. La Serbia trovò un alleato nella Russia, già in guerra con l’Inghilterra per il controllo degli stretti dei Dardanelli e del Bosforo.

L’Inghilterra fu così costretta a chiedere una conferenza internazionale che chiarisse la questione bosniaca. Questa proposta fu però rifiutata dall’Austria che temeva di perdere i diritti acquisiti sulla Bosnia-Erzegovina. L’Italia, da parte sua, concluse nel 1909 a Racconigi un accordo segreto con la Russia in funzione antiaustriaca. La Francia, ritenendo di non essere ancora militarmente pronta, e la Germania, fedele all’Austria, non intervennero subito nella questione.

L’accresciuta virulenza dei nazionalismi complicò non poco la questione: nel 1911 nacque l’organizzazione segreta serba “Unità o Morte” (Mano Nera), che spinse per la creazione di uno stato degli Slavi del sud (Yugoslavia).

La situazione sfociò nelle due guerre balcaniche del 1912-13, che tuttavia non posero fine alle tensioni. La Serbia infatti si vide negato dall’Austria e dall’Italia lo sbocco al mare, impedito dalla creazione del principato di Albania. Il governo serbo, al fine di fomentare il sentimento antiasburgico negli slavi, tollerò in questa circostanza organizzazioni irredentiste come “Unità o Morte”, che aveva sede a Sarajevo.

L’assassinio dell’erede al trono austriaco, l’arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie, a opera di uno studente bosniaco Gavrilo Princip, appartenente ad “Unità o Morte”, fu la scintilla che fece esplodere il primo conflitto mondiale. L’attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914 fu l’ultimo di una serie di atti terroristici di matrice anarchica che avevano mietuto molte vittime tra capi di Stato e principi ereditari.

L’escalation verso il conflitto

La mobilitazione tedesca del 1914.

L’Austria non ebbe difficoltà ad usare l’attentato all’arciduca Ferdinando come pretesto per risolvere definitivamente la minaccia rappresentata dalla Serbia. Il 23 luglio l’Austria inviò a Sarajevo un ultimatum, i cui contenuti, volutamente inaccettabili, resero inevitabile il conflitto.

Il 25 dello stesso mese la Serbia, con l’appoggio russo, proclamava una mobilitazione parziale; il 28 luglio l’Austria-Ungheria dichiarava guerra alla Serbia.

Si innescò così un pauroso meccanismo a catena: la Russia ordinò la mobilitazione di tutte le forze armate ai confini con la Germania. Il Reich tedesco inviò un ultimatum alla Russia, chiedendo l’immediata sospensione dei preparativi bellici, e un ultimatum alla Francia, ingiungendole la neutralità. Non avendo ricevuto risposta, la Germania dichiarò guerra alla Russia il 1° agosto e alla Francia il 3 agosto, affidandosi al Piano Schlieffen, da anni allo studio dei vertici militari, che prevedeva una rapida conquista della Francia, così da concentrare subito le armate contro la Russia. Questo piano si basava sul passaggio delle truppe tedesche nel neutrale Belgio e sulla prevedibile lentezza dell’apparato militare russo. Ma quando il 4 agosto le truppe tedesche entrarono in Belgio, l’Inghilterra dichiarò guerra alla Germania.

In tutta Europa si spengono le luci

Allegoria della Germania allo scoppio della guerra

Il nazionalismo novecentesco si definiva “realista e moderno” in contrapposizione all’ideologismo del secolo precedente secondo il quale ogni popolo poteva affermare la propria libertà e indipendenza senza negare lo stesso diritto agli altri. Attraverso l’uso sistematico della guerra ogni gruppo umano si organizza e si muove armato nella lotta per la sopravvivenza. Nessuno dei paesi belligeranti accetta di passare per l’oppressore. Neppure la Germania, epicentro del “militarismo” prussiano, si autorappresenta in chiave espansionistica. E’ invece la retorica della “autodifesa” che prende campo ed obnubila il pensiero collettivo. Tutti, tedeschi compresi, sostengono di agire solo per uno stato di necessità, per difendersi dall’accerchiamento delle altre potenze. L’Austria vuole punire i nazionalisti serbi, la Russia si schiera come protettrice dei fratelli slavi; la Francia si lega alla Russia nel contenimento dell’Austria. La Gran Bretagna vuole limitare l’espansione di ogni paese che potesse poi minacciarla nel suo impero coloniale. La Germania infine afferma di volere rompere l’assedio nel quale è stretta da coloro che le impediscono di crescere come grande potenza. E’ questo il sipario di propaganda e di menzogne che l’imperialismo fa scendere su tutta l’Europa.

I primi due anni di guerra

1914: i fronti e le alleanze

Carlo I, successore al trono d'Austria-Ungheria, dopo l'assassinio di Francesco Ferdinando (suo zio) e pronipote di Francesco Giuseppe

L’impero austroungarico, nonostante l’impegno su un unico fronte, risentì immediatamente dei conflitti e delle lacerazioni nazionali che, già nell’ultima parte dell’Ottocento, lo minavano dall’interno. Fu questo fattore, e non soltanto le offensive nemiche, a decretare il collasso dell’impero. L’imperatore Carlo I, sul trono nel 1916 dopo la morte del padre Francesco Giuseppe, tentò una politica di conciliazione attraverso una riforma federale, che tuttavia non fu sufficiente a restituire vigore soprattutto al fronte interno.

Per l’impero russo l’entrata nel conflitto mise drammaticamente in evidenza la profonda crisi economica e sociale che l’immensa nazione stava attraversando. La grave carestia che piegò il morale della popolazione, la penuria di rifornimenti per l’esercito furono alla base della progressiva disgregazione politica e militare del 1916-1917 che spianò la strada all’abdicazione di Nicola II, alla rivoluzione del Febbraio e a quella dell’Ottobre e infine alla pace separata di Brest-Litovsk.

Civili armeni in marcia forzata verso il campo di prigionia di Mezireh, sorvegliati da soldati turchi armati. Kharpert, Impero Ottomano, aprile 1915.

L’impero ottomano, nonostante un andamento progressivamente negativo del proprio conflitto, ebbe comunque il tempo ed il modo per perpetrare quello che è stato il primo genocidio sistematico del XX secolo: quello degli Armeni. Temendo infatti che tale minoranza etnica potesse schierarsi con il nemico russo, lasciando campo libero ad odi antichi e radicati, il sultano dette il via nel 1915 ad una persecuzione fatta di deportazioni di massa, torture ed eccidi. I dirigenti armeni vennero eliminati e la popolazione decimata: alla fine della guerra rimanevano solo alcune piccole enclaves armene.

Il fronte occidentale: dall’attacco tedesco alla Francia alla difesa di Parigi

Generale Joseph Joffree che fermò i tedeschi sulla Marna

Sul fronte occidentale la guerra cominciò con notevoli successi per le truppe tedesche, comandate da Helmuth von Moltke, che penetrarono in pochi giorni in Francia, giungendo sino a 40 chilometri da Parigi.

Tuttavia la controffensiva delle armate francesi, guidate da Joseph Joffre, sferrata sulla Marna il 6-12 agosto, interruppe l’avanzata tedesca, determinando il fallimento del “piano Schlieffen” e provocando la sostituzione del comandante tedesco con Erich von Falkenhayn. La prevista guerra lampo divenne così una logorante guerra di posizione, con gli eserciti che si fronteggiavano nelle trincee lungo un fronte di circa 750 chilometri tra il mare del Nord e la Svizzera.

1914: la battaglia della Marna

L'avanzata tedesca fu fermata dal rapido contrattacco Joffre che, grazie anche all'uso di 600 taxi, permise di schierare in pochissime ore migliaia di soldati sulla Marna

Conclusa l’invasione del Belgio con la prevista rapidità, l’esercito tedesco riuscì ad avanzare fino alle porte di Parigi, ma, pur riportando nel corso dell’invasione alcuni rilevanti successi, non prevalse in modo decisivo.

La mobilitazione francese fu altrettanto rapida e, grazie anche all’immediato intervento del corpo di spedizione inglese, l’esercito del territorio invaso si riorganizzò attestandosi lungo il corso della Marna.

L’imprevisto attacco russo sul fronte orientale costrinse la Germania a spostare parte delle truppe a est e l’esercito tedesco iniziò ad accusare le conseguenze di un’avanzata che rendeva difficili le comunicazioni tra il fronte e le retrovie.

Il generale Joffre a capo dell’esercito francese decise allora di sferrare un improvviso attacco il 5 settembre; la battaglia si prolungò fino al 12 settembre con perdite tra tutti e due gli eserciti che si aggirarono intorno alle 500.000 unità. Il fronte tedesco si spostò quindi all’indietro sui fiumi Aisne e Somme.

La sconfitta della Marna segnò il fallimento della guerra-lampo e la Germania, contrariamente alle previsioni dei suoi più valenti strateghi, fu costretta a difendersi su due fronti, avendo la Russia organizzato il suo esercito più rapidamente del previsto.

Il fronte europeo si estendeva dal mare del Nord al confine svizzero per 750 chilometri, trasformandosi in una linea continua di trincee e fortificazioni. La guerra di trincea diventò una terribile realtà.

Una guerra di posizione e di logoramento

Una sentinella del Reggimento Cheshire in una trincea vicino a La Boisselle durante la battaglia della Somme, luglio 1916

La prima guerra mondiale fu teatro di gigantesche battaglie i cui unici risultati furono la morte di centinaia di migliaia di soldati e l’avanzata di pochissimi chilometri degli eserciti. Già dal 1915 il fronte occidentale, che doveva essere estremamente mobile nei piani strategici delle potenze coinvolte nel conflitto, divenne una linea ininterrotta di trincee, fortificazioni e reticolati di filo spinato. Il fronte orientale invece, anche a causa di un’estensione territoriale più ampia, si mantenne più fluido.

I comandi militari si dimostrarono del tutto impreparati alla nuova situazione, continuando a confidare nelle grandi offensive come strumento risolutivo per l’intero conflitto.

Truppe francesi all'assalto sul plateau di Étrépilly durante la battaglia

La guerra di logoramento costrinse a una mobilitazione sempre maggiore delle risorse umane e industriali. La genialità strategica e la vittoria in battaglia erano meno importanti della capacità di mettere in campo imponenti masse di uomini e di mezzi per contrastare l’equivalente dispiegamento di forze avversario. La guerra allora non fu più limitata ai fronti e ai campi di battaglia, ma investì direttamente l’intera società.

Le lunghe attese nel fango, gli assalti sanguinosi e spesso suicidi (per il fuoco delle mitragliatrici nemiche) portavano alla conquista di poche centinaia di metri, mentre l’impossibilità di sfuggire ai bombardamenti dell’artiglieria avversaria e la rigida disciplina imposta ai soldati provocavano frustrazione e logoramento fra i combattenti. Furono queste le caratteristiche davvero “innovative” della prima guerra mondiale. Nel corso del conflitto l’insubordinazione non fu un fenomeno relativo solo alla Russia (anche se l’importanza storica della rivoluzione d’Ottobre non ebbe in questo periodo paragoni), perché l’“indisciplina collettiva” investì anche gli eserciti francese e tedesco, suscitando un inevitabile inasprimento della disciplina e delle punizioni per i disertori.

Fanteria francese mentre si appresta a combattere il nemico in avanzata sulla Marna

La guerra di trincea e di logoramento si caratterizzò per le attese infinite e gli improvvisi colpi di mano da parte di un esercito o dell’altro che non si risolvevano più nel modo tradizionale: la battaglia campale mutava radicalmente la propria natura. La durata si estendeva fino a raggiungere mesi e mesi di massacri, di attacchi e contrattacchi. Il carattere risolutivo di tali immensi macelli fu solo mera propaganda e non trovava riscontro nella realtà: le battaglie incidevano sul morale delle truppe costrette all’inattività forzata per mesi e mesi, ma dopo i primi giorni di combattimento il panico e il terrore per lo stallo micidiale in cui inevitabilmente si cadeva avevano il sopravvento.

Sul mare l’unico grande conflitto si verificò al largo delle coste della penisola dello Jutland: in esso si affrontarono le due grandi flotte rivali, quella tedesca e quella inglese, con risultati simili ai conflitti terrestri. L’assenza di grandi battaglie sul fronte mediorientale si spiega con il ricorso dell’Intesa alla guerriglia piuttosto che alla guerra di fronte condotta dai popoli arabi contro l’impero Ottomano ormai agonizzante.

I fronti interni

Entrata delle truppe tedesche della 1ª Armata a Bruxelles

L’inizio di una guerra che rispetto al passato coinvolgeva le nazioni belligeranti in maniera totalizzante dette il via ad una serie di profondi mutamenti che interessarono la società in tutti i suoi ambiti ed aspetti, i modi della politica e il suo rapporto con l’economia. La mobilitazione industriale comportò ed indusse, rispetto all’impostazione liberista di stampo ottocentesco, il passaggio ad un intervento regolatore dello stato che si sarebbe poi consolidato in tempo di pace in molti paesi ad economia capitalista, soprattutto dopo la grande crisi del 1929.

La strutturale carenza di manodopera maschile impegnata nel conflitto catapultò in vari settori industriali, da quello pesante al settore tessile a quello alimentare, una notevole quantità di donne e di giovani non ancora in età di arruolamento. Ciò contribuì ad innescare un processo di ridefinizione dei ruoli e delle identità sociali: il ritorno alla normalità comportò sì la riassunzione della tradizionale collocazione domestica della donna (pur non senza conflitti), tuttavia l’importanza dell’apporto femminile allo sforzo bellico contribuì a legittimare la rivendicazione dei diritti civili e politici avanzata dai movimenti femministi, in particolare nei paesi anglosassoni.

Il fattore propagandistico ebbe un ruolo fondamentale nella coesione e compattezza dei fronti interni: i governi imbrigliarono e piegarono alle esigenze del conflitto le fonti e i canali di informazione, proibendo attraverso la censura qualsiasi intervento che potesse minare la fiducia della popolazione nella vittoria della propria nazione. Venne combattuto in ogni modo il “disfattismo”, il che contribuì a fiaccare qualsiasi pur legittima e giustificata pretesa critica: a farne le spese furono soprattutto i movimenti e i partiti rivoluzionari, che si videro spesso perseguitati e repressi anche dalle stesse forze socialdemocratiche.

Sin dal primo anno si rese indispensabile l’utilizzo di eserciti sempre più numerosi, assistiti dal punto di vista logistico e ben armati. L’imprevista durata della guerra costrinse così tutte le nazioni a richiamare sia giovanissimi soldati sia riservisti di età già avanzata così da ottenere una mobilitazione generale delle risorse umane.

All’inizio del conflitto l’esercito meglio addestrato e comandato era quello tedesco con 82 divisioni, delle quali 31 di riserva. L’Austria-Ungheria invece non fu in grado di schierare un esercito altrettanto imponente a causa della disomogeneità etnica del proprio impero: meno di un quarto degli uomini erano tedeschi e solo un quarto ungheresi; questa composizione variegata fu alla base della progressiva insubordinazione delle truppe slave e ceche e condusse alla disgregazione improvvisa dell’armata.

L’impero russo possedeva l’esercito più imponente in termini di masse umane schierate: 85 divisioni di fanteria e cavalleria, 35 della riserva: era tuttavia male organizzato, armato ed equipaggiato, a conferma dell’arretratezza economica e sociale del Paese.

L’esercito francese, pur essendo composto da 73 divisioni e quindi numericamente rilevante, era agli ordini di uno stato maggiore con una visione aggressiva della guerra che mandò al massacro intere masse di uomini in battaglie tanto sanguinose quanto inutili.

L’Inghilterra invece schierava un esercito organizzato su base volontaria con una visione strategica e degli armamenti estremamente moderna grazie all’esperienza militare della guerra anglo-boera; inoltre l’esercito inglese e quello francese vennero continuamente incrementati da contingenti coloniali (australiani, indiani, neozelandesi) che alla lunga si rivelò un elemento decisivo per la vittoria finale.

Oltre otto milioni di soldati risultarono morti o dispersi nel corso del conflitto: la Russia (che si arrese un anno prima delle altre nazioni) contò 1.800.000 morti, la Germania 1.800.000, la Francia 1.400.000, l’Impero britannico 947.000, l’Italia 650.000, la Romania 335.000, la Turchia 325.000 e gli Stati Uniti 115.000, senza tener conto degli oltre 20 milioni di feriti e mutilati.

Il fronte orientale: lo scontro austro-serbo e il conflitto russo-tedesco

Un reggimento di fanteria russa in marcia.

Ad Oriente la Russia aveva dato inizio nell’agosto del 1914 alla penetrazione nella Prussia dell’est. Nonostante il contemporaneo impegno ad Occidente, l’esercito tedesco, sotto il comando dei generali Ludendorff e Hindemburg, riuscì a sferrare una potente controffensiva, riportando rilevanti successi nelle battaglie di Tannenberg e dei Laghi Masuri. Le truppe dello zar ebbero invece la meglio nei confronti dell’esercito austriaco, riuscendo ad occupare la Galizia. Al di là comunque delle sconfitte subite, l’intervento della Russia ebbe quale importante conseguenza quella di obbligare la Germania a distogliere notevoli contingenti militari dal fronte francese, dove nell’autunno nel 1914 il conflitto assumeva un andamento statico e logorante. Nel corso del 1915 i russi rimasero attestati sulle posizioni occupate fra il Baltico e lo Dniepr.

Nei Balcani, dopo una fase iniziale durante la quale la Serbia riuscì a tener testa all’esercito imperiale, l’entrata in campo della Bulgaria a fianco dell’Austria e della Germania aggravò irrimediabilmente la situazione dello stato slavo.

L’allargamento del conflitto

Il Giappone

Soldati russi di fronte a soldati giapponesi morti nella trincea di Port Arthur.

Allo scoppio del conflitto il Giappone era ormai candidato a divenire la massima potenza militare e politica dell’Asia.

Con la restaurazione del potere imperiale, sancita dalla salita al trono dell’imperatore Mutsuhito nel 1867, iniziò per il Giappone l’era Meiji, durante la quale fu abolito il sistema fiscale e avviato un processo di industrializzazione, strettamente legato ai modelli industriali occidentali. In una sorta di silenziosa e quasi cospirativa avanzata del processo di industrializzazione (unica cosa in grado di dotare il Giappone delle risorse sufficienti per contrastare l’egemonia imperialista occidentale) giovani studenti vennero mandati a studiare nelle università tedesche, americane e inglesi mentre tecnici stranieri vennero chiamati a operare in Giappone. Lo Stato ebbe il ruolo fondamentale di creare l’ossatura dell’industria nascente. Sulle campagne ricadde l’impegnativo onere finanziario dell’intero processo, anche se qualche finanziamento provenne dal prestito estero e dalla confisca dei beni degli oppositori nazionali.

Alla fine del XIX secolo le industrie vennero cedute ai privati a condizioni favorevoli, con la garanzia di un continuo sostegno statale. In tempi assai brevi il Giappone divenne un paese industrializzato con un processo mosso dall’alto, voluto dalle classi dirigenti (economiche e militari), ma sostenuto dallo Stato. L’idea del “Grande Giappone” (Dai Nippon) prese forma negli stessi settori che dettero via al processo di riforma dello Stato con un programma razzista e nazionalista di affermazione del dominio nipponico su tutta l’Asia orientale.

La guerra con la Cina del 1894 rese evidente il carattere bellicista del nuovo stato e portò il Giappone tra le potenze imperialiste.

Questo scontro costituì anche l’antefatto del conflitto che opporrà lo stato nipponico a quello sovietico, conflitto derivato dal comune interesse nei confronti del controllo delle regioni del nord-est asiatico.

I resti dello scafo dell'incrociatore "Oleg", dopo la devastante battaglia di Tsushima in cui la marina giapponese distrusse in poche ore i 2/3 della flotta zarista sul Pacifico

Nel 1903 il Giappone propose, invano, alla Russia la spartizione della Manciuria. Nel 1904 la flotta giapponese attaccò quella russa senza nessuna dichiarazione di guerra nel Mar Giallo, ponendo sotto assedio Port Arthur. L’assedio durò quasi un anno e quando all’inizio del 1905 Port Arthur cadde l’esercito giapponese penetrò in Manciuria scontrandosi con l’esercito russo nella grande battaglia campale di Mudken, da cui uscì vincitore. La flotta russa del Baltico, giunta nella zona delle operazioni belliche solo dopo sedici mesi dallo scoppio del conflitto, venne distrutta presso l’isola di Tsushima dalla marina giapponese comandata dall’ammiraglio Togo.

La Russia capitolò e fu costretta ad accettare la mediazione del presidente americano Roosvelt sottoscrivendo il trattato di Portsmouth: il Giappone acquisì la Manciuria meridionale, parte dell’isola di Sakhalin e ottenne il protettorato sulla Corea.

L’estremo Oriente cessava così di essere campo d’azione incontrastato delle potenze occidentali diventando teatro di competizione per le due nuove potenze imperialiste in ascesa: Giappone e Stati Uniti.

L’impero Ottomano

truppe cammellate presso Be'er Sheva durante la campagna del Sinai e della Palestina

La prima grande crisi dell’Impero Ottomano si verificò nel 1875-76, con le rivolte dei vassalli turchi nella Bosnia-Erzegovina, nella Rumelia orientale e in Bulgaria, rivolte che sfoceranno nella guerra serbo-turca.

La Russia, nell’intento di liberare i cristiani residenti nei Balcani, decise di muovere guerra contro l’Impero Ottomano (1877-78 guerra russo-turca) a seguito del rifiuto del governo centrale turco di avviare una serie di riforme interne.

Si trattò della prima manifestazione internazionale della politica panslavista finalizzata all’unione di tutte le popolazioni slave sotto la guida russa. L’esercito dello zar avanzò rapidamente nella regione del Caucaso verso Costantinopoli: con la Pace di Santo Stefano (1878) la Romania, la Serbia e il Montenegro ottenevano l’indipendenza mentre la Bulgaria rimaneva un principato autonomo soggetto a tributo, perdendo la Macedonia; la Rumelia orientale ottenne solo l’autonomia amministrativa, mentre l’Austria il controllo amministrativo della Bosnia-Erzegovina.

Un ulteriore ridimensionamento del territorio imperiale seguì alla guerra greco-turca del 1897 con l’autonomia politica di Creta che nel 1908 venne addirittura annessa alla Grecia.

Il governo dispotico di Abdulhamid II, che aveva abolito la Costituzione concessa dal suo predecessore, acuì la crisi dell’Impero anche sul fronte interno, ottenendo come risultato la formazione del Movimento dei Giovani Turchi, sorto a Damasco nel 1905 dall’unione di gruppi di ufficiali del Comitato “Unione e Progresso” (1891) e della società segreta di Mustafa Kemal, che conquistò il potere durante la guerra italo-turca. In questi anni dunque l’Impero perse tutti i possedimenti in Europa e i territori del Caucaso.

In un ultimo disperato tentativo di ripresa la Turchia cercò nell’alleanza con la Germania gli aiuti militari necessari alla riorganizzazione dell’esercito, ma la sconfitta della Triplice Alleanza nella prima guerra mondiale segnò la definitiva scomparsa dell’Impero.

L’Italia in guerra

La politica estera alla vigilia del conflitto

Il generale Luigi Cadorna, capo di stato maggiore dell'esercito dal 27 luglio 1914 all'8 novembre 1917

Il protagonista indiscusso della scena politica italiana all’inizio del secolo fu Giovanni Giolitti, già ministro degli Interni del gabinetto Zanardelli (1901-1903) e in seguito Presidente del Consiglio negli anni compresi tra il 1903 e il 1914. Forte di un intenso rapporto con i prefetti e le amministrazioni locali, Giolitti assicurò la continuità politica al Paese ricorrendo a elezioni manovrate di candidati fidati. Tra il 1906 e il 1909 fu protagonista di numerose riforme che avviarono un processo di modernizzazione a carattere politicamente moderato. Si occupò della legislazione sociale prendendo provvedimenti volti a disciplinare i contratti di lavoro, il lavoro festivo, quello notturno, quello nelle risaie e nelle industrie nocive alla salute. Al 1905 risale la nazionalizzazione delle ferrovie e al 1906 la conversione della rendita pubblica, che permise allo Stato di influenzare positivamente tutte le attività finanziarie.

La prudenza fu il tratto caratteristico della politica estera giolittiana: pur rimanendo fedele alla Triplice Alleanza, si avvicinò prudentemente alle nazioni dell’Intesa. I crescenti movimenti nazionalisti e le pressioni di alcuni settori finanziari portarono il Paese all’avventura libica del 1911, il cui unico risultato fu la constatazione delle forti carenze dell’apparato militare italiano.

1914-1915: dalla fragile neutralità alla guerra

Vignetta satirica sulla neutralità italiana: Vittorio Emanuele (centro) assiste al tiro alla fune fra Imperi centrali e le nazioni dell'Intesa

La dichiarazione di neutralità dell’Italia allo scoppio del conflitto costituiva formalmente il risultato di un’interpretazione letterale del trattato della Triplice Alleanza. Questo infatti impegnava i contraenti ad informarsi reciprocamente sui propri obiettivi e a stabilire i compensi. L’Austria, e indirettamente la Germania, attaccando la Serbia avevano lasciato l’Italia all’oscuro di tutto.

Nella sostanza la neutralità rifletteva una ritrosia all’intervento espressa sia dalle forze politiche che dall’opinione pubblica. Neutralisti erano in larga parte i socialisti, i cattolici e l’ala liberale giolittiana, nonché l’industria leggera e infine non pochi settori del capitale finanziario e della stessa industria pesante. Tuttavia il fronte interventista poteva contare, oltre che su una sparuta compagine di “interventisti democratici” (Salvemini, Bissolati, Murri, l’irredentista Cesare Battisti ed altri, che vedevano la guerra come l’occasione per schiacciare l’Austria), anche su una minoranza nazionalista capeggiata da personaggi come D’Annunzio e Benito Mussolini, che potevano mobilitare grandi masse. Decisivo fu tuttavia il contributo dei liberali antigiolittiani come Salandra, presidente del Consiglio, e Sonnino, animati da mire espansionistiche in direzione dell’Africa Nordorientale e dei Balcani. L’influenza esercitata sulla monarchia e sui principali apparati dello stato, unitamente all’appoggio esterno dei nazionalisti, riuscì alla fine ad imporsi ad onta dell’opinione pubblica e del Parlamento.

Furono proprio gli interessi divergenti rispetto all’Austria a spingere l’Italia verso l’Intesa: il 26 Aprile 1915 venne firmato segreto il Patto di Londra, che impegnava l’Italia ad entrare in guerra a fianco dell’Intesa entro trenta giorni. Inoltre il patto, del quale il Parlamento venne tenuto all’oscuro fino al 1917, prevedeva l’unione all’Italia delle terre soggette all’Austria popolate da italiani e infine prevedeva precisi obiettivi coloniali, quali il protettorato sull’Albania e il Dodecanneso. L’Italia si collocava così all’interno dei conflitti interimperialistici che caratterizzavano tutti i belligeranti. Il 24 maggio, a seguito di manifestazioni nazionaliste e di un vero e proprio colpo di mano da parte del governo e della monarchia ai danni del Parlamento, l’Italia dichiarava guerra all’Austria (e non alla Germania).

Un esercito e una nazione impreparati

Un gruppo di alpini in mobilitazione

L’esercito italiano si presentò alla vigilia dell’intervento in uno stato di preparazione approssimativa e deficitaria. I miglioramenti quantitativi e qualitativi ottenuti durante un anno di neutralità erano stati alquanto modesti: nel luglio del 1914 l’esercito disponeva di circa 750.000 fucili ‘91 ed entrò in guerra con 956.000. Nel 1914 disponeva di 1452 pezzi di artiglieria da campagna, mentre l’anno successivo di 1460; nel corso dell’anno si era provveduto soltanto a sostituire i 480 pezzi del vecchio modello e a portare il munizionamento da 1200 a 1500 colpi per pezzo. Le batterie pesanti campali furono portate da 14 a 24, ma il numero dei pezzi rimaneva assai esiguo: 112 cannoni in tutto. Nel maggio del 1915 si disponeva di 33 batterie, tante quante nel 1914.

Per quanto riguardava l’armamento dunque le condizioni del 1915 non erano poi così diverse dall’anno precedente, vale a dire decisamente inadeguate.

Ciò che comunque pareva ancora più grave era la sottovalutazione dell’impegno imminente, se ancora il 5 aprile 1915 la Giunta centrale del Bilancio chiedeva al ministero della Guerra di fare economia sugli stanziamenti deliberati. L’impegno delle potenze belligeranti era nettamente superiore a quello italiano. Questo fattore in parte spiega le costanti difficoltà affrontate dalle truppe italiane contro l’Austria che era impegnata contemporaneamente sul fronte italiano e su quello sudorientale.

1915-1916: la guerra sul Carso e sull’Isonzo

Le truppe austro-ungariche si trovarono per tutto il periodo dei combattimenti in una posizione sopraelevata e di vantaggio nei confronti del nemico. In questa foto mitraglieri con una Schwarzlose sul fronte alpino.

Il 1915 e il 1916 furono caratterizzati da estenuanti offensive e controffensive da parte dei due eserciti che raramente portavano a risultati decisivi. La strategia di Cadorna consisteva sostanzialmente nel tentare di far breccia nel fronte avversario attraverso ondate veementi e ripetute. Tale disegno in questa prima metà del conflitto si concretò, nell’area orientale, in una serie di battaglie, combattute lungo la linea dell’Isonzo, dal quale presero il nome. Alla fine del 1915 il bilancio di 4 successivi scontri non era molto confortante per il comando italiano: non soltanto i caduti erano circa 49.000, ma le truppe erano sfiancate dai continui e frustranti assalti. Una conseguenza doppiamente negativa, visto che nei primi mesi di guerra, stando alle periodiche relazioni degli ufficiali, la disposizione psicologica dei soldati era inaspettatamente positiva.

Nel 1916 le zone dell’Altopiano di Asiago e dell’Isonzo furono il teatro di attacchi e contrattacchi omologhi a quelli dell’anno precedente. Di fronte all’inconcludenza di una simile strategia cresceva il disorientamento e lo sconforto delle truppe, spesso annichilite dall’assoluto dispregio da parte del Comando nei loro confronti. L’inefficienza della struttura amministrativa si manifestava nei ritardi nell’arrivo di riserve e contingenti di rinforzo, che spesso vanificavano la conquista di posizioni strategiche, ottenute con enorme dispendio di vite. Il pesante bilancio delle battaglie dell’autunno 1916 sull’Isonzo (circa 77.000 morti) fu in parte mitigato dalla conquista di Gorizia.

La Strafexpedition

Monumento alla Beata Giovanna Maria Bonomo, miracolosamente rimasta intatta fra le macerie di Asiago

Nel 1916 sul fronte orientale l’esercito russo tentava di contrattaccare sia contro i tedeschi che contro gli austriaci, che si trovavano dunque doppiamente impegnati. Fu proprio questo doppio fronte che non consentì agli austriaci di sfruttare appieno l’occasione, che si era aperta tra maggio e giugno, di penetrare in profondità nel Trentino sino ad Asiago. Si trattava della Strafexpedition, ossia la “spedizione punitiva” sotto il comando del generale Conrad, contro l’ex alleato traditore. Fu un momento critico visto che un eventuale sfondamento delle linee offese dalla I Armata avrebbe consentito all’esercito austriaco di giungere fino all’Adriatico accerchiando la armata italiana sull’Isonzo e sul Carso, costringendola alla resa. Tuttavia la I Armata riuscì a resistere sul Pasubio e a sud di Asiago, arginando l’avanzata austriaca. Le nuove linee tesero quindi a stabilizzarsi e l’epicentro del conflitto si spostò di nuovo sul Carso, strategicamente cruciale per il generale Cadorna.

La controffensiva italiana sul Carso

Un gruppo di Arditi italiani

Dopo lo scampato pericolo di un accerchiamento da sud lo sforzo bellico italiano si concentrò nuovamente sul Carso. Le operazioni dell’estate 1916, pure al prezzo di ingenti perdite, condussero le truppe italiane alla conquista di Gorizia (9 agosto). Alla fine del mese, dietro le insistenti pressioni da parte di Francia e Gran Bretagna, l’Italia dichiarava guerra alla Germania: il fronte non subiva allargamenti, ma contingenti germanici andavano a rinforzare lo schieramento austriaco. Questo elemento nel 1917 rischiò di diventare decisivo per le sorti del conflitto italiano.

1917: l’intervento degli Stati Uniti

Tra neutralità e sostegno economico all’Intesa

John D. Rockefeller

La struttura centrale degli Stati Uniti alla fine del XIX secolo era ancora debole e risentiva delle conseguenze della guerra civile. Il debole meccanismo statale facilitava la speculazione, sollecitando al pari l’iniziativa privata. Nonostante le crisi economiche del 1873 e del 1907, la crescita industriale, della tecnica e del capitale finanziario era assai accentuata. La popolazione crebbe da 31,3 a 91,9 milioni dal 1860 al 1914 e ben 21 milioni di essi erano immigrati, con un conseguente aumento del 700% della forza lavoro impiegata; la produzione aumentò del 2.000% e gli investimenti di capitale del 4.000%.

Nel 1914 gli Stati Uniti conseguirono il primato tra i paesi produttori di ferro, carbone, petrolio, rame e argento grazie anche alla sostituzione della macchina a vapore con l’elettricità e ad una politica protezionistica favorevole alla nascita di monopoli.

In questi anni si affermarono industriali che divennero “re”, partendo da modestissime origini: Astor nei pellami, John Rockefeller con la Standard Oil (petrolio), Carnegie con la Steel corporation (acciaio), Vanderbilt con le compagnie ferroviarie, Morgan nell’alta finanza. La concentrazione del denaro era tale che già nel 1913 solo il 2% degli americani era depositario di circa il 60% del reddito nazionale: Rockefeller e Morgan ne controllavano da soli addirittura il 20%. Prima della Grande guerra l’applicazione di nuove tecniche finalizzate all’accrescimento della produttività di ogni singolo operaio si impose nella nuova industria di tipo moderno: nel 1908 venne introdotta dal costruttore di automobili Henry Ford la catena di montaggio, risultato dello studio dei tempi e dei movimenti degli addetti alla produzione condotto dell’ingegner F. W. Taylor. L’organizzazione scientifica del lavoro o taylorismo rese gli Stati Uniti in grado di produrre già nel 1917 250.000 auto all’anno. La produzione di massa ebbe un’enorme ricaduta sul benessere della popolazione: il tenore di vita aumentò e i magnati dell’industria e della finanza contribuirono alla creazione di università, musei, organismi previdenziali. Una conseguenza delle nuove logiche di produzione fu l’inasprirsi della lotta sindacale: si registrarono oltre mille scioperi all’anno e il governo, seguendo le sollecitazioni di studiosi come Bryan o La Fallette, iniziò a prendere provvedimenti contro l’instaurarsi di monopoli e contro lo sfruttamento dei lavoratori.

La guerra navale tedesca

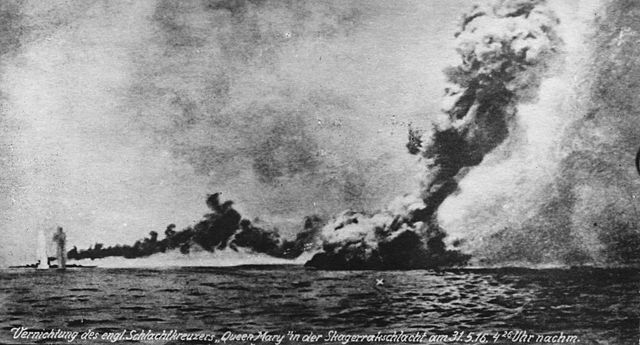

La HMS Queen Mary, colpita dagli incrociatori da battaglia tedeschi, esplode durante la battaglia dello Jutland

Il controllo dei mari divenne presto un elemento determinante per le sorti della guerra. Le maggiori risorse e i rifornimenti agli eserciti impegnati sui due fronti europei provenivano per la maggior parte dalle colonie; impedire l’arrivo di queste navi cariche di rifornimenti avrebbe destabilizzato la potenza nemica molto più che ottenere una vittoria in una tremenda battaglia sul campo. L’Inghilterra impose subito un blocco navale che strangolò progressivamente la Germania. La flotta inglese bloccava l’accesso al Mare del Nord e quindi i rifornimenti per le truppe impegnate in centro Europa. La Germania provò a forzare il blocco a più riprese con la flotta del Reich, ma essa non riuscì che a scalfire la potenza marittima inglese, come è evidente dagli esiti della battaglia navale della penisola dello Jutland. Dinanzi a tale impasse la Germania decise di impiegare i pericolosi sommergibili per spezzare il blocco inglese. Nei primi mesi del 1917 i sommergibili tedeschi affondarono 110.000 tonnellate di carico inglese grazie alla loro invisibilità e alla potenza di fuoco che colpiva direttamente gli scafi delle navi dal basso verso l’alto.

Gli U-boot tedeschi colpirono anche navi civili e proprio l’affondamento di una di esse - il Lusitania - carico di passeggeri americani, spinse in guerra gli Stati Uniti. La marina inglese riuscì a sviluppare efficaci unità di difesa contro i sottomarini solo alla fine del 1917, riguadagnando potenza e serrando sempre di più il blocco navale, oramai davvero inespugnabile. L’inferiore potenza della flotta tedesca e gli errori commessi dai sottomarini risultarono tra le cause determinanti del crollo, per esaurimento di forze, della Germania.

L’entrata in guerra

Truppe statunitensi in azione in Francia

Allo scoppio del conflitto, gli Stati Uniti, impegnati nell’intervento militare in Messico contro la rivoluzione zapatista, adottarono una posizione neutrale, che tuttavia non significava una reale equidistanza rispetto ai due schieramenti. All’ interno del paese infatti si levavano numerose voci in favore degli uni o degli altri contendenti: le minoranze germaniche, irlandesi, francesi e britanniche sostenevano la causa dei rispettivi paesi caldeggiando un intervento della potenza militare ed economica degli Stati Uniti.

Furono comunque le simpatie nei confronti degli alleati nutrite dall’amministrazione Wilson a fare la differenza. Negli ambienti presidenziali si riteneva che una vittoria degli imperi centrali avrebbe minato la libera iniziativa economica e lo stato di diritto in Europa. La vittoria della Germania avrebbe cambiato “il corso della civilta’” e avrebbe reso “gli Stati Uniti una nazione militare”.

L’affinita’ politica ed ideologica si trasformò presto in consistenti aiuti materiali. La Gran Bretagna inondò gli Stati Uniti di ordini e commissioni di ogni genere di prodotti, sia civili che militari. Le vendite aiutarono d’altronde l’economia americana a scacciare lo spettro di una crisi da sovrapproduzione. Dal 1914 al 1916 le esportazioni Usa in Gran Bratagna crebbero del 365%, passando da 753 milioni a 2 miliardi e 750 milioni di dollari. Al tempo stesso, a causa del blocco navale britannico, le esportazioni verso la Germania crollarono del 90%, da 345 a 29 milioni di dollari. Gran parte delle merci dirette agli alleati venne finanziata tramite prestiti da banche private americane. I prestiti ammontarono a 2 miliardi e 300 milioni di dollari durante la neutrealità, mentre la Germania ricevette soltanto 7 milioni durante lo stesso periodo.

Il 2 aprile 1917 il Presidente Wilson accusò solennemente la Germania, di fronte ad un congresso ammutolito, di “attacco contro il genere umano”, adducendo come argomenti l’attentato alla liberta’ di navigazione, la distruzione del commercio, la sobillazione delle rivolte messicane e la violazione dei diritti umani a causa dell’uccisione di cittadini americani innocenti. Il Congresso dichiarò guerra alla Germania il 6 aprile con 373 sì e 50 no alla Camera e con 82 sì e 6 no al Senato.

Coloro che negli Stati Uniti non condividevano le posizioni di Wilson, come il senatore progressista Robert La Follette, criticavano la rigida definizione di legge internazionale, che non teneva conto della guerra sottomarina. Essi contestavano l’opinione del presidente secondo la quale i cittadini americani avevano il diritto di recarsi ovunque, anche su una nave carica di merci di contrabbando diretta verso l’Europa. Secondo i detrattori si trattava di una politica falsamente neutrale. Tuttavia gli americani accettarono il punto di vista di Wilson, accusando la Germania di volere incrinare un ordine che salvaguardava i principi e gli interessi statunitensi.

La situazione sul fronte occidentale

Devastazioni alla base di Quota 304

Con i fronti bloccati da almeno un anno, l’obiettivo tedesco di mettere fuori combattimento il grosso dell’esercito francese, così da poter più facilmente piegare quello inglese, si concretizzò nella decisione del generale Von Falkenhayn (che aveva sostituito Von Moltke) di attaccare il principale caposaldo della linea francese: la fortezza di Verdun. La Germania era consapevole di avere una minore disponibilità di risorse umane e materiali rispetto a Francia e Gran Bretagna e quindi della sua inevitabile sconfitta in una lunga guerra di logoramento. Così il mattino del 21 febbraio 1916, preceduta dal più intenso bombardamento di artiglieria mai sperimentato nel corso della guerra, ebbe inizio l’offensiva tedesca contro la rocca. Due linee fortificate difendevano la città, ma dopo perdite elevatissime da parte di entrambi gli eserciti, i francesi furono costretti ad arretrare e il 25 febbraio il bastione centrale delle difese di Verdun - il forte di Douamont - venne conquistato dai tedeschi. Il morale delle truppe francesi crollò, mentre nei tedeschi già si affacciava l’idea della vittoria definitiva. Il generale Pétain assunse il controllo dell’esercito francese e riuscì ad assicurargli rifornimenti e nuovi contingenti. La battaglia si concentrò attorno alla zona di Mont Homme, dando vita a uno scontro che durò quasi ininterrottamente fino al dicembre del 1916. Alla fine l’offensiva tedesca venne fermata e in ottobre le truppe francesi riconquistarono Douamont, catturando oltre 6.000 prigionieri. Né la Francia né la Germania riportarono la vittoria decisiva rendendo la battaglia di Verdun il simbolo della crudeltà di una guerra come quella del 1914-1918: dopo uno scontro durato quasi un anno i morti furono 700.000 mila, senza che nessuno dei due eserciti riuscisse a penetrare nello schieramento nemico per più di cinque chilometri.

Per impedire ai tedeschi di continuare l’offensiva nel settore di Verdun, il 1° luglio del 1916 l’esercito francese e quello britannico attaccarono nel settore del fronte dove più robuste erano le fortificazioni tedesche: la zona della Somme.

Soldati francesi a cavallo diretti come rinforzo sul fronte di Verdun

I records di Verdun vennero subito infranti: il tiro di sbarramento che precedeva l’assalto, condotto per la prima volta con i carri armati, raggiunse l’enorme cifra di 1.700.000 proiettili e solo nel primo giorno le perdite del corpo di spedizione inglese (al suo esordio nel conflitto) toccò le 65.000 unità a causa del controbombardamento tedesco e delle difese solo in parte danneggiate dal fuoco di copertura.

Come per Verdun la battaglia continuò nelle settimane successive con un’altalenante serie di successi dell’una e dell’altra parte in lotta, nonostante Francia e Inghilterra lanciassero altri attacchi anche in settembre e novembre.

L’uso di carri armati perfezionati e il terrore suscitato da essi nelle linee tedesche fecero segnare alcuni significativi successi alle truppe dell’Intesa, ma la speranza di uno sfondamento risolutivo del fronte tedesco svanirono con le piogge di ottobre: gli inglesi persero 400.000 uomini contro i 200.000 dei francesi e i 5-600.000 dei tedeschi. L’Intesa conquistò poche miglia quadrate di terreno mentre all’inizio del 1917 i tedeschi si ritirarono lungo una nuova linea di resistenza (la “Hindenburg”).

1917: il crollo della Russia zarista e la Rivoluzione d’Ottobre

Dopo la disfatta: le insurrezioni di Febbraio

Truppe ribelli dell'insurrezione di febbraio a Pietrogrado

Dopo la rivolta di operai e soldati di Pietrogrado del 23 febbraio 1917, innescata dalle disastrose condizioni della popolazione a causa della guerra, lo Zar Nicola II fu costretto ad abdicare.

Il governo provvisorio, formato dai principali partiti che componevano la Duma, ottobristi (monarchico-costituzionali) e cadetti, era presieduto dal principe Georgij E. L’vov; l’importante ministero della giustizia venne affidato al socialrivoluzionario Aleksandr Kerenskij. Il governo provvisorio si impegnò subito nella costruzione di un regime liberal-parlamentare e nella prosecuzione del conflitto contro la Germania. Ma i Soviet, organismi di rappresentanza eletti nelle fabbriche e nell’esercito composti da socialrivoluzionari e menscevichi, acquistarono un potere e una presa nella società assai superiore al governo provvisorio.

L’opposizione dei socialrivoluzionari agli obiettivi imperialistici della guerra fece sì che in aprile i rapporti con l’esecutivo entrassero definitivamente in crisi. La discussione sulla partecipazione socialista al governo assunse toni accesi nei Soviet, mentre nelle campagne iniziò una insurrezione dei contadini rivolta contro le terre dei grandi proprietari.

Il governo provvisorio

L'esercito del Governo provvisorio spara sui manifestanti durante le Giornate di luglio (1917)

Dopo la caduta dello zar e la costituzione del governo provvisorio guidato dal principe L’vov, i menscevichi si trovavano in una difficilissima impasse: essi infatti ritenevano impossibile una rivoluzione socialista in un paese tanto arretrato. Tuttavia tale ipotesi condannava all’impotenza sia loro stessi sia quei bolscevichi che, di ritorno dall’esilio, avevano abbracciato le loro posizioni. Anche la maggioranza dei socialisti rivoluzionari, che erano il partito più popolare nel paese, era contraria all’instaurazione del socialismo. Anch’essi inoltre, come i liberali e i menscevichi, erano favorevoli alla prosecuzione della guerra, pure in chiave difensiva. Si formò così un vuoto di potere che i socialisti rifiutarono di riempire, mentre la crisi economica spingeva i lavoratori su posizioni sempre più radicali.

Il ritorno di Lenin e dei bolscevichi

Locomotiva n. 293 con la quale, nell'aprile 1917, Lenin fece ritorno in patria dall'esilio e attualmente conservata alla stazione Finlandia, dono del governo finlandese

Mentre le campagne e le città russe erano in subbuglio, Lenin rientrò in Russia insieme con un gruppo di dirigenti bolscevichi e a Pietrogrado, in mezzo a una folla entusiasta, enunciò le famose “tesi di aprile” (4 aprile): nessun appoggio al governo provvisorio e “tutto il potere ai Soviet”, confisca delle terre di tutti i grandi proprietari, unificazione delle banche, creazione di una nuova Internazionale che promuovesse e sostenesse la rivoluzione negli altri paesi.

Si rese necessaria dunque la costituzione di un secondo governo provvisorio, composto quasi per la metà da ministri socialisti. Il ministro della Guerra Kerenskij scatenò una disastrosa offensiva militare in Galizia che favorì la disgregazione di gran parte dell’esercito. La conseguente mobilitazione di luglio a Pietrogrado contro questo intervento militare venne utilizzata da bolscevichi e socialrivoluzionari di sinistra per dar vita a un’insurrezione. Il tentativo fallì e il governo dette inizio alla repressione del partito bolscevico: Lenin fu costretto a riparare in Finlandia, Trotzkij venne arrestato e vennero sospese le pubblicazioni della “Pravda”.

Nuovi rovesci militari

17 aprile 1917: Lenin enuncia le Tesi al Palazzo di Tauride, sede del Soviet di Pietrogrado

Pur dinanzi alla minaccia di ritorsioni da parte dei governi dell’Intesa nell’eventualità di un ritiro unilaterale dal conflitto contro la Germania, la pace, di fronte alle condizioni del paese e alla disgregazione dell’esercito, apparve l’obiettivo prioritario delle forze rivoluzionarie sovietiche.

Il 3 marzo del 1918 venne stipulato il trattato di Brest-Litovsk: alla Russia era imposta la cessione dei territori occupati dalle truppe tedesche che comprendevano un terzo della popolazione e circa metà degli impianti industriali complessivi del Paese. Le condizioni del trattato, che lo stesso Lenin definirà vergognose, provocarono la definitiva rottura tra bolscevichi e socialrivoluzionari di sinistra, che tentarono di riprendere la guerra organizzando l’assassinio dell’ambasciatore tedesco e un attentato a Lenin nel quale il leader bolscevico rimase gravemente ferito.

Il colpo di stato però fallì e il governo dovette affrontare enormi difficoltà a causa delle devastazioni provocate dal conflitto mondiale, a causa del blocco economico imposto dagli Alleati come ritorsione per aver abbandonato il conflitto e infine a causa della controrivoluzione interna che sfocerà nella guerra civile del 1918-20.

Le nazioni occidentali infatti organizzarono un intervento militare contro il potere sovietico fornendo consistenti aiuti alle “armate bianche”, le truppe ancora fedeli al regime zarista, per timore che la rivoluzione bolscevica potesse diffondersi al di qua degli Urali. L’Armata Rossa, riorganizzata da Trotzkij, respinse i vari tentativi di penetrazione nella regione di Mosca e Pietrogrado, e dette inizio alla lunga controffensiva che porterà il partito bolscevico alla vittoria solo nel 1921.

Sollevazioni popolari e repressione militare

Trotzky fa un comizio alle truppe della "Guardia rossa"

La situazione all’inizio dell’estate 1917 si radicalizzò ulteriormente. In luglio un tentativo insurrezionale venne represso e costrinse nuovamente i bolscevichi alla clandestinità. Venne nominato a capo dell’esercito il generale Kornilov, fautore di un drastico ritorno all’ordine. In agosto Kerenskij assunse la guida del governo, senza tuttavia risolvere il “dualismo di potere”creatosi tra governo provvisoio e Soviet. In questo clima Kornilov mosse con le poprie divisioni corazzate verso Pietrogrado per “ripulire” la citta’ dai reparti schieratisi coi bolscevichi. Kerenskij fece appello ai Soviet e alle organizzazioni rivoluzionarie: venne costituita la Guardia Rossa operaia e venne ostacolata l’avanzata dell’esercito controrivoluzionario dai ferrovieri che paralizzarono le linee ferrate. Il colpo di stato fallì e crebbe il prestigio dei bolscevichi, mentre il governo fu investito da una profonda crisi. Il Soviet di Pietrogrado, presieduto da Trotzkij, si avviava a dominare la scena rivoluzionaria.

La Rivoluzione d’Ottobre e la pace di Brest-Litovsk

La presa del Palazzo d'Inverno nel film Ottobre di Sergej Ėjzenštejn (1928)

La decisione di passare all’insurrezione armata contro il governo provvisorio venne presa il 10 ottobre (calendario russo) durante la riunione del comitato centrale del partito bolscevico. Il fautore della proposta era Lenin, mentre Kamenev e Zinov’ev, due fra i più autorevoli dirigenti del partito, nutrivano incertezze e perplessità.

La sensazione dell’avvicinarsi di un nuovo tentativo controrivoluzionario, la convinzione dell’imminenza della rivoluzione mondiale, e infine la fiducia incontrastata di operai e contadini nel partito bolscevico, pesarono a favore del sì. Tra i sostenitori della proposta di Lenin figuravano Josif Vissarionovic Djugasvili (detto Stalin) e Lev Davidovic Bronstein, detto Trotzkij, fino ad allora presidente del Soviet di Petrogrado e responsabile dell’organizzazione e della stampa di partito.

Nacque quindi un comitato insurrezionale (48 bolscevichi, 14 socialrivoluzionari di sinistra e 4 anarchici) che si insediò presso l’istituto Smolnyi, sede del Soviet di Pietrogrado; sotto la sua direzione nella notte tra il 6 e il 7 novembre (24⁄25 ottobre per il calendario russo) le truppe rivoluzionarie occuparono i punti strategici della città dando inizio alla più importante rivoluzione del XX secolo. Kerenskij si dette alla fuga a bordo di una vettura dell’ambasciata americana e le truppe rivoluzionarie avanzarono incontrastate fino al Palazzo d’Inverno, sede del governo, dove trovarono ad attenderli un migliaio di cadetti e un battaglione di donne.

Kerenskij in un ultimo disperato tentativo di resistenza aveva ordinato all’incrociatore Aurora di lasciare la foce della Neva e di dirigersi verso il mare aperto: invece l’equipaggio, che appoggiava la rivoluzione bolscevica, dopo aver arrestato il comandante, gettò l’ancora nei pressi del Palazzo d’Inverno.

L'incrociatore Aurora, nella foto, sparò il colpo che diede inizio alla Rivoluzione d'Ottobre.

Nella notte l’esercito rivoluzionario inviò un ultimatum ai ministri, ancora asserragliati nella sala della malachite, concedendogli mezz’ora per arrendersi. Alle nove della sera del 26 ottobre, scaduto da tempo l’ultimatum senza risposta, una salva dei cannoni della Fortezza Pietro e Paolo segnò l’inizio dell’attacco al Palazzo che venne colpito dai cannoni della fortezza e dagli incrociatori. Solo due dei colpi andarono a segno, senza peraltro danni particolari; il Palazzo fu preso da un gruppo di combattenti bolscevichi che, penetrati in un’ala del palazzo rimasta completamente al buio, circondarono e disarmarono i resistenti. Alle 11 di sera si aprì il congresso panrusso e alle 2.10 le truppe bolsceviche entrarono nella sala del governo arrestando e traducendo alla Fortezza Pietro e Paolo, i ministri del governo caduto. I difensori del Palazzo vennero subito rimessi in libertà, sotto il giuramento di fedeltà al nuovo regime sovietico, e finalmente alle 2.30 Kamenev, presidente del congresso dei Soviet, annunciò la caduta del Palazzo d’Inverno. Tre ore più tardi i Soviet assunsero ufficialmente il potere.

Sul fronte italiano

Una situazione critica

La rivolta della brigata Catanzaro, avvenuta il 15 luglio 1917 a Santa Maria La Longa, fu il più grave episodio di ammutinamento all'interno del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale e l'unico in cui sia avvenuta una vera e propria rivolta organizzata

Nella prima meta’ del 1917 le conseguenze del logoramento materiale e psicologico dell’esercito italiano iniziavano a manifestarsi con chiarezza. Il modello militarista del generale Cadorna riteneva incomprensibile ogni minimo segno di cedimento considerandolo un tentativo di insubordinazione o di diserzione. La disciplina ferrea imposta su tutto il fronte mirava con ogni mezzo a mantenere l’ordine. Alla fine della guerra furono comminate 210.000 condanne per renitenza alla leva, contestate 100.000 diserzioni, 25.000 atti di indisciplina e 10.000 forme di autolesionismo. Ci furono 15.000 condanne all’ergastolo 4.000 condanne alla pena di morte, delle quali 3.000 in contumacia e 750 eseguite. Da tale computo sono escluse le esecuzioni sommarie che gli ufficiali erano tenuti ad eseguire sul posto in determinate condizioni. Una tipologia particolarmente crudele era quella della “decimazione” con la quale si intendeva “dare un esempio” fucilando un soldato ogni dieci all’interno di un reparto giudicato colpevole di gravi reati di insubordinazione collettiva.

24 ottobre 1917: crolla il fronte a Caporetto

Soldati austriaco-hungarese e prigionieri italiani durante le prime fasi della battaglia di Caporetto

Nel maggio 1916 l’Austria sferrò la Strafexpedition, “spedizione punitiva”, nei confronti dell’Italia, rea di aver abbandonato l’Alleanza per unirsi all’Intesa. Le truppe italiane riuscirono a fermare l’avanzata degli austriaci e nelle battaglie dell’Isonzo del 1916 e del 1917 riconquistarono l’altopiano della Bainsizza e il Monte Santo.

Il cedimento, a partire dal 1917, dell’esercito russo permise tuttavia agli imperi dell’Alleanza un deciso spostamento di truppe sul versante occidentale; così il 24 ottobre 1917 l’esercito austriaco riuscì a sfondare il fronte italiano a Caporetto.

L’incapacità dei comandi militari italiani (tra cui il generale Badoglio) creò una tale confusione fra le truppe che una semplice sconfitta si rivelò un’incredibile disfatta. La breccia aperta nella linea difensiva italiana si allargava sempre più, il ritiro delle truppe italiane si trasformò subito in una fuga confusa e disordinata e l’esercito austriaco fu libero di penetrare nel territorio italiano per oltre 150 chilometri, conquistando intere province del Veneto e provocando l’esodo di migliaia di profughi.

I morti tra l’esercito italiano furono 400.000, senza contare feriti e prigionieri. Proprio ai soldati e alla loro vigliaccheria verrà attribuita dal generale Cadorna la responsabilità della disfatta, che invece sarebbe dovuta ricadere interamente sui vertici militari. Per la prima volta dall’inizio del conflitto una sconfitta militare si trasformava in crisi politica: si formò così un governo di “unione nazionale” guidato da Vittorio Emanuele Orlando con anche l’appoggio dei socialisti neutralisti (come Treves e Turati) che fecero appello alla “resistenza nazionale” come condizione di una “giusta pace”. Un rimpasto ai vertici dell’esercito portò al comando il capo di stato maggiore Armando Diaz che, una volta riorganizzata la linea di resistenza sul fiume Piave, riuscì a fermare l’avanzata austro-tedesca in pianura padana. I “ragazzi del ‘99” vennero mandati al fronte, nonostante la loro giovane età, e riuscirono a frenare l’esercito avversario, esausto per la lunga avanzata.

Le conseguenze della disfatta

Ritratto del generale Armando Diaz

Dopo la catastrofe di Caporetto il nuovo vertice militare composto da Armando Diaz e dai vice Pietro Badoglio e Gaetano Giardino - cercò di instaurare con le truppe un rapporto differente da quello repressivo di Cadorna. Pur mantenendo l’aspetto coercitivo e autoritario si cercò tuttavia di integrarlo con alcuni interventi a favore dei soldati e delle loro famiglie. Si alternavano conforti verbali, aiuti materiali e promesse per il dopoguerra. Ricomparve il miraggio della “terra ai contadini” che aveva accompagnato le imprese coloniali italiane fin dai loro esordi. Il Servizio “P” (propaganda) dispiegò la propria attività in campo pubblicistico ed informativo cercando di diffondere la consapevolezza degli obiettivi bellici. Questi, peraltro, erano divenuti difensivi e quindi più facili ed immediati da comprendere. Fu in questo frangente che il fronte militare e quello interno, dinanzi ad una minaccia tangibile ed imminente, acquisirono una coesione ed un senso di responsabilità comune, come mai era accaduto nella breve storia dello stato unitario.

1918: un epilogo per sfinimento

L’ostinazione degli alleati

Alcuni soldati inglesi intenti a ricaricare un Gun Carrier Mark I, chiamato Kingston, nei pressi di Miraumont, nella Somme